Windgott und Donnergott

Vorlage:Flind- und Donnergott (Fūjin [Fūjin (jap.) 風神 Windgott; auch Fū-ten; kann sowohl buddhistisch als auch shintōistisch verehrt werden] und Raijin [Raijin (jap.) 雷神 Donnergott; auch Rai-ten]) finden sich in der japanischen Kunst häufig als Paar. Man erkennt sie im Allgemeinen daran, dass der Windgott einen schlauchartigen Sack um die Schultern trägt, in dem er die Winde aufbewahrt, während der Donnergott von einem Kranz fliegender Trommeln umgeben ist, auf denen er bei Bedarf sein Konzert veranstaltet. Oft gibt es im Ausdruck der beiden Figuren einen ähnlichen Gegensatz, wie bei den Torwächtern (niō [niō (jap.) 仁王 Wächterfigur, Torwächter]): Der eine aufbrausend und aggressiv (Donner), der andere zurückhaltend und bedächtig (Wind).

Kyōto, Sanjūsangen-dō. Kamakura-Zeit

Wind und Donnergott zählen u.a. zum Gefolge des Tausendarmigen Kannon [Kannon (jap.) 観音 auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt]. Die vielleicht schönsten Skulpturen sind daher auch im Kannon-Heiligtum Sanjūsangen-dō [Sanjūsangen-dō (jap.) 三十三間堂 33 Klafter Halle; Kannon-Tempelhalle in Kyōto; offizieller buddhistischer Tempelname: Rengeō-in] in Kyōto zu finden. Diese Figuren aus der Kamakura [Kamakura (jap.) 鎌倉 Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)]-Zeit scheinen zum Ausgangspunkt der meisten späteren Darstellungen geworden zu sein. Windgott und Donnergott bewachen u.a. auch das Tor des Kannon-Tempels Sensō-ji [Sensō-ji (jap.) 浅草寺 bekannter Tempel in Tōkyō; auch: Asakusa-dera] in Asakusa, Tōkyō.

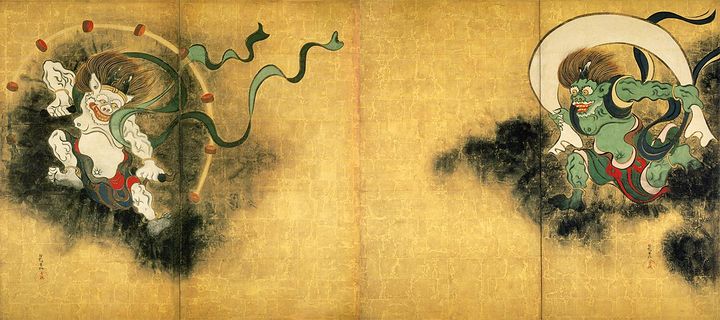

Die ikonographischen Details, z.B. die drei- bzw. vierfingrigen Hände und Füße, bleiben auf fast allen Abbildungen gleich. Auch haben Windgott und Donnergott oft ähnliche Hörner wie die japanischen oni [oni (jap.) 鬼 Dämon, „Teufel“; in sino-japanischer Aussprache (ki) ein allgemeiner Ausdruck für Geister] (Dämonen), sie sind also eigentlich bedrohliche Figuren. Es gibt auch Darstellungen von Rachegeistern in Form eines Donnergottes. Dies mag mit dem Donner in den alten Mythen zusammenhängen, wo er z.B. unter dem Namen Takemikazuchi [Takemikazuchi (jap.) 建御雷 Mythologischer Schwertgott (wtl. Gewittergott); Ahnengottheit der Fujiwara; u.a. in den Schreinen Kashima und Kasuga verehrt] als furchteinflößende, gefährliche Gottheit auftritt. Alles in allem sind Wind und Donner aber nicht so mächtig, wie man es aufgrund der Naturgewalten, die sie repräsentieren, erwarten würde. Vielleicht liegt das am Einfluss des Buddhismus, der es mit sich brachte, dass der eigentliche Kompetenzbereich der beiden Götter, das Wetter, anderen Wesen wie etwa den Drachen zugewiesen wurde. Gebete um Regen oder den Schutz davor scheint man daher kaum an Fūjin [Fūjin (jap.) 風神 Windgott; auch Fū-ten; kann sowohl buddhistisch als auch shintōistisch verehrt werden] und Raijin [Raijin (jap.) 雷神 Donnergott; auch Rai-ten] gerichtet zu haben. Mit der Zeit erhielten die beiden Gestalten hingegen eine humoristische Note, z.B. auf den berühmten Wandschirmen aus der frühen Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit:

Werk von Ogata Kōrin (1658–1716). Edo-Zeit, 17. Jh. Wikimedia Commons.

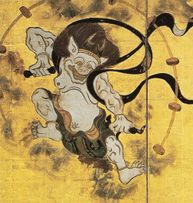

Werk von Tawaraya Sōtatsu. Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Kyōto National Museum.

Werk von Tawaraya Sōtatsu (Werkstatt) (ca. 1600-1640). Frühe Edo-Zeit. Cleveland Museum of Art.

Werk von Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Edo-Zeit. Museum of Fine Art, Boston.

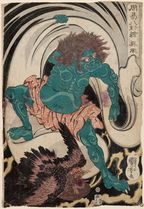

Werk von Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Edo-Zeit. Museum of Fine Art, Boston.

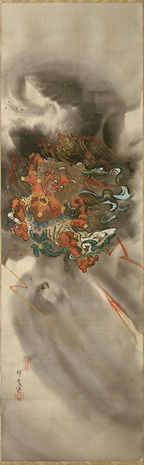

Werk von Kawanabe Kyōsai. Meiji-Zeit, 1892. Bildquelle: unbekannt.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Frühformen

Frühere Darstellungen und Erwähnungen zeigen, dass insbsondere der Donnergott ehemals eine mächtigere Stellung inne hatte, als in den liebevoll-komischen Darstellungen der Edo-Zeit. Er brachte es in Japan zwar nie zu einer ähnlich beherrschenden Position wie Zeus, Jupiter oder Thor im europäischen Kontext, aber es gibt Hinweise, dass mächtige Lokalgottheiten oder gefährliche Rachegötter ursprünglich als Donnergötter gedacht wurden: Die Legendensammlung Nihon ryōiki [Nihon ryōiki (jap.) 日本霊異記 „Wundersame Begebenheiten aus Japan“; buddhistische Legendensammlung von Kyōkai (Anfang 9. Jh.)] aus dem frühen neunten Jahrhundert erzählt zum Beispiel von einem wackeren Helden, der einen Donnergott zähmt, während bereits in der ältesten japanischen Chronik, dem Kojiki [Kojiki (jap.) 古事記 „Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)] (720), von rächenden Donnergottheiten die Rede ist (Izanami [Izanami (jap.) 伊耶那美/伊奘冉 Göttermutter, Göttin der Unterwelt (mi hier weibliche Endung); Schwester und Frau des Izanagi] Edpisode). In der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit offenbart sich der rächende Aspekt der Donnergottheiten darin, dass „Zürnende Geister“ (goryō [goryō (jap.) 御霊 „erhabener“ [Rache]Geist]) wie etwa Sugawara no Michizane [Sugawara no Michizane (jap.) 菅原道真 845–903, Heian-zeitl. Staatsmann und Gelehrter; posthum als Tenman Tenjin vergöttlicht, heute Gott der Gelehrsamkeit] in dieser Gestalt erscheinen, wenn sie Schaden über die undankbare Nachwelt herabrufen wollen. All diese Aspekte kommen in den späteren, buddhistisch geprägten Darstellungen von Donner und Wind nur noch abgemildert bzw. humoristisch gebrochen zum Ausdruck.

Verweise

Bilder

- ^ Figur des Windgottes (Fūjin) aus dem Gefolge des tausendarmigen Kannon.

Kamakura-Zeit. Sanjūsangen-dō, Scan aus dem Tempelkatalog. - ^ Figur des Raijin aus dem Gefolge des tausendarmigen Kannon. Wenn man will, kann man in dieser Figur bereits die humorvollen Züge erkennen, die sich in späteren Darstellungen von Wind und Donner durchsetzen.

Kamakura-Zeit. Sanjūsangen-dō, Scan aus dem Tempelkatalog. - ^ Wind- und Donnergott (Fūjin und Raijin). Die Vorlage zu diesem Bild stammt von Tawaraya Sōtatsu.

Werk von Ogata Kōrin (1658–1716). Edo-Zeit, 17. Jh. Wikimedia Commons. - ^ Vor lauter überschäumender Energie sind die Hände dieses Donnergottes (Raijin) in eine anatomisch unmögliche Stellung verdreht.

Werk von Tawaraya Sōtatsu. Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Kyōto National Museum. - ^ Dieser Donnergott (Raijin) befindet sich allein auf einem sechsteiligen Wandschirm. Er wirkt etwas wilder als das berühmte Wind- und Donner-Paar des gleichen Meisters, trägt aber ähnliche, fast comic-haft überzeichnete Züge.

Werk von Tawaraya Sōtatsu (Werkstatt) (ca. 1600-1640). Frühe Edo-Zeit. Cleveland Museum of Art. - ^ Darstellung des Fūjin.

Werk von Tawaraya Sōtatsu. Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Kyōto National Museum.

- ^ Darstellung des Windgottes Fūjin als Personifizierung des Trigramms „Wind“ (Xun 巽) aus dem Yijing. Den acht Trigrammen sind unter anderem Elemente der Natur zugeordnet, z.B. Wind und Donner. Außerdem stehen die Trigramme auch für Himmelsrichtungen und werden auf verschiedene Weise mit den Zwölf Tierkreiszeichen in Verbindung gebracht. Der Tierbegleiter des Gottes ist hier der Hahn.

Werk von Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Edo-Zeit. Museum of Fine Art, Boston. - ^ Darstellung des Donnergottes Raijin als Personifizierung des Trigramms „Donner“ (Zhen 震) aus dem Yijing. Den acht Trigrammen sind unter anderem Elemente der Natur zugeordnet, z.B. Wind und Donner. Außerdem stehen die Trigramme auch für Himmelsrichtungen und werden auf verschiedene Weise mit den Zwölf Tierkreiszeichen (jūni shi) in Verbindung gebracht. Der Tierbegleiter des Gottes ist hier der Hund.

Werk von Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Edo-Zeit. Museum of Fine Art, Boston. - ^ Der Donnergott Raijin bei einer Trommel-Performance.

Werk von Kawanabe Kyōsai. Meiji-Zeit, 1892. Bildquelle: unbekannt. - ^ Darstellung des Raijin auf einem Seidenrollbild.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Abbildung des Fūjin auf einem Seidenrollbild.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Glossar

- Kannon 観音 ^ auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

- Nihon ryōiki 日本霊異記 ^ „Wundersame Begebenheiten aus Japan“; buddhistische Legendensammlung von Kyōkai (Anfang 9. Jh.)

- Sanjūsangen-dō 三十三間堂 ^ 33 Klafter Halle; Kannon-Tempelhalle in Kyōto; offizieller buddhistischer Tempelname: Rengeō-in

- Sugawara no Michizane 菅原道真 ^ 845–903, Heian-zeitl. Staatsmann und Gelehrter; posthum als Tenman Tenjin vergöttlicht, heute Gott der Gelehrsamkeit

- Takemikazuchi 建御雷 ^ Mythologischer Schwertgott (wtl. Gewittergott); Ahnengottheit der Fujiwara; u.a. in den Schreinen Kashima und Kasuga verehrt

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Windgott und Donnergott.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001