Ryōgai mandara: Mandalas der beiden Welten

Vorlage:Flandalas [maṇḍala (skt.) मण्डल „Kreis“, schematische Darstellung der kosmischen Ordnung (jap. mandara 曼荼羅)] sind besonders im Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan] Buddhismus zentrale rituelle Bildwerke, die man u.a. als Gegenstand der Meditation nützt, um sich die Wahrheiten des Buddhismus visuell zu vergegenwärtigen. Die beiden Hauptmandalas der Shingon-Schule repräsentieren jeweils eine eigene „Welt“, die zusammen alle Aspekte der Realität umfassen: „Mutterschoß“- und „Vajra [vajra (skt.) वज्र „Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)]-Welt“. Da sie fast immer in Kombination auftreten, werden diese beiden Mandalas auch Ryōgai mandara [Ryōgai mandara (jap.) 両界曼荼羅 wtl. Mandalas der beiden Welten; Doppelset von Mandalas im Shingon Buddhismus], Mandalas der beiden Welten, genannt. In beiden Welten nimmt Dainichi Nyorai [Dainichi Nyorai (jap.) 大日如来 Buddha Vairocana, der „kosmische Buddha“; wtl. „Großes Licht“ oder „Große Sonne“], der zentrale Buddha des Shingon Buddhismus, die wichtigste Stellung ein. Dieser Buddha zeigt sich, je nachdem ob man ihn aus der realen, uns umgebenden Mutterschoß-Welt oder aus der Vajra-Welt — dem Zustand der perfekten Erleuchtung — betrachtet, in unterschiedlichen Formen, und dieser Unterschied oder Doppelaspekt soll sich symbolisch in den Mandalas der beiden Welten widerspiegeln. Wichtig ist dabei, dass keine der beiden Welten der anderen untergeordnet ist, sondern dass sie sich perfekt ergänzen. In den Riten des Shingon Buddhismus sollen daher beide Mandalas neben dem Altar aufgehängt werden, das Vajra-Welt Mandala im Westen, das Mutterschoß-Mandala im Osten.

Vajra-Welt (Kongōkai)

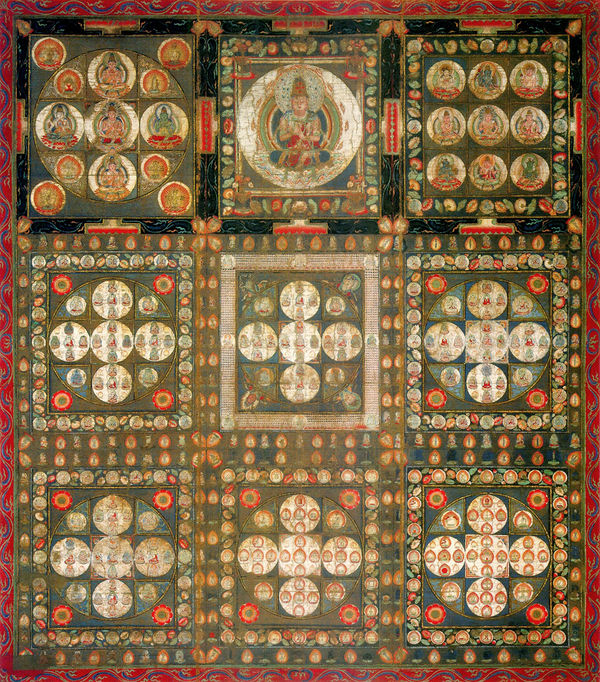

Im Vajra-Welt Mandala (Kongōkai [Kongōkai (jap.) 金剛界 Vajra-Welt, Diamant-Welt; Welt der absoluten Erkenntnis des Dainichi Nyorai; s.a. Taizōkai]) erkennt man Dainichi im mittleren oberen Feld der drei-mal-drei Hauptfelder. Diese Anordnung entspricht dem idealen Grundriss einer Hauptstadt (nach chinesischem oder auch klassisch-japanischem Muster): Der Palast des Kaisers beherrscht nach diesem Schema vom Norden her die Stadt. Dainichi trägt, im Gegensatz zu sonstigen Buddha-Darstellungen, eine Krone und faltet die Hände zur mudra [mudrā (skt.) मुद्रा „Siegel“, Gebetsgeste (jap. inzō 印相)] der Weisheit.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Wikimedia Commons, bildbearbeitet.

Die neun Felder sind in streng geometrische Formen unterteilt. Im Fachjargon werden die Einzelfelder des Kongōkai mandara als „Versammlungen“ bezeichnet. Die Versammlungen bestehen bei genauer Betrachtung aus unzähligen Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)]- und Bodhisattva [Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)]-Gestalten, doch ist ihre Zahl und Anordnung genau festgelegt. Dainichi kommt im übrigen, wie andere Buddhas auch, in mehreren dieser Versammlungen vor. Jede Versammlung kann auch als einzelnes Mandala gelesen und dargestellt werden.

1) Vier mudrā-Versammlung 2) Ein mudrā-Versammlung 3) Höchstes Prinzip Versammlung

4) Opfer Versammlung 5) Perfekter Körper Versammlung 6) Versammlung des Gōsanze Myōō

Bukkyō no benkyōshitsu, über Internet Archive.

| 1) Vier Mudrā Versammlung | 2) Ein Mudrā Versammlung | 3) Versammlung des Höchsten Prinzips |

| 4) Opfer Versammlung | 5) Perfekter Körper Versammlung | 6) Versammlung des Gōsanze [Myōō] |

| 7) Subtile Versammlung | 8) Samadhi Versammlung | 9) Gōsanze Samadhi Versammlung |

Mutterschoß-Welt (Taizōkai)

Im Mutterschoß-Welt Mandala (Taizōkai mandara [Taizōkai mandara (jap.) 胎蔵界曼陀羅 Mutterschoß-Welt-Mandala; Mandala des Buddha Dainichi in seiner „Mutterschoß-Welt“ (Taizōkai)]) nimmt Dainichi die Position im Zentrum des Bildes ein. Auch hier hat er — typisch für den esoterischen Buddhismus — eine Krone auf, seine Hände sind allerdings zur Meditations-mudra gefaltet. Dieses Mandala ist einem Palast nachempfunden, die einzelnen Felder werden hier als „Hallen“ bezeichnet.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Wikimedia Commons, bildbearbeitet.

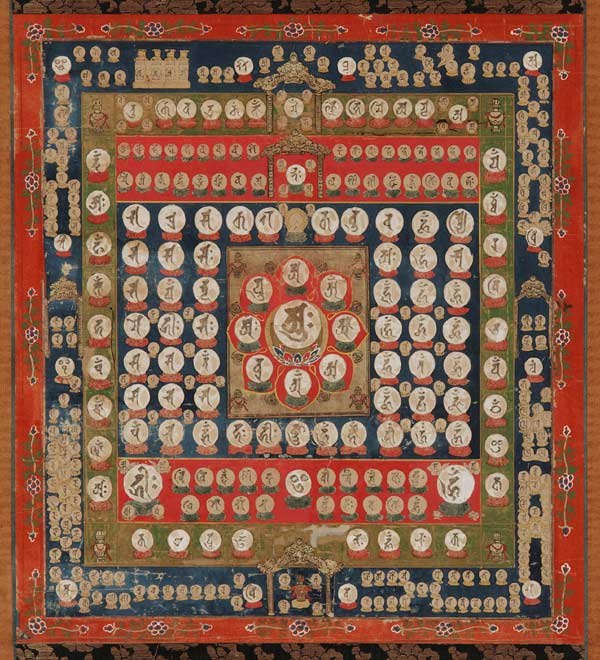

Auch hier sind die jeweiligen Buddha- und Heilsgestalten ganz genau festgelegt. In manchen Mandalas werden sie gar nicht figurativ ausgestaltet, sondern durch ihre „Samen-Zeichen“ (jap. shuji [shuji (jap.) 種子 Symbolische Sanskrit-Zeichen in siddham-Schrift; wtl. Samen (Skt. bija); auch bonji 梵字, „indische Zeichen“; v.a. in rituellen Texten des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Gebrauch], skt. bija [bīja (skt.) बीज „Samen“, im übertragenen Sinn: ursprüngliches Zeichen, Symbol (jap. shuji 種子)]) repräsentiert. Diese sind Silbenzeichen in einer indischen Schrift namens Siddham,1 die symbolisch für einen Buddha stehen. Diese besondere Symbolschrift wird in Japan vor allem im esoterischen Buddhismus verwendet. Sie ist noch heute im Shingon und in Zweigen des Tendai [Tendai-shū (jap.) 天台宗 Tendai-Schule, chin. Tiantai] Buddhismus in Gebrauch.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Bukkyō no benkyōshitsu, über Internet Archive.

Die Namen der beiden Mandalas, Mutterschoß und Vajra (oft auch als Diamant oder Donnerkeil bezeichnet), leiten sich von verschiedenen Sutren [sūtra (skt.) सूत्र „Faden“, Lehrrede des Buddha, kanonische Schrift (jap. kyō 経 oder kyōten 経典)] ab, die ursprünglich unabhängig von einander entstanden, aber von Kūkai [Kūkai (jap.) 空海 774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi], dem Begründer des japanischen Shingon, oder von seinem chinesischen Lehrer Huiguo [Huiguo (chin.) 惠果 746–806; ältere Schreibung Hui-kuo; chin. Lehrer Kūkais], als elementare Lehrschriften ihrer Schule ausgewählt wurden. Es ist allerdings bis heute strittig, wie die Anordnung der einzelnen Buddhas genau mit den jeweiligen Texten in Beziehung steht.

Bei der Kombination der beiden Mandalas, die außerhalb Japans kaum bekannt ist, dürfte wohl auch die -Philosophie, bzw. die Berücksichtigung eines männlichen und eines weiblichen Prinzips, eine Rolle gespielt haben: Obwohl dieser Punkt selten erwähnt wird, erscheint mir der geschlechtliche Aspekt von „Mutterschoß“ und „Vajra“ in der Kombination der beiden Mandalas keineswegs zufällig.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Siddham ist verwandt aber nicht identisch mit der Devanagari-Schrift, in der Sanskrit üblicherweise geschrieben wird.

Bilder

- ^ Der Hauptbuddha dieses Kongōkai mandara, Dainichi mit der Weisheits-mudra, befindet sich im mittleren, oberen Feld. Dieses mandala ist einer Hauptstadt mit dem Palast im Norden nachempfunden (s.a. ten Grotenhuis 1999, Japanese Mandalas, plate 6).

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Wikimedia Commons, bildbearbeitet. - ^ Die „Versammlungen“ der neun Felder des Kongōkai von oben links nach unten rechts:

1) Vier mudrā-Versammlung 2) Ein mudrā-Versammlung 3) Höchstes Prinzip Versammlung

4) Opfer Versammlung 5) Perfekter Körper Versammlung 6) Versammlung des Gōsanze Myōō

7) Subtile Versammlung 8) Samadhi Versammlung 9) Gōsanze Samadhi Versammlung

Bukkyō no benkyōshitsu, über Internet Archive.

- ^ Der Hauptbuddha dieses Mutterschoß-Welt Mandalas (Taizōkai mandara) ist Dainichi mit der Meditations-mudra. Er befindet sich im Zentrum des Bildes. Dieses mandala ist einem Palast nachempfunden (s.a. ten Grotenhuis 1999, Japanese Mandalas, plate 8).

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Wikimedia Commons, bildbearbeitet. - ^ Taizōkai mandara mit shuji. Shūji (skt. bija) sind Silbenzeichen in einer indischen Schrift namens siddham. Sie stehen hier jeweils für einen Buddha des konventionellen Taizōkai mandara.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Bukkyō no benkyōshitsu, über Internet Archive.

Glossar

- Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व ^ „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

- Dainichi Nyorai 大日如来 ^ Buddha Vairocana, der „kosmische Buddha“; wtl. „Großes Licht“ oder „Große Sonne“

- Kongōkai mandara 金剛界曼陀羅 ^ Vajra-Welt-Mandala, Diamant-Welt-Mandala; Mandala des Buddha Dainichi in seiner „Vajra-Welt“ (Kongōkai)

- Ryōgai mandara 両界曼荼羅 ^ wtl. Mandalas der beiden Welten; Doppelset von Mandalas im Shingon Buddhismus

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

- Taizōkai mandara 胎蔵界曼陀羅 ^ Mutterschoß-Welt-Mandala; Mandala des Buddha Dainichi in seiner „Mutterschoß-Welt“ (Taizōkai)

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Ryōgai mandara: Mandalas der beiden Welten.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001