Nichirens Lotos-Fundamentalismus

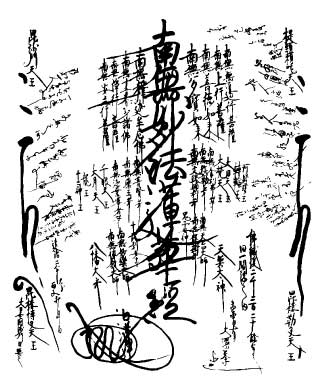

Vorlage:WmaxX Vorlage:Fler Nichiren Buddhismus ist nach seinem Begründer Nichiren [Nichiren (jap.) 日蓮 1222–1282; Begründer des Nichiren Buddhismus] (1222–1282) benannt, taucht in älteren Quellen aber auch unter dem Namen Lotos-Schule (Hokke-shū [Hokke-shū (jap.) 法華宗 Andere Bez. des Nichiren Buddhismus]) auf. Nichirens Lehre ist strukturell mit den Schulen des Reinen Landes (Jōdo-shū [Jōdo-shū (jap.) 浄土宗 Schule des Amida-Buddhismus]) vergleichbar. Allerdings steht nicht Amida [Amida (jap.) 阿弥陀 Buddha Amitabha; Hauptbuddha der Schulen des Reinen Landes (Jōdo-shū bzw. Jōdo Shinshū)] im Zentrum des Glaubens, sondern Shaka Nyorai [Shaka Nyorai (jap.) 釈迦如来 jap. Name des historischen Buddha, Shakyamuni], der historische Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)] bzw. das Lotos-Sutra [Hoke-kyō (jap.) 法華経 Lotos Sutra; skt. Saddharma pundarika sutra; jap. auch Hokkekyō oder Myōhō renge kyō; zählt zu den einflussreichsten Texten des Mahayana-Buddhismus, älteste Fassungen dürften im ersten Jh. v.u.Z. entstanden sein.]. Dies entspricht der orthodoxen Position der Tendai [Tendai-shū (jap.) 天台宗 Tendai-Schule, chin. Tiantai]-Lehre, als deren konsequenten Vertreter Nichiren sich selbst ansah. Tatsächlich vereinfachte er jedoch die religiöse Praxis des Tendai Buddhismus nach dem Muster der Amidisten: So wie diese glauben, durch die Anrufung Amidas (nenbutsu [nenbutsu (jap.) 念仏 Anrufung des Namens von Buddha Amida, Gebetsformel der Amida-Anhänger]) bereits von diesem errettet zu werden, vertritt Nichiren die Auffassung, das bloße Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra (in der Formel namu myōhō renge kyō [namu myōhō renge kyō (jap.) 南無妙法蓮華経 „Lobpreis dem Lotos Sutra“; Gebetsformel des Nichiren Buddhismus]) genüge, um alle Vorzüge dieses Sutra auf sich herab zu rufen. Als Vorstufe des Nirvana [Nirvāṇa (skt.) निर्वाण „Erloschen, ausgelöscht“, Ort der Erlösung von allem Leid, absolutes Jenseits (jap. Nehan 涅槃)] gibt es auch im Nichiren-Glauben ein Reines Land (Ryōzen Jōdo [Ryōzen Jōdo (jap.) 霊山浄土 Reines Land im Nichiren Buddhismus; Ryōzen, wtl. mystischer Berg, stellt einen Anspielung auf den Geierberg (auch: Ryōjū-sen 霊鷲山, Berg des mystischen Geiers) dar, wo Buddha u.a. das Lotos Sutra vorgetragen haben soll (s.a. Juhō-sen, Grdhrakuta)]). Und wie der Amidismus rechtfertigt auch Nichiren seine Vereinfachung der Tendai-Lehre mit dem mappō [mappō (jap.) 末法 Endzeit des Dharma]-Gedanken, also der Idee, dass sich die Welt bereits in der Verfallszeit des buddhistischen Dharmas [Dharma (skt.) धर्म Gesetz (des Universums), Lehre (des Buddha) (jap. hō 法)] befände, in der die Botschaft des Buddha in reiner, ungefilterter Form nicht mehr verstanden werde.

Nichiren als Märtyrer

Vielleicht wegen dieser grundsätzlich ähnlichen Ausgangsposition sah Nichiren in den Amidisten nicht nur seine persönlichen Gegner, er machte sie auch für alle Katastrophen der Zeit verantwortlich. Wie sein Motto „brechen und unterwerfen“ (shakubuku [shakubuku (jap.) 折伏 „brechen und unterwerfen“; Motto des Schulgrüders Nichiren]) ausdrückt, nahm er eine radikale Position gegen Andersgläubige ein und war aufgrund dieser fundamentalistischen, kompromisslosen Haltung selbst harten Repressionen ausgesetzt.

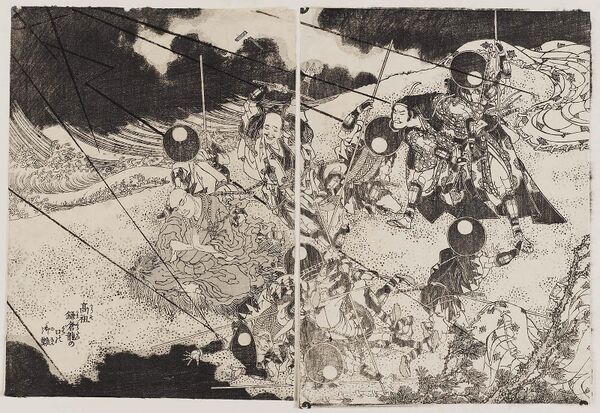

Werk von Katsushika Isai (1821–1880). Museum of Fine Arts, Boston.

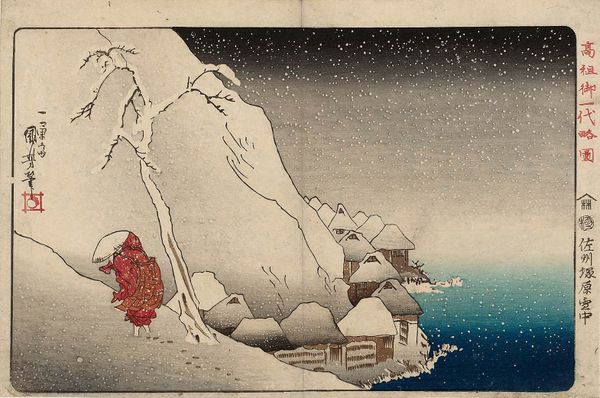

Seine düsteren Prophezeihungen im Zusammenhang mit der Endzeit des Dharma [Dharma (skt.) धर्म Gesetz (des Universums), Lehre (des Buddha) (jap. hō 法)] sah Nichiren durch die Angriffe der Mongolen auf Japan (1274 und 1281) bestätigt und versuchte die Autoritäten des Kamakura [Kamakura (jap.) 鎌倉 Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)]-Shōgunats davon zu überzeugen, dass nur seine Gebete die endgültige Niederlage Japans verhindern könnten. Diese Einmischung in politische Angelegenheiten wurde ihm als Anmaßung ausgelegt. Während einzelne Lokalfürsten Nichiren förderten, stellte er für die Hōjō [Hōjō (jap.) 北条 Regentenfamilie des Shōgunats von Kamakura; pol. Machthaber der Kamakura-Zeit], die Regenten des Shōgun [Shōgun (jap.) 将軍 Shōgun; Titel der Militärherrscher aus dem Kriegeradel (bushi, Samurai)], einen gefährlichen Unruhestifter dar. Es wurde sogar ein Todesurteil gegen ihn verhängt, das erst in letzter Minute in Verbannung umgewandelt wurde. Wie andere politische Oppositionelle vor und nach ihm verbrachte er einige Jahre auf der Insel Sado [Sado (jap.) 佐渡 Insel im Nordosten Japans, die von vormodernen Regierungen gern als Verbannungsort politischer Gegner genützt wurde] (1271–1274). Diese Erfahrungen führten zur gängigen (Selbst-)Darstellung Nichirens als Märtyrer, doch bot das Exil Nichiren auch eine Möglichkeit, seine Gedanken zu sammeln und wichtige Schriften zu verfassen.

|titel=Nichiren im Exil auf Sado |titel_j=riginaltitel jap. --> |titel_d=riginaltitel übersetzt--> |detail=00 = default-Wert; 1 = „Detail“ --> |form= Holzschnitt |inhalt= Person |genre=Farbholzschnittkiyoe Hängerollbild Querbildrolle Wandschirmmalerei Skulptur Statue Photographie ...--> |genre2=nishiki-e |material=Papier, Farbearbholzschnitt Seide Holz Metall Papier ...--> |maße=22,1 x 34,6 cm |artist=Utagawa Kuniyoshi |artist_dates=1797–1861 | zeitalter= | periode= Edo-Zeiteian-Zeit Kamakura-Zeit Muromachi-Zeit Edo-Zeit Meiji-Zeit ...--> |jahr=432 15. Jh. ...--> |serie= Kōso go-ichidai ryaku zu (Illustrierte Biographie des ersten Patriarchen [der Nichiren-Schule])-> |serie_j= 1835–36831–32--> |besitz=m Besitz des ...--> |treasure=00 = default-Wert; 1 = „Nationalschatz“ --> |q_link=https://collections.mfa.org/objects/235791 |q_text=Metropolitan Museum of Arthttp://... Titel --> |quelle_b=mehr zur Quelle--> |quelle_d=011/4 2011/5 -->2022/1/10 |c=© |collection=Rogers Fund, 1918 |beschreibung= Nichiren ist eben auf der Insel Sado ausgesetzt worden und bahnt sich seinen Weg durch den Schnee. Szene aus einer mehrteiligen Serie zum Leben Nichirens, der sich besonders unter der Stadtbevölkerung der Edo-Zeit einer großen Beliebtheit erfreute.

}}Ähnlich wie Hōnen [Hōnen (jap.) 法然 1133–1212; Gründer der Jōdo-shū, der Schule vom Reinen Land] und Shinran [Shinran (jap.) 親鸞 1173–1262; Gründer der Jōdo Shin-Schule] wirkte also auch Nichiren durch seine Lehre polarisierend. Wie die Amidisten stellte er sich gegen den religiösen Mainstream seiner Zeit, der aus einer eklektischen Mischung verschiedener buddhistischer und nicht-buddhistischer Lehren bestand.

Spätere Entwicklungen

Schon kurz nach Nichirens Tod spaltete sich seine Anhängerschaft in verschiedene Untergruppen auf. Den stärksten Zulauf fand die Schule schließlich in Kyōto, wo sich um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts etwa die Hälfte der Einwohner (vor allem die Händler und Handwerker) zu ihr bekannte. Das verschaffte ihr eine ähnliche politische Macht wie der amidistischen Ikkō-shū [Ikkō-shū (jap.) 一向宗 Ikkō Sekte, eine Fraktion des Buddhismus vom Reinen Land ( Jōdo-shū)]. Im sechzehnten Jahrhundert wurden die Anhänger Nichirens allerdings zunächst durch die Kriegermönche der Tendai-Klöster, dann durch Oda Nobunaga [Oda Nobunaga (jap.) 織田信長 1534–1582, Kriegsfürst, Reichseiniger] militärisch niedergerungen.

Obwohl politisch-militärisch entmachtet, blieb der Anspruch, sich keinen „unreinen Ungläubigen“ unterordnen zu wollen, weitgehend aufrecht. Damit waren nicht nur religiöse Gegner, sondern auch weltliche Herrscher und potentielle Gönner gemeint. Man wollte von ihnen weder Gaben empfangen, noch irgendwelche religiösen Dienstleistungen für sie verrichten, sofern sie neben dem Lotos-Sutra noch andere Lehren als maßgeblich erachteten (sprich, mit anderen buddhistischen Schulen in Beziehung standen). Dieser Grundsatz wurde als fujufuse [fujufuse (jap.) 不受不施 wtl. „nichts nehmen, nichts geben“, d.h. weder Opfergaben empfangen, noch religiöse Dienstleistungen erfüllen; Prinzip der radikalen Abschottung von Nichiren-Anhängern gegenüber potentiellen Gönnern, die nicht den exklusiven Glauben an das Lotos Sutra teilten], „nichts nehmen, nichts geben“ bezeichnet. Er führte dazu, dass sich noch Anfang der Edo-Zeit viele Nichiren-Kleriker beharrlich weigerten, an staatlich organisierten Zeremonien mit Mönchen anderer Schulrichtungen teilzunehmen. Dies wurde wiederum von den Tokugawa als nicht hinzunehmende Insubordination aufgefasst und zunehmend mit Exil oder gar Hinrichtung bestraft. Der Nichiren-Buddhismus spaltete sich daraufhin in eine Fraktion von kompromissbereiten Mönchen, und eine anfänglich größere Fraktion, die am fujufuse-Prinzip auch um den Preis des eigenen Lebens festhalten wollte. Diese sogenannte Fujufuse-ha [Fujufuse-ha (jap.) 不受不施派 Edo-zeitl. Fraktion des Nichiren Buddhismus, die Andersgläubigen „nichts nehmen und nichts geben“ (fujufuse) wollte. Ähnlich wie die japanischen Christen stand auch die Fujufuse-ha auf der Liste verbotener Religionen der Edo-Zeit.] wurde im Laufe des 17. Jahrhunderts immer stärker kriminalisiert und schließlich systematisch verfolgt. Ähnlich wie die Christen, gingen einige fujufuse-Gruppen in den Untergrund, während die Mehrheit der Nichirenisten sich zumindest äußerlich den ihnen aufgezwungenen Kompromissen beugte.

Damit war auch der Nichiren Buddhismus schließlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In der neuen Metropole Edo stellte er nach der Jōdo-shū die zweitstärkste Gruppe dar. Wie die Illustrationen auf dieser Seite zeigen, war Nichiren auch für die Meister des ukiyo-e [ukiyo-e (jap.) 浮世絵 „Bilder der fließenden Welt“, populäre Farbholzschnitte der Edo-Zeit] Farbholzschnitts eine wichtige religiöse Figur.

Die Tendenz zur politischen Polarisierung blieb allerdings weiter Teil von Nichirens geistigem Erbe. Im zwanzigsten Jahrhundert ging aus dem Nichiren Buddhismus unter anderem die Nichiren Shōshū [Nichiren Shōshū (jap.) 日蓮正宗 wtl. „wahre Schule des Nichiren“; Untergruppe des Nichiren Buddhismus, gegr. 1912] hervor, deren Laienorganisation, die Sōka Gakkai [Sōka Gakkai (jap.) 創価学会 wtl. in etwa „Organisation zum Studium vermehrter Werte“; neu-religiöse buddhistische Laienorganisation, gegr. 1930], sich nach dem Zweiten Weltkrieg zur erfolgreichsten Neureligion Japans emporarbeitete. Die Kōmeitō [Kōmeitō (jap.) 公明党 „Partei der öffentlichen Sauberkeit“, buddhistisch orientierte politische Parlamentspartei], Japans erfolgreichste religiöse politische Partei, ist wiederum aus Sōka Gakkai hervorgegangen (s.a. Sidepage Sōka Gakkai). Alle drei Gruppierungen zählen zum konservativen Spektrum der japanischen Gesellschaft.

Nichiren's Coffeehouse.

Die politische Dimension des Nichiren Buddhismus

Vorlage:Sidebox3 Nichirens Lehre folgte nicht nur ähnlichen Prinzipien wie der Buddhismus vom Reinen Land, sie resultierte auch aus einer ähnlichen Hinwendung zu breiteren Bevölkerungsschichten und beinhaltete zur Zeit ihrer Entstehung eine ähnliche sozial-revolutionäre Sprengkraft. Während Hōnen und Shinran diese Sprengkraft jedoch in Schranken zu halten versuchten und sich selbst nicht zu den politischen Verhältnissen äußerten, beschritt Nichiren hier einen ganz anderen Weg, indem er aktiv in den politischen Diskurs eingriff und seine Heilslehre als Lösung aller gesellschaftlichen Probleme propagierte. In diesem Sinne bezeichne ich Nichiren als „Fundamentalisten“.

Radikaler als irgendein anderer Denker seiner Zeit forderte Nichiren, dass sich die weltlichen Mächte ganz der Autorität Buddhas unterwerfen müssten, weil nur der Buddhismus (bzw. das Lotos-Sutra) die Normen für ein „friedliches Land“ in sich bergen würde. Derartige Überlegungen hielt er unter anderem in seiner heute bekanntesten Schrift, dem Risshō ankoku ron [Risshō ankoku ron (jap.) 立正安国論 „Thesen zur Errichtung der Wahrheit und des Friedens im Land“, pol. Traktat von Nichiren, verf. 1260] („Thesen zur Befriedung des Landes“) fest. Laut Satō Hiroo bedeutete „friedliches Land“ bei Nichiren nicht mehr nur die ungehinderte Ausübung der Herrschaft durch den Tennō oder die politische Elite (wie dies im sogenannten „alten Buddhismus“ der Fall gewesen war), sondern enthielt die Utopie einer gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeit als Basis für das Gedeihen des Buddhismus.1 Herrscher, die sich der Verwirklichung einer buddhistischen Weltordnung nicht unterordneten, würden, so Nichiren, in der Hölle landen.

Nichirens Theologie war daher nicht allein auf das Jenseits gerichtet, sondern enthielt eine Vision der gesellschaftlichen Veränderung. Zugleich findet man aber auch den Glauben an die Auserwähltheit und Überlegenheit Japans im Nichiren Buddhismus stark vertreten. Vor allem in der jüngeren und jüngsten Geschichte tendierten Nichiren Anhänger daher auch oft zu nationalistischen Positionen. Diese Tendenz, die auch als Nichirenismus (nichiren shugi [nichiren shugi (jap.) 日蓮主義 Nichirenismus; nationalistische Auslegung Nichiren-buddhist. Lehren; insb. Ideologie des Tanaka Chigaku]) bezeichnet wird, manifestierte sich in ihrer ausgeprägtesten Form in den Lehren von Tanaka Chigaku [Tanaka Chigaku (jap.) 田中智学 1861–1939; ausgeb. buddh. Mönch und Schriftsteller; Begründer des Nichirenismus (nichiren shugi), einer ultra-nationalistischen Auslegung des Nichiren Buddhismus] (1861–1939), der im Tennō die Verkörperung der Wahrheit des Lotos-Sutras sah.2 Tanakas Lehre passte damit perfekt in das System des Staatsshintō [kokka shintō (jap.) 国家神道 Staatsshintō, staatliche Ideologie der Moderne vor dem 2. WK]. Andere Anhänger Nichirens, etwa die Gründer der Sōka Gakkai wurden zwar unter dem Staatsshintō politisch verfolgt, tendierten aber nach dem Krieg ebenfalls zu nationalistischen oder zumindest zu konservativ-autoritären Positionen.

Neben allen politisierten Bewegungen gibt es natürlich auch moderate Fraktionen wie die Nichiren-shū [Nichiren-shū (jap.) 日蓮宗 Nichiren Schule; Sammelnamen für den Nichiren Buddhismus, aber auch Namen einer bestimmten Schule innerhalb des heutigen Nichiren Buddhismus; nicht zu verwechseln mit der 1912 gegr. Nichiren Shōshū], die sich weder in ihren Zielen noch in ihrem äußeren Erscheinungsbild stark vom japanischen Mainstream Buddhismus unterscheiden. Dennoch treten Gruppierungen mit dezidiert politischen Zielsetzungen innerhalb der Nichiren Schule häufiger auf als anderswo im japanischen Buddhismus. Dies liegt zweifellos an den prononcierten politischen Statements in Nichirens Schriften, die auch in seiner Märtyrerbiographie noch deutlich zutage treten. Zumeist wird der politische Nichirenismus heute eher mit konservativen und nationalistischen Positionen assoziiert. Man findet Anhänger Nichirens aber auch unter linken politischen Gruppierungen, sodass auch die sozialreformerischen Ideen Nichirens im kulturellen Gedächtnis Japans weiterleben.

Verweise

Fußnoten

Internetquellen

- A Life Story of Nichiren Daishonin (en.)

Nichirens Biografie in modernen Bildern.

Literatur

Bilder

- ^ Nichiren soll am Strand von Kamakura exekutiert werden. Ungewöhnliche Wetterphänomene verhindern die Exekution in letzter Sekunde.

Werk von Katsushika Isai (1821–1880). Museum of Fine Arts, Boston.

- ^ Nichiren exile kuniyoshi.jpg

Glossar

- Fujufuse-ha 不受不施派 ^ Edo-zeitl. Fraktion des Nichiren Buddhismus, die Andersgläubigen „nichts nehmen und nichts geben“ (fujufuse) wollte. Ähnlich wie die japanischen Christen stand auch die Fujufuse-ha auf der Liste verbotener Religionen der Edo-Zeit.

- Hoke-kyō 法華経 ^ Lotos Sutra; skt. Saddharma pundarika sutra; jap. auch Hokkekyō oder Myōhō renge kyō; zählt zu den einflussreichsten Texten des Mahayana-Buddhismus, älteste Fassungen dürften im ersten Jh. v.u.Z. entstanden sein.

- kokka shintō 国家神道 ^ Staatsshintō, staatliche Ideologie der Moderne vor dem 2. WK

- namu myōhō renge kyō 南無妙法蓮華経 ^ „Lobpreis dem Lotos Sutra“; Gebetsformel des Nichiren Buddhismus

- Nichiren Shōshū 日蓮正宗 ^ wtl. „wahre Schule des Nichiren“; Untergruppe des Nichiren Buddhismus, gegr. 1912

- nichiren shugi 日蓮主義 ^ Nichirenismus; nationalistische Auslegung Nichiren-buddhist. Lehren; insb. Ideologie des Tanaka Chigaku

- Nichiren-shū 日蓮宗 ^ Nichiren Schule; Sammelnamen für den Nichiren Buddhismus, aber auch Namen einer bestimmten Schule innerhalb des heutigen Nichiren Buddhismus; nicht zu verwechseln mit der 1912 gegr. Nichiren Shōshū

- Oda Nobunaga 織田信長 ^ 1534–1582, Kriegsfürst, Reichseiniger

- Risshō ankoku ron 立正安国論 ^ „Thesen zur Errichtung der Wahrheit und des Friedens im Land“, pol. Traktat von Nichiren, verf. 1260

- Ryōzen Jōdo 霊山浄土 ^ Reines Land im Nichiren Buddhismus; Ryōzen, wtl. mystischer Berg, stellt einen Anspielung auf den Geierberg (auch: Ryōjū-sen 霊鷲山, Berg des mystischen Geiers) dar, wo Buddha u.a. das Lotos Sutra vorgetragen haben soll (s.a. Juhō-sen, Grdhrakuta)

- Satō Hiroo 佐藤弘夫 ^ 1953–; japanischer Religionshistoriker an der Universität Tōhoku, Sendai

- Sōka Gakkai 創価学会 ^ wtl. in etwa „Organisation zum Studium vermehrter Werte“; neu-religiöse buddhistische Laienorganisation, gegr. 1930

- Tanaka Chigaku 田中智学 ^ 1861–1939; ausgeb. buddh. Mönch und Schriftsteller; Begründer des Nichirenismus (nichiren shugi), einer ultra-nationalistischen Auslegung des Nichiren Buddhismus

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Nichirens Lotos-Fundamentalismus.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001