Die En no Gyōja Legende

Werk von Keishun. Kamakura-Zeit, 1286. Nara National Museum.

Vorlage:Fln no Ozuno [En no Ozuno (jap.) 役小角 Asket des Altertums, auch En no Ozunu; besser bekannt als En no Gyōja], der später den Beinamen En no Gyōja [En no Gyōja (jap.) 役行者 Legendärer Begründer des Shugendō (um 700); auch: En no Ozunu/Ozuno] (En, der Asket) erhielt, galt zu Lebzeiten (um 700) wohl noch nicht als der über jeden Zweifel erhabene Heilige und Ordensgründer, als der er später von den Bergasketen (yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō]) verehrt wurde. In frühen Berichten wird er oft als ubasoku [ubasoku (jap.) 優婆塞 buddhistischer Laienanhänger; abgeleitet von Sanskrit upāsaka; in der Frühzeit des jap. Buddhismus oft für inoffizielle, d.h. nicht ordinierte Mönche gebraucht], dh. als nicht offiziell geweihter bzw. selbsternannter buddhistischer Mönch bezeichnet. Das bedeutet, dass er zu Lebzeiten lediglich eine Außenseiterposition innerhalb der buddhistischen Mönchsschaft inne hatte. Auf dieser Seite wird die Legende in verschiedenen Stadien ihrer Entstehung überblicksartig dargestellt.

Früheste Fassungen

En taucht erstmals in der zweiten offiziellen Reichschronik Shoku Nihongi [Shoku Nihongi (jap.) 続日本紀 2. offizielle Reichschronik (797), Nachfolger des Nihon shoki (Nihongi), daher der Name „Fortsetzung des Nihongi“] (797) auf und wird dort als E no Kimi Ozunu bezeichnet. Er lebt in der Zeit des Monmu Tennō [Monmu Tennō (jap.) 文武天皇 683–707; 42. Tennō Japans (r. 697–707), Enkel des Tenmu Tennō] (r. 697–707) als Einsiedler auf Berg Katsuragi [Katsuragi-san (jap.) 葛城山 Heiliger Berg der yamabushi, südwestl. von Nara; auch Yamato Katsuragi-san] im Südwesten des Nara Beckens und ist für seine magischen Fähigkeiten bekannt. Ein Hofbeamter und Mediziner nimmt eine Zeit lang bei ihm Unterricht, schließlich klagt er aber seinen Meister an, verschwörerische Umtriebe zu planen, worauf En in die Verbannung nach Izu geschickt wird. Soweit die Fakten, die heute als glaubwürdig eingestuft werden. Das Shoku nihongi fügt allerdings noch hinzu, dass En Götter und Dämonen durch magische Sprüche dazu brachte, für ihn Wasser und Feuerholz einzuholen, und sie durch Bannsprüche fesselte, wenn sie ihm nicht gehorchten. Dies deutet darauf hin, dass er eher als Heiliger im Sinne eines daoistischen Unsterblichen denn als erleuchteter Buddhist angesehen werden muss. Seine Verbannung könnte letztlich auf den Umstand zurückzuführen sein, dass man von derartigen selbsternannten „heiligen Männern“, die sich der Kontrolle der Obrigkeiten entziehen, unheilvolle Einflüsse auf die Untertanen des jungen Tennō [Tennō (jap.) 天皇 jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels]-Staates befürchtete.

Fast zeitgleich mit dem Shoku Nihongi berichtet die buddhistische Legendensammlung Nihon ryōiki [Nihon ryōiki (jap.) 日本霊異記 „Wundersame Begebenheiten aus Japan“; buddhistische Legendensammlung von Kyōkai (Anfang 9. Jh.)] (frühes 9. Jh.) von E no Ubasoku. Hier wird genauer auf die magischen Fähigkeiten des Asketen eingegangen, die zwar stark an daoistische Legenden erinnern, in diesem Text aber seiner Kenntnis bestimmter magischer Formeln aus dem Buddhismus zugeschrieben werden.1

Spätere Ausschmückungen

Aus diesen Anfängen entstand im Laufe der Jahrhunderte eine komplexe Erzählung mit vielfachen Varianten, die folgende Hauptmotive2 beinhaltet:

- En lebt auf dem Berg Katsuragi und durchstreift von dort aus das Bergland von Yoshino [Yoshino (jap.) 吉野 Bergregion im Süden des Nara-Beckens mit mehreren Zentren der Bergasketen (yamabushi); wichtige Pilgerstätte der Heian-Zeit] und Ōmine (die späteren Zentren der yamabushi).

- Auf Berg Katsuragi hat En eine magische Begegnung mit einem Skelett, das einen vajra [vajra (skt.) वज्र „Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)] fest umklammert hält und sich als Ens eigener Leichnam aus einer früheren Existenz herausstellt. Miroku [Miroku (jap.) 弥勒 Bodhisattva Maitreya, „Buddha der Zukunft“] (Maitreya [Maitreya (skt.) मैत्रेय „Der Freundliche, der Liebevolle“, Buddha der Zukunft (jap. Miroku 弥勒)]), der Buddha der Zukunft, offenbart En das „Mantra des Pfauen-Königs (Kujaku Myōō)“, um den Vajra aus der Umklammerung des Skeletts zu lösen. Nebenbei erlernt En damit auch die Kunst des Fliegens.

- En entdeckt den Berg Kinpusen [Kinpusen (jap.) 金峯山 Heiliger Gipfel in den Bergen von Yoshino, südl. von Nara] (Goldgipfel), der eigentlich ein Teil des Geierberges (Grdhrakuta [Gṛdhrakūṭa (skt.) गृध्रकूट „Geiergipfel“, indischer Berg bei Rajagrha (Rajgir), auf dem Buddha predigte (jap. Ryōjusen 霊鷲山)]) in Indien ist, wo Buddha Shakyamuni [Śākyamuni (skt.) शाक्यमुनि „Der Weise des Shakya-Klans“, buddhistischer Name des historischen Buddha (Gautama Siddhartha) (jap. Shaka 釈迦 oder Shakamuni 釈迦牟尼)] einst das Lotos Sutra predigte, der aber im Jahr 552(!) nach Japan geflogen kam. Auf dem Kinpusen offenbart sich En der furchteinflößende Zaō Gongen [Zaō Gongen (jap.) 蔵王権現 synkretistische Gottheit der yamabushi] (neben Fudō Myōō [Fudō Myōō (jap.) 不動明王 prominentester japanischer myōō (Mantra-König), wtl. „der Unbewegliche“] einer der Hauptgottheiten des Shugendō), den En als persönlichen Schutzgott annimmt.

- En plant mit Hilfe einer lokalen Gottheit seines Heimatberges Katsuragi — Hitokotonushi (wtl. Herr oder Herrin3 des einen Wortes) — eine Brücke vom Katsuragi-Gipfel zum Kinpusen zu bauen. Die Gottheit verweigert ihm allerdings den Gehorsam, worauf En sie mithilfe magischer Sprüche fesselt und tief in einem Bergtal einkerkert. Es gelingt der Gottheit allerdings, En no Gyōja zu verleumden, indem sie sich durch ein Medium am Hof des Tennō Gehör verschafft.

- En wird daraufhin nach Izu, einer Halbinsel nahe des Berges Fuji [Fuji-san (jap.) 富士山 Berg Fuji (3776 m), der höchste Berg Japans (veraltete Bezeichnung: Fuji-yama)], verbannt (nachdem seine Mutter in Geiselhaft genommen wurde, um seiner habhaft zu werden). Nach einer Reihe von Wundern wird klar, dass die Verbannung zu Unrecht erfolgte, doch En hat nun mit Japan nichts mehr am Hut und fliegt nach Korea.

- In Korea gibt sich En einem Mönch, der zu Studienzwecken nach China reist, zu erkennen, indem er ihn auf Japanisch anspricht.

- Schließlich erhält En vom großen indischen Mönch Nagarjuna [Nāgārjuna (skt.) नागार्जुन 2.–3.Jh. u.Z.; legendenumwobener buddhistischer Denker, der als richtungsweisender Philosoph des Mahayana-Buddhismus angesehen wird und Konzepte wie „Leerheit“ oder „Zwei Wahrheiten“ systematisierte (jap. Ryūju 龍樹)] das Wasser der Reinen Erkenntnis und verwandelt sich in ein himmlisches Wesen. Er tritt nur noch vereinzelt in Japan auf, wenn jemand versucht, seinen Gegenspieler Hitokotonushi von den magischen Bannsprüchen zu befreien, mit denen En ihn fesselte.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1834. Princeton University Art Museum.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Für eine genaue Auseinandersetzung mit dieser Geschichte s. Nihon Ryo-Wiki, Erzählung I-28

- ↑ Zusammengefasst nach En no gyōja Nara ehon in der Übersetzung von Royall Tyler (Tyler 1987)

- ↑ Laut Kennan (1999, S. 347) wird Hitokotonushi in späteren Legenden als weibliche Gottheit ausgewiesen. Auch sonst sind japanische Berggottheiten üblicherweise weiblich.

Internetquellen

- Die Pfauenkönigs-Mantra-Weise übend..., Hermann Bohner

Übersetzung und Materialien der Gyōja-Legende aus dem Nihon Ryōiki, Buch 1, Erzählung 28 (unter Verwendung Bohners Studie aus dem Jahr 1934, für das Internet aufbereitet von Adi Meyerhofer). [Über Internet Archive, 2010/8] - Shugendō Mark Schumacher

Umfangreiche Hintergrundinformationen und Links zu weiteren Quellen.

Literatur

Bilder

- ^ Statue des En no Gyōja aus dem 13. Jahrhundert.

Werk von Keishun. Kamakura-Zeit, 1286. Nara National Museum.

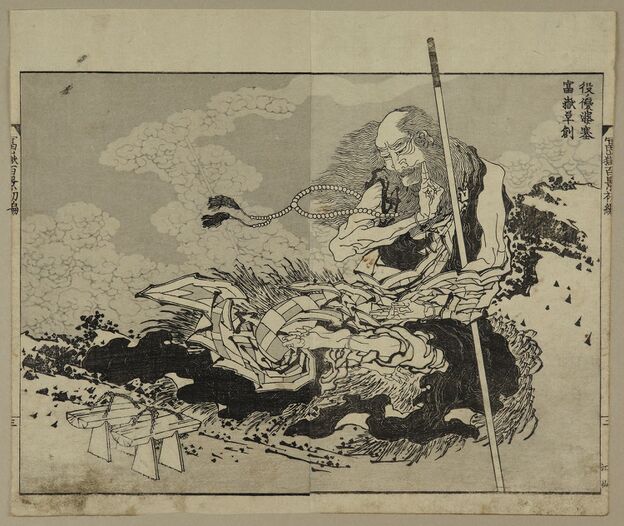

- ^ Abbildung von En no Gyōja.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1834. Princeton University Art Museum.

Glossar

- Gṛdhrakūṭa (skt.) गृध्रकूट ^ „Geiergipfel“, indischer Berg bei Rajagrha (Rajgir), auf dem Buddha predigte (jap. Ryōjusen 霊鷲山)

- Kujaku Myōō 孔雀明王 ^ Pfauen-Weisheitskönig; myōō mit milden, Bodhisattva-ähnlichen Zügen, der auf einem Pfau reitend dargestellt wird; abgeleitet von einer weiblichen indischen Gottheit namens Mahāmāyūrī

- Nihon ryōiki 日本霊異記 ^ „Wundersame Begebenheiten aus Japan“; buddhistische Legendensammlung von Kyōkai (Anfang 9. Jh.)

- Saddharma puṇḍarīka sūtra (skt.) सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र ^ „Sutra vom weißen Lotos des wunderbaren Dharma“, Lotos Sutra (jap. Myōhō renge kyō 妙法蓮華経 oder Hoke-kyō 法華経)

- Śākyamuni (skt.) शाक्यमुनि ^ „Der Weise des Shakya-Klans“, buddhistischer Name des historischen Buddha (Gautama Siddhartha) (jap. Shaka 釈迦 oder Shakamuni 釈迦牟尼)

- Shoku Nihongi 続日本紀 ^ 2. offizielle Reichschronik (797), Nachfolger des Nihon shoki (Nihongi), daher der Name „Fortsetzung des Nihongi“

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Die En no Gyōja Legende.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001