Friedhof und Grab

Vorlage:Flie im Zusammenhang mit den Totenriten besprochen, wird der Körper eines Verstorbenen meist verbrannt. Seine Asche wird in einer Urne aufbewahrt und schließlich in einem Familiengrab (haka [haka (jap.) 墓 Grab]) beigesetzt. Auf dem Grabstein ist der Name der Familie deutlich eingraviert, die übliche Aufschrift auf Gräbern lautet: „Generationen-Grab der Familie XY“. Die individuellen Familienmitglieder sind hingegen entweder gar nicht, oder nur an der Rückseite des Grabsteins eingetragen. Darin liegt einer der Unterschiede zwischen Grabstein und ihai [ihai (jap.) 位牌 Ahnentäfelchen] („Totentäfelchen“). Während ihai einem individuellen Verstorbenen zugeordnet sind, repräsentieren Grabsteine in der Regel eine ganze Familie. Die Familienzugehörigkeit folgt der männlichen Linie. Frauen werden daher meist im Familiengrab ihres Mannes beigesetzt.

In Tōkyō sind derartige Familiengräber meist etwas kleiner als ein durchschnittliches europäisches Grab, ihre Anschaffung und Aufrechterhaltung bedeutet aber dennoch einen erheblichen Kostenaufwand. Es gehört zu den traditionellen Pflichten des ältesten Sohnes, diese Kosten zu übernehmen. Dem ältesten Sohn (ev. Tochter) kommt auch die Leitung der familiären Trauerfeiern beim Tod der Eltern zu.

Grabbesuch

Ähnlich wie in Europa dienen Gräber dem Gedenken an die Toten in Form von Friedhofsbesuchen. Beim Grabbesuch ((o)haka mairi [(o)haka mairi (jap.) (お)墓参り Grab- oder Friedhofsbesuch]) schmückt man das Grab mit Blumen und entzündet Räucherstäbchen. Zuvor wird der Grabstein rituell gereinigt, indem man ihn mit Wasser übergießt. Wieder sind es vor allem ältere Menschen, die die Pflege eines Familiengrabs übernehmen. Viele besuchen ihr Grab einmal pro Monat an einem bestimmten Tag, beispielsweise dem Sterbetag ihres Vaters oder ihrer Mutter. Zumindest einmal im Jahr, nämlich zum Bon-Fest [O-bon (jap.) お盆 Fest der Ahnen; Bon-Fest], dem Fest der Ahnen, sollte allerdings jeder sein Familiengrab aufsuchen.

Grabformen

Die Geschichte des japanischen Bestattungswesens ist äußerst wechselvoll. Auf alten Friedhöfen, beispielsweise dem Oku-no-in auf Berg Kōya [Kōya-san (jap.) 高野山 Klosterberg südl. von Nara; sprituelles Zentrum des Shingon Buddhismus], sieht man noch die ehemals verbreiteten Grabsteine in gorintō [gorintō (jap.) 五輪塔 Grabsteinform; „Stupa der Fünf Elemente“]-Form, die sich als Abbilder von buddhistischen Stupas [stūpa (skt.) स्तूप „Hügel“, Grabmonument (jap. tō 塔 oder sotoba 卒塔婆)] verstehen, also eigentlich nichts anderes sind als verkleinerte Grabdenkmäler des Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)] (s. Sidepage Gorintō).

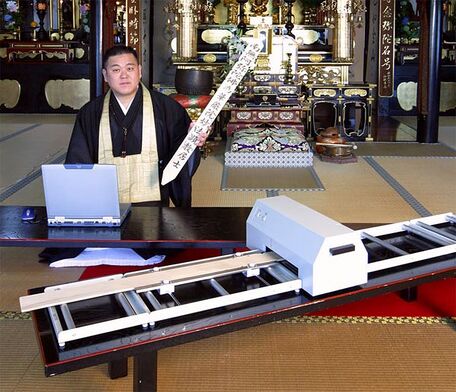

Andererseits bezeichnet man auch die hölzernen Latten, die sich bisweilen als Grabbeigaben neben den Gräbern befinden, als sotoba [sotoba (jap.) 卒塔婆 hölzerne Grabbeigabe; abgeleitet von skt. stupa, aus dem sich auch die sino-japanische „Pagode“ (tō) entwickelte] oder tōba, was wiederum von Sanskrit stupa abgeleitet ist. Diese Latten tragen eine handgeschriebene Inschrift, die u.a. den Totennamen des Verstorbenen oder den Namen eines Buddhas, etc. enthalten kann. Je nach buddhistischer Richtung können auch Sanskritzeichen auf dem Holz eingetragen sein. Diese Grabbeigaben haben im Grunde dieselbe Funktion wie der Grabstein, allerdings sind sie natürlich nicht von so langer Dauer wie Steingrabmale. Zumeist werden sie daher am Ende der Trauerzeit vom Grab entfernt und ggf. anlässlich späterer Gedenkfeiern noch einmal aufgestellt. Der technische Fortschritt hat im übrigen auch vor sotobas nicht Halt gemacht: Wie die Abbildung unten zeigt, können sie heute bereits mit Hilfe eines Computers ausgedruckt werden.

Näheres zu den Jenseitsvorstellungen, die natürlich bei der Gestaltung der Toten- und Begräbnisriten eine wichtige Rolle spielen, findet man im Kapitel „Mythologie“.

Verweise

Verwandte Themen

Internetquellen

- Nihon no haka (jap.)

Bebilderte Datenbank von Gräbern bekannter Persönlichkeiten, nach verschiedenen Kriterien aufgelistet.

Bilder

- ^ Grab yanaka.jpg

- ^ Grabbeigaben aus Holz (sotoba). Der Begriff leitet sich von stupa, also dem indischen Wort für Grabmahl ab. Die Schriftzeichen in stilisiertem Sanskrit symbolisieren die Fünf Elemente: Raum, Wind, Feuer, Wasser, Erde, die auch bei anderen Stupas eine Rolle spielen.

Bildquelle: unbekannt.

Glossar

- Dainichi Nyorai 大日如来 ^ Buddha Vairocana, der „kosmische Buddha“; wtl. „Großes Licht“ oder „Große Sonne“

- (o)haka mairi (お)墓参り ^ Grab- oder Friedhofsbesuch

- Jōdo Shinshū 浄土真宗 ^ Shin-Buddhismus, bzw. Jōdo Shin-Buddhismus; wtl. „Wahre Schule des Reinen Landes“

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Friedhof und Grab.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001