Ikonographie/Gluecksgoetter: Unterschied zwischen den Versionen

(→Ebisu) |

|||

| Zeile 23: | Zeile 23: | ||

{{glossar:ebisu}} trägt die klassische Hoftracht ({{glossar:kariginu}}), die heute noch von [[Alltag:Schreinpriester | Shinto-Priestern]] benützt wird. Anhand seiner Attribute ist er deut·lich als Gott des Fischfangs zu er·kennen: Er hält eine Angel und trägt eine riesige Rote Meerbrasse (''tai'') unter dem Arm. Den·noch scheint er in manchen Gegenden auch als Gott der Land·wirt·schaft ver·ehrt worden zu sein. Heute ist er unter Laden·besitzern, Klein·gewerbe·treibenden und Wirten besonders populär. Auch die bekannte Biermarke „Yebisu“ trägt seinen Namen. | {{glossar:ebisu}} trägt die klassische Hoftracht ({{glossar:kariginu}}), die heute noch von [[Alltag:Schreinpriester | Shinto-Priestern]] benützt wird. Anhand seiner Attribute ist er deut·lich als Gott des Fischfangs zu er·kennen: Er hält eine Angel und trägt eine riesige Rote Meerbrasse (''tai'') unter dem Arm. Den·noch scheint er in manchen Gegenden auch als Gott der Land·wirt·schaft ver·ehrt worden zu sein. Heute ist er unter Laden·besitzern, Klein·gewerbe·treibenden und Wirten besonders populär. Auch die bekannte Biermarke „Yebisu“ trägt seinen Namen. | ||

| − | Ebisu gilt als der einzige „einheimische“ Gott unter den Shichi Fukujin, doch seine Her·kunft ist rätselhaft. Laut manchen Schrein·legenden wird er mit dem sog. „Blutegel-Kind“ ({{glossar:hiruko}}), dem ersten und etwas miss·glückten Sprössling des Ur·götter·paares {{glossar:izanagi}} und {{glossar:izanami}} in Verbindung gebracht. Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem Nishinomiya Jinja in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klassischen Quellen wie {{glossar:kojiki}} oder {{glossar:nihonshoki}}. Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mythologischen Zwerg-Gottheit {{Glossar: | + | Ebisu gilt als der einzige „einheimische“ Gott unter den Shichi Fukujin, doch seine Her·kunft ist rätselhaft. Laut manchen Schrein·legenden wird er mit dem sog. „Blutegel-Kind“ ({{glossar:hiruko}}), dem ersten und etwas miss·glückten Sprössling des Ur·götter·paares {{glossar:izanagi}} und {{glossar:izanami}} in Verbindung gebracht. Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem Nishinomiya Jinja in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klassischen Quellen wie {{glossar:kojiki}} oder {{glossar:nihonshoki}}. Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mythologischen Zwerg-Gottheit {{Glossar:Sukunabikona}} assoziiert, eine Art Alterego des oben genannten Ōkuninushi. |

==Benzaiten== | ==Benzaiten== | ||

Version vom 13. Oktober 2010, 17:20 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

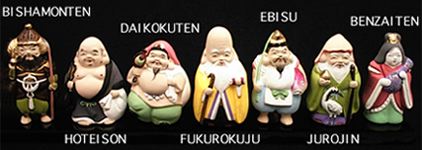

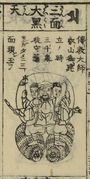

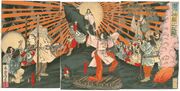

Die Sieben Glücksgötter

Die Sieben Glücksgötter (jap.

Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

Der Begriff „Shichi Fukujin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) sind ein Sinn·bild für das Streben nach dies·seitigem Glück (

(religiöse) Belohnung in diesem Leben

Der Begriff „genze riyaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

= religiöse Be·lohnung in dieser Welt) und zu·gleich ein an·schau·liches Bei·spiel für den un·ver·krampften Um·gang der japanischen Religion mit ver·schiedenen Traditionen. Sie ver·einen die mildtätige Barm·herzig·keit der Bodhisattvas, die ehrfurcht·gebietende Strenge der Devas und das daoistische Ver·sprechen des Langen Lebens mit einer boden·ständigen Lebens·tüchtig·keit. Zwar mag es den Anschein haben, dass sie nur auf materiellen Gewinn aus sind, doch transportieren die Glücks·götter auch Tugenden wie Fleiß, Arbeits·eifer und Selbst·genügsam·keit. Sie sind jedoch völlig frei von jeder transzendenten Dimension. Auf diese Weise haben sie sich mühelos aus der Vor·moderne in die moderne Konsum·gesellschaft hin·über·gerettet.

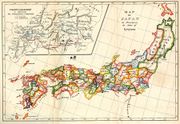

Die Sieben Glücksgötter ent·standen zusammen mit der bürger·lichen Stadt·kultur im späten Mittel·alter und gewannen in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit (1600–1867) ihre be·kannte ikono·graphische Gestalt. Heute gelten sie zwar als Shinto-Götter (

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), doch sie tragen viele Merk·male aus der Zeit ihrer Ent·stehung, als die Trenn·wand zwischen Buddhas und kami noch wesentlich durch·lässiger war.

Noch heute ist es Brauch, in der Neujahrsnacht ein Bild der Glücks·götter unter den Kopf·polster zu legen, um das Neue Jahr mit einem glücks·ver·heißenden Traum zu beginnen. Auch kleine Pilger·fahrten zu Sieben Tempeln oder Schreinen, die jeweils einem der Götter ge·widmet sind, erfreuen sich am Jahres·anfang großer Beliebt·heit. Jeder Gott kann aber auch allein an·ge·betet werden und hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich.

Daikoku

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

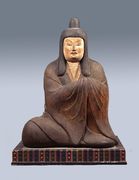

ist so etwas wie der Anführer aller sieben Glücksgötter, viel·leicht, weil er am längsten in dieser Funktion ver·ehrt wird. Zu seinen wichtigsten Emblemen zählen Reissack und Glücks·hammer. Er steht daher in erster Linie für Glück in Form von materiellem Reich·tum, bzw. reichlicher Nahrung. Sein Boten·tier ist die Maus, die im chinesischen Horoskop ebenfalls mit Reich·tum assoziiert wird. Wenn Daikoku als einzelne Gott·heit verehrt wird, bewacht mitunter ein Paar Mäuse seinen Tempel oder Schrein.

Auf Daikokus Beziehung zur zornvollen tantristischen Gottheit Mahakala wurde bereits ein·ge·gangen. Doch gibt es seit alters·her auch eine „einheimische“ Variante des Daikoku, in der er als ein·facher Bauer auf·tritt. In dieser Gestalt wird auch häufig mit dem mytho·logischen Gott

mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

Der Begriff „Ōkuninushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

identifiziert.

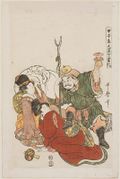

Auf vielen Bildern ist Daikoku zusammen mit Ebisu, dem Gott des Fisch·fangs, zu sehen. Daikoku und Ebisu sorgen für die materiellen Grund·be·dürf·nisse, die Ernährung, und vertreten oft die Gesamt·heit der Glücksgötter, sozusagen in kleiner Besetzung.

Ebisu

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“

Der Begriff „Ebisu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

trägt die klassische Hoftracht (

Priestertracht (ehemals Hoftracht); wtl. „Jagdgewand“

Der Begriff „kariginu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), die heute noch von Shinto-Priestern benützt wird. Anhand seiner Attribute ist er deut·lich als Gott des Fischfangs zu er·kennen: Er hält eine Angel und trägt eine riesige Rote Meerbrasse (tai) unter dem Arm. Den·noch scheint er in manchen Gegenden auch als Gott der Land·wirt·schaft ver·ehrt worden zu sein. Heute ist er unter Laden·besitzern, Klein·gewerbe·treibenden und Wirten besonders populär. Auch die bekannte Biermarke „Yebisu“ trägt seinen Namen.

Ebisu gilt als der einzige „einheimische“ Gott unter den Shichi Fukujin, doch seine Her·kunft ist rätselhaft. Laut manchen Schrein·legenden wird er mit dem sog. „Blutegel-Kind“ (

Der Begriff „Hiru-ko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), dem ersten und etwas miss·glückten Sprössling des Ur·götter·paares

Göttervater; auch Izanaki (ki hier männliche Endung); Bruder und Mann von Izanami

Der Begriff „Izanagi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

Göttermutter, Göttin der Unterwelt (mi hier weibliche Endung); Schwester und Frau des Izanagi

Der Begriff „Izanami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

in Verbindung gebracht. Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem Nishinomiya Jinja in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klassischen Quellen wie

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mythologischen Zwerg-Gottheit

winzige Gottheit, Gefährte oder alter ego von Ōkuninushi, auch: Sukunahikona

Der Begriff „Sukunabikona“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

assoziiert, eine Art Alterego des oben genannten Ōkuninushi.

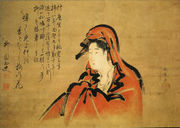

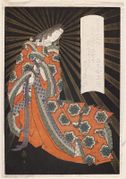

Benzaiten

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter. Vorlage:Wrapper

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

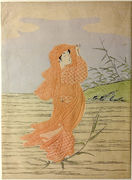

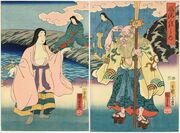

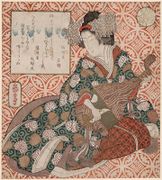

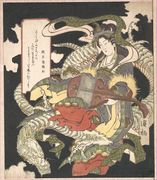

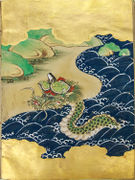

oder abgekürzt Benten („Deva der Beredsamkeit“) ist die einzige Frau unter den Sieben Glücks·göttern. In den meisten Ab·bildungen hält sie eine

japanische Kurzhalslaute mit vier oder fünf Saiten, wird mit einem großen Plektron angeschlagen

Der Begriff „biwa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Laute in der Hand. Dieses Instrument hat sie von ihrer indischen Ahnin, der Flussgöttin Sarasvati über·nommen. Beide Göttinnen sind aus·gehend vom Wasser auch für Be·red·sam·keit, für Musik, für das Wissens und die Künste zuständig.

Auch in Japan hat Benten ihre enge Verbindung zum Wasser bei·behalten. Ihre Schreine oder Tempel sind fast immer von Wasser um·geben. Allein schon auf·grund ihrer äußeren Er·scheinung steht Benten für Anmut, man betet aber auch um Geld und Wohl·stand zu ihr. In Kamakura gibt es bei·spiels·weise den berühmten Zeniarai-Benten Schrein — den Schrein der „geld·waschenden Benten“. Wer an der dortigen Quelle sein Geld wäscht, darf auf dessen wundersame Vermehrung hoffen.

Bishamon-ten

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Der Name

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

leitet sich von skt. Vaishravana (der alles Hörende) ab. Vaishravana ist einer der Vier Himmelskönige (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), und zwar der Hüter des Nordens. In Japan ist Bishamon-ten auch unter dem Namen Tamon-ten, einer Über·setzung des Sanskritnamens „der alles Hörende“ bekannt. Zu seinen Attributen zählen ein Dreizack und eine kleine Pagode. In der klassischen Ikono·graphie strahlt er die Würde eines Feld·herren aus und wurde in früherer Zeit auch mit der Bitte um Kriegs·glück an·ge·betet. Auch als Glücks·gott wird er immer in chinesischer Rüstung dargestellt.

Besonders im frühen japanischen Buddhismus erfreute sich Bishamon-ten einer großen Be·liebt·heit. Das Sutra des Goldenen Lichts portraitiert ihn als Er·finder einer Gebets·formel (Mantra), die alle Wünsche verwirklichen hilft.

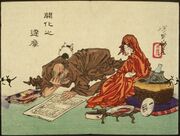

Hotei

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

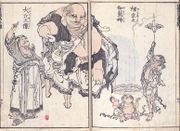

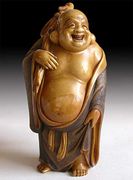

Die Figur des

Glücksgott; Manifestation von Bodhisattva Maitreya; chin. Budai

Der Begriff „Hotei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geht auf die legendenumwobene Gestalt des chinesischen Mönchs Qici (auch Changting zi) zurück. Dieser führte im neunten Jahr·hundert ein Wander·leben als Bettel·mönch. Er trug seine Hab·selig·keiten stets in einem großen Sack mit sich, sodass er vor allem unter seinem Spitz·namen „Jutesack“ (chin. Budai oder Pu-tai, jap. Hotei) bekannt wurde.

Budai/Hotei erwies sich nach seinem irdischen Leben als Inkarnation des Bohisattva Maitreya (jap.

Bodhisattva Maitreya, „Buddha der Zukunft“

Der Begriff „Miroku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, chin. Mile-fo, auch als „Buddha der Zukunft“ bekannt) und wurde in China zum typischen „Lachenden Buddha“. Besonders be·liebt ist er im Chan/Zen Buddhismus, wo seine Heiter·keit als Ausdruck der Selbst·genügsam·keit be·griffen wird. Er stellt er ein be·liebtes Motiv der Zen Tuschezeichnungen (

Zen-Tuschebild

Der Begriff „zenga“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) dar.

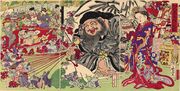

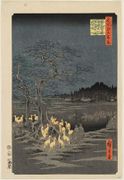

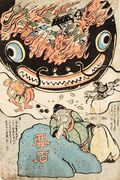

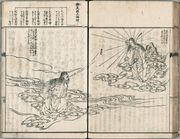

Fukurokuju und Jurōjin

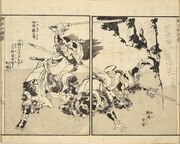

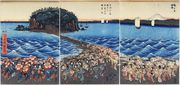

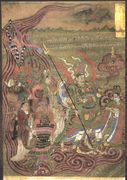

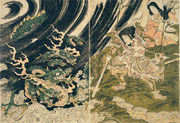

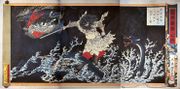

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Glücksgott, Gott des Langen Lebens

Der Begriff „Fukurokuju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(wtl. „Glück-Erfolg-Langes Leben“) und

Glücksgott, Gott des Langen Lebens

Der Begriff „Jurōjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. „Alter Mann des Langen Lebens“) erscheinen beide als alte Männer und sind mit allen möglichen Eigen·schaften und Emblemen daoistischer Un·sterb·licher aus·ge·stattet. Dazu gehört auch die markante, phallisch anmutende Form ihres Schädels, der aller·dings oft dezent unter einer Kappe ver·borgen ist. Beide Götter tragen das Zeichen „

Langes Leben

Der Begriff „ju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

“ für Langes Leben im Namen und ge·währen den ent·sprechenden Wunsch. Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter. Die tierischen Begleiter der beiden sind Kranich, Schild·kröte und Hirsch, wobei der letztere meist an der Seite von Jurōjin zu finden ist. Vor allem die Schildkröte, aber auch Kranich und Hirsch gelten als Symboltiere des Langen Lebens.

Trotz ihrer unverkennbar daoistischen Attribute sind die beiden Gott·heiten als solche in China selbst nicht zu finden. Fuku-roku-ju (chin. fu-lu-shou) be·zeichnet jedoch eine Gruppe von drei chinesischen Glücks·göttern, die u.a. im Feng shui eine wichtige Rolle spielen. Jurōjin könnte eine Be·zeichnung für den Südlichen Polarstern (Canopus) sein, der in China selbst als Gottheit des Langen Lebens und als Verkörperung Lao-tse's gilt.

Fukurokuju und Jurojin sind somit aus allerlei daoistischen Versatz·stücken zu·sammen·gesetzt, die um das Thema „Langes Leben“ kreisen und sich im Grunde beliebig kombinieren lassen. Daher ver·wundert es nicht weiter, dass sie mitunter auch zu einem Gott ver·schmelzen. In diesem Fall wird die Gruppe der Shichi Fukujin durch die weibliche Gottheit

Hindu-buddhistische Göttin des Glücks; wtl. „Gottheit des Guten Omens“; auch: Kisshōten; skt. Lakshmi

Der Begriff „Kichijō-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(auch Kisshōten) ergänzt.

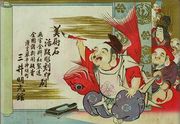

Wieso Sieben?

Vorbilder oder Verwandte der Sieben Glücksgötter finden sich vor allem in China, dort sind es aber üblicher·weise acht daoistische Un·sterb·liche, die zusammen auf einem Boot zur Insel der Glück·selig·keit unterwegs sind. Es gibt ver·schiedene Theorien, wieso man sich in Japan statt dessen auf die Zahl Sieben fest·legte. So wird z.B. immer wieder auf die Sieben Übel (shichinan), bzw. die Sieben Tugenden (shichi shōzai) des Buddhismus hin·ge·wiesen. Die Zahl Sieben spielt aber auch im chinesischen Polarstern-Glauben eine wichtige Rolle (Anzahl der Sterne im Stern·bild des Großen Wagens). Auch die Sieben Weisen im Bambushain, ein Gruppe chinesischer Philosophen, die gerne auf Tuschmalereien dar·ge·stellt wurde, könnten eine Inspriationsquelle der Shichi Fukujin gewesen sein.

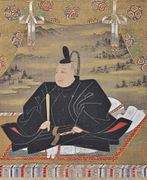

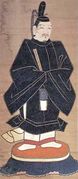

Eine bekannte Anekdote besagt, dass das Ensemble der Sieben Glück·götter auf den Mönch Tenkai, einen wichtigen religiösen Rat·geber des ersten Tokugawa Shoguns

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zurückgeht. Tenkai hätte die Sieben Tugenden des Bud·dhis·mus in ab·ge·wandelter Form auf Ieyasu über·tragen und mit sieben Gott·heiten folgender·maßen in Ver·bindung ge·bracht: Langes Leben (Jurōjin), Wohlstand (Daikoku), Beliebt·heit (Fukurokuju), Auf·richtig·keit (Ebisu), Liebens·würdig·keit (Benzaiten), Autorität (Bishamonten), Großmut (Hotei). Diese Kombination sei der Schlüssel zu Ieyasus erfolgreicher Be·friedung des Landes. Klar, dass Ieyasu von dieser Charakterisierung be·geistert war und seinen Hofmaler anwies, die sieben Gottheiten in einem Bild darzustellen.

Frühformen der Shichi Fukujin legen die Vermutung nahe, dass das Ensemble tat·sächlich von bud·dhis·tischen Mönchen kreiert wurde. Wahr·schein·lich geht die Idee aber nicht auf einen einzigen Mönch zurück, sondern bildete sich all·mäh·lich im Laufe der

Stadtteil in Kyōto; Sitz des Ashikaga Shōgunats 1336–1573 (= Muromachi-Zeit)

Der Begriff „Muromachi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit (14.–16. Jh.) heraus. In jedem Fall waren die Shichi Fukujin in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit wesentlich bekannter und populärer als mythologische Gott·heiten wie

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Vor allem auf bildlichen Dar·stel·lungen sind sie allseits präsent, während die „eigentlichen“ Shinto-Götter nur sehr selten ab·ge·bildet werden. Daran hat sich im Grunde bis heute nichts geändert.

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.