Bauten/Tempel: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 23: | Zeile 23: | ||

===''Hondō'' — die Haupthalle=== | ===''Hondō'' — die Haupthalle=== | ||

{{Sidebox|horyuji_kondo.jpg|left = -15|caption=Haupthalle}} | {{Sidebox|horyuji_kondo.jpg|left = -15|caption=Haupthalle}} | ||

| − | Die Haupthalle ({{glossar:hondou}} oder {{glossar:kondou}}) des Hōryū-ji soll aus dem Jahr 680(!) stammen, wurde aber im 8. Jahr·hundert erneuert und möglicher·weise modifiziert. In jedem Fall ist sie weit über tausend Jahre alt. Hier werden das Haupt·heiligtum des Tempels ({{glossar:honzon}}), aber auch diverse andere Buddha-Statuen auf·bewahrt. Früher waren die ''honzon'' eines Tempels für Laien meist nicht frei zugänglich, sondern wurden nur zu bestimmten Anlässen gezeigt. Die Haupt·hallen der japanischen Tempel·bauten sind also nicht wie christliche Kirchen für allgemeine Gottes·dienste gedacht. Oft gibt es | + | Die Haupthalle ({{glossar:hondou}} oder {{glossar:kondou}}) des Hōryū-ji soll aus dem Jahr 680(!) stammen, wurde aber im 8. Jahr·hundert erneuert und möglicher·weise modifiziert. In jedem Fall ist sie weit über tausend Jahre alt. Hier werden das Haupt·heiligtum des Tempels ({{glossar:honzon}}), aber auch diverse andere Buddha-Statuen auf·bewahrt. Früher waren die ''honzon'' eines Tempels für Laien meist nicht frei zugänglich, sondern wurden nur zu bestimmten Anlässen gezeigt. Die Haupt·hallen der japanischen Tempel·bauten sind also nicht wie christliche Kirchen für allgemeine Gottes·dienste gedacht. Oft gibt es zusätzlich zur Haupthalle noch eine Predigthalle ({{glossar:koudou}}), doch auch diese wird in erster Linie von den Mönchen benützt. |

===''Honzon'' — das Hauptheiligtum=== | ===''Honzon'' — das Hauptheiligtum=== | ||

Version vom 3. Juli 2014, 12:55 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

In der Japanologie wird der Begriff „Tempel“ nur auf buddhistische religiöse Stätten angewandt, handelt es sich um shin·to·is·tische Orte der Verehrung, spricht man von einem „Schrein“. „Tempel“ ist das deutsche Über·setzungs·wort für japanisch:

buddhistischer Tempel; das Wort leitet sich von einem koreanischen Begriff her, der ehemals in etwa tyər ausgesprochen wurde

Der Begriff „tera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

,

buddhistischer Tempel, Kloster

Der Begriff „jiin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

,

buddhistischer Tempel; andere Lesung: tera

Der Begriff „-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

,

Suffix für Institutionen, z.B. buddhistischer Tempel

Der Begriff „-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

,

wtl. „Berg“; als Suffix auch: Tempel- oder Klosteranlage (im Ggs. zu Einzelhalle)

Der Begriff „-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

. All diese Worte zeigen eine buddhistische Ver·ehrungs·stätten an, im engeren Sinn ein Gebäude, im weiteren eine Anlage, vergleichbar einem hierzulande bekannten Kloster. Vorlage:Bildbox

Ein Tempel ist typischerweise von einer Mauer umgeben, in der Tore in den vier Himmels·richtungen angebracht sind. Das Haupt·tor weist meist in Richtung Süden. Innerhalb der Mauer befinden sich Haupt·halle, Pagode und andere religiöse Gebäude. Das wichtigste Bau·werk (wenn auch nicht unbedingt das größte) ist die „Haupt·halle“,

Haupthalle eines Tempels

Der Begriff „hondō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(oft auch

Haupthalle eines Tempels; Synonym von hondō

Der Begriff „kondō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, „Goldene Halle“ genannt). Sie bildet das Zentrum des Tempels, denn in ihr wird das Haupt·heiligtum des Tempels

Hauptheiligtum eines Tempels

Der Begriff „honzon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

aufbewahrt. Meist handelt es sich dabei um eine Statue jenes

Der Begriff „Buddha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dem der Tempel geweiht ist. Neben dem Haupt·buddha gibt es oft auch noch andere Heiligen·gestalten, die in Seiten·gebäuden verehrt werden.

Zwischen Tempeln und Klöstern besteht weder terminologisch noch funktionell ein Unterschied. Im Gegen·satz zu christlichen Kirchen dienen sämtliche Gebäude einer Tempel·anlage eher den Mönchen als den Laien. Die meisten Japaner besuchen Tempel daher in der Regel nur an hohen Feier·tagen oder als Touristen. In beiden Fällen genügt es, vor dem honzon ein kurzes Be·grüßungs·ritual abzuhalten. Oft betritt man dabei die Haupt·halle gar nicht, sondern steigt nur über ein paar Stufen zu einer Veranda, von wo aus man die goldenen Buddha Statuen aus dem dunklen Inneren der Halle heraus·leuchten sieht (s. Kap. Alltag, Tempel- und Schreinbesuch). Mönche hingegen wohnen in Tempeln, die man insofern auch als „Klöster“ be·zeich·nen kann. Aus·ge·dehnte Kloster·anlagen besitzen Wohn·gebäude für Mönche sowie spezielle Hallen für be·stimmte Gebete und Rituale, an denen Laien üb·licher·weise nicht teil·nehmen.

Beispiel Hōryū-ji

Der Tempel

Tempel in Ikaruga bei Nara, gegr. 607; wtl. „Tempel des prosperierenden [Buddha]-Gesetzes“

Der Begriff „Hōryū-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

liegt in der Nähe der alten Hauptstadt

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

und ist einer der schönsten und ältesten Tempel Japans. Seine drei zentralen Bau·werke stammen aus dem siebenten oder achten Jahr·hundert und gelten als die ältesten Holz·bauten der Welt. Sie wirken schlichter als jüngere Gebäude und be·ein·drucken durch die starken hell-dunkel Kontraste. Doch auch die Gebäude des Hōryū-ji waren ur·sprünglich wie die meisten tradi·tionellen Holz·bauten rot lackiert. Ehemals lag hier das Anwesen von Prinz

574–622; Prinz Shōtoku; kaiserlicher Regent

Der Begriff „Shōtoku Taishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dem großen Reformer des frühen japa·nischen Staats·wesens, der sich auch stark für die Über·nahme des Bud·dhis·mus als Staats·religion einsetzte (mehr dazu Geschichte, Frühzeit). Abgesehen von dieser histo·rischen Bedeu·tung stellt der Hōryū-ji ein an·schau·liches Beispiel einer tradi·tionel·len buddhis·tischen Tempel·anlage dar.

Tempelanlage

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

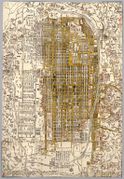

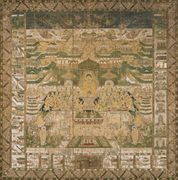

Die Abbildung rechts zeigt den Hauptbezirk des Hōryū-ji aus der Vogel·pers·pek·tive. Eine innere qua·dra·tische Einfrie·dung umschließt die Haupt·gebäude, außerhalb davon befin·den sich diverse Wohn·gebäude für Mönche, Ver·waltungs·gebäude und Neben·tempel. Deut·lich erkenn·bar ist die Pagode, schräg rechts darüber be·findet sich das Haupt·tor, links darüber die Haupt·halle. Das große Gebäude am linken Rand des inneren Tempel·bezirks ist die soge·nannte Predigt- oder Lese·halle (

Predigt- oder Vortragshalle eines Tempels

Der Begriff „kōdō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), wo

Der Begriff „sutra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und Predig·ten vor·ge·tragen werden. Die ge·samte Anlage wird zudem von einer zweiten äuße·ren Mauer umge·ben, die hier nicht deut·lich zu erken·nen ist. Diese Mauern besaßen einst durch·aus auch mili·tärische Funk·tionen. Ähnlich wie christ·liche Kirchen boten auch japa·nische Tempel in frü·herer Zeit Schutz vor feind·lichen Heeren.

Mon — das Tempeltor

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

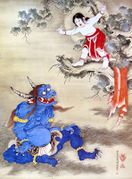

In den Mauern rund um die Anlage sind in der Regel mehrere Tore angebracht. Das Haupttor, und damit auch der Haupt·zu·gagsweg, befindet sich meist im Süden. Ähnlich wie weltliche Paläste „blickt“ ein bud·dhis·tischer Tempel also üblicherweise von Norden nach Süden. Bud·dhis·tische Tempel·tore stellen bereits für sich genommen eindrucksvolle architektonische Bau·werke dar. Links und rechts des Eingangs sind meist zwei furchter·regende bud·dhis·tische Wächter·gott·heiten (

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) aufgestellt (s.a. Kap. „Ikono·graphie“: Torwächter). Die Größe des Tores spiegelt zumeist das Prestige eines Tempels wider. Große Tempel·tore verfügen in der Regel über ein Ober·geschoß, in dem Tempel·schätze unter·gebracht sein können.

Hondō — die Haupthalle

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

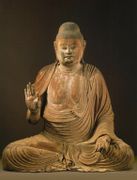

Die Haupthalle (

Haupthalle eines Tempels

Der Begriff „hondō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

oder

Haupthalle eines Tempels; Synonym von hondō

Der Begriff „kondō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) des Hōryū-ji soll aus dem Jahr 680(!) stammen, wurde aber im 8. Jahr·hundert erneuert und möglicher·weise modifiziert. In jedem Fall ist sie weit über tausend Jahre alt. Hier werden das Haupt·heiligtum des Tempels (

Hauptheiligtum eines Tempels

Der Begriff „honzon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), aber auch diverse andere Buddha-Statuen auf·bewahrt. Früher waren die honzon eines Tempels für Laien meist nicht frei zugänglich, sondern wurden nur zu bestimmten Anlässen gezeigt. Die Haupt·hallen der japanischen Tempel·bauten sind also nicht wie christliche Kirchen für allgemeine Gottes·dienste gedacht. Oft gibt es zusätzlich zur Haupthalle noch eine Predigthalle (

Predigt- oder Vortragshalle eines Tempels

Der Begriff „kōdō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), doch auch diese wird in erster Linie von den Mönchen benützt.

Honzon — das Hauptheiligtum

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

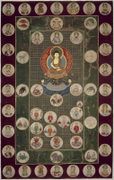

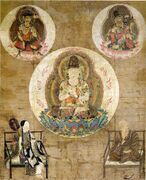

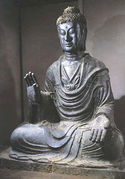

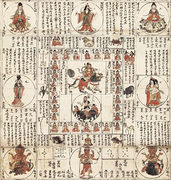

Das Hauptheiligtum des Hōryū-ji ist eine sogenannte

jap. Name des historischen Buddha, Shakyamuni

Der Begriff „Shaka Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Trinität mit Buddha Shakyamuni, dem historischen Buddha, in der Mitte, und seinen „Assistenten“

Bodhisattva Manjushri; Schüler des historischen Buddha

Der Begriff „Monju Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

und

Bodhisattva Samantabhadra; Begleiter des Shaka Nyorai

Der Begriff „Fugen Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Eine solche Dar·stellung von Buddhas in Dreier·gruppen ist in der gesamten bud·dhis·tischen Welt üblich. Tempel, in denen der historische Buddha das Haupt·heiligtum darstellt, sind allerdings nicht die Regel. Vor allem in späterer Zeit wird Buddha

„Der Weise des Shakya-Klans“, buddhistischer Name des historischen Buddha (Gautama Siddhartha) (jap. Shaka 釈迦 oder Shakamuni 釈迦牟尼)

Der Begriff „Shakyamuni“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

von Amida oder Dainichi überflügelt. In der Frühzeit des japanischen Bud·dhis·mus war außerdem der „Medizin-Buddha“,

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, sehr populär.

Tō — die Pagode

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

Viele größere Tempel besitzen eine Pagode. Zur Zeit der Gründung des Hōryū-ji galten Pagoden als die wichtigsten Tempel·bauten und waren Auf·be·wahrungs·ort des honzon. Pagoden leiten sich von den indi·schen Stupas ab. Stupas sind Grab·mäler des Buddha und be·herber·gen seine Reliquien. Auch viele japani·sche Tempel geben an, in ihren Pagoden Reliquien des Buddha auf·zu·bewahren. Archi·tekto·nisch hat sich das indische Stupa jedoch unter chinesi·schem Einfluss stark gewandelt und ist zu einem hoch auf·ragenden, weithin sichtbaren Turm geworden. Während jede kultu·relle Epoche in China neue Pagoden·stile ent·wickelte, gelten die japani·schen Pagoden als getreue Abbilder der ur·sprüng·lichen chinesi·schen Holz·bau·weise. In Japan gibt es prinzipiel zwei Stil·formen, nämlich 1) die mehr·stöckige Pagode (

mehrstöckige Pagode

Der Begriff „tajū-tō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), die meist mit drei oder fünf Stock·werken aus·ge·stattet ist, und 2) die so·ge·nannte „Viel·schatz Pagode“ (

einstöckiger Pagodentyp, wtl. „Vielschatzpagode“

Der Begriff „tahō-tō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) mit einem kreis·förmigen, bauchigen Grund·ge·schoß, das deutlicher an die indischen Vor·bilder erinnert, aber interessanter·weise archi·tektur·geschicht·lich jünger ist. Im Hōryū-ji gibt es u. a. eine fünf·stöckige Pagode (Abb. rechts), die zu den berühm·testen „National·schätzen“ Japans zählt.

Seitengebäude

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel.

Größere Tempelanlagen besitzen meist verschiedene Seiten·tempel oder ganze Seiten·anlagen, die anderen Buddhas oder

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

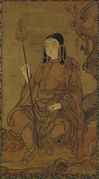

geweiht sind. Daneben können sich auch Shinto Schreine innerhalb einer bud·dhis·tischen Tempel·anlage befinden. Der Hōryu-ji verfügt neben dem hier vorgestellten Westlichen Tempelbezirk auch noch über einen Östlichen Tempel·bezirk, der wiederum einen inneren und einen äußeren Teil hat. Haupt·gebäude des Östlichen Bezirks ist die „Halle der Träume“ (

Der Begriff „Yumedono“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

), die

Bodhisattva Avalokiteshvara, wtl. „der den Klang der Welt erhört“; „Bodhisattva des Mitleids“; s.a. Kannon, Guanyin;

Der Begriff „Kannon Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geweiht ist. Diese Halle ist ein besonders schönes Beispiel für die in der Umgebung von Nara recht häufigen Kapellen mit sechs- oder acht·eckigem Grundriss.

Tempelglocke

Die meisten größeren Tempel besitzen auch eine Glocke aus Bronze, die an einem frei stehenden, über·dachten Gerüst aufgehängt ist. Die Bilder unten zeigen die größte Tempelglocke Japans im Tempel Chion-in in Kyoto, dem Haupt·tempel des Jōdo Buddhismus. Sie wiegt ca. 70 Tonnen und wird wie die meisten anderen Tempel·glocken auch mit einem hölzernen Schlegel von außen angeschlagen. Dieser Schlegel ist mit Seilen dergestalt am Glocken·haus befestigt, dass er sich nur in der Horizontalen hin und her bewegen lässt. Vorlage:Galerie1

Üblicherweise ist ein Erwachsener ohne weiteres in der Lage, eine Tempel·glocke an·zu·schlagen, im Fall der Glocke des Chion-in sind jedoch aufgrund ihrer Größe 17 Mönche dazu nötig. Auf dem Bild sieht man eine Übung für das Aus·läuten des Alten Jahres um Mitter·nacht am 31. Dezember. Das ist der wichtigste zeremonielle Einsatz einer Tempel·glocke. Sie ertönt dabei 108 Mal — einmal für jede der 108 Leidenschaften, die nach buddhistischer Auffassung auf dem Weg zur Erleuchtung zu überwinden sind. (Ähnlich wie beim Abzählen der Gebetskette

.)

Links

- Hōryū-ji, Oriental Architecture

- Prince Shotoku's Temple, Henry Smith (en.)

Eine sehr empfehlenswerte Einführung in die Geschichte und Kunstgeschichte des Hōryū-ji von Prof. Henry Smith (Columbia University).Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

- ^ Satelitenbild des Hōryū-ji, digitalisiert von Google Maps.

Nara-Zeit, 7. Jh. Google Maps, 2020. - ^ Dieses Tor (mon) wird als Mitteltor (chūmon) bezeichnet, weil es sich in der inneren Einfriedung des Tempels Hōryū-ji befindet. Es besitzt einen zweigeteilten Durchgang. Üblicherweise gibt es nur einen zentralen, bzw. drei Durchgänge. Nur im Hōryū-ji gibt es den Fall, dass ein Mittelpfosten quasi den natürlichen Zugang zum Tempel blockiert.

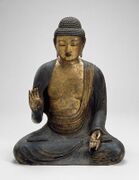

Nara-Zeit, 7. Jh. Bildquelle: Lonely Trip, über Internet Archive. - ^ Haupthalle (kondō) des Hōryū-ji

Nara-Zeit, 7. Jh. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Shaka-Trinität bestehend aus Shaka Nyorai, flankiert von den Bodhisattvas Yakuō und Yakujō, eine damals häufige Kombination. Hauptheiligtum (honzon) des Hōryū-ji. Die Figurengruppe stammt von Tori Busshi, dem gleichen Bildhauer koreanischer Herkunft, der zuvor auch den sog. Asuka daibutsu schuf. Auch stilistisch zeigen die Figuren noch einen starken Einfluss der damaligen buddhistischen Kunst Chinas und Koreas. An der Rückseite der Aureole ist eine Inschrift angebracht, die nicht nur den Bildhauer nennt, sondern auch den Anlass der Herstellung nennt: Sie wurde 622 in Auftrag gegeben, um damit für die Gesundung des Prinzregenten Shōtoku Taishi zu beten. Als der Prinzregent 622 dennoch starb, wurde die Statue umgewidmet und sollte ihm nun für eine Wiedergeburt im Reinen Land nützlich sein.

Ob Text und Aureole tatsächlich aus dem angegebenen Jahr (623) stammen oder eventuell erst einige Jahrzehnte später angefertigt wurden, ist unter Experten umstritten. Es besteht jedoch Konsens, dass es sich um den ältesten erzählenden Text der japanischen Literaturgeschichte handelt.

Werk von Tori Busshi (Kuratsukuri no Tori). Asuka-Zeit, 623. Bildquelle: unbekannt. - ^ Zentrales Bauwerk des östlichen Tempelbezirks des Hōryū-ji. Achteckiger Grundriss. Im Inneren befindet sich eine Statue des Kannon (Guze Kannon), die angeblich die Züge des Prinzen Shōtoku (574–622) trägt.

Nara-Zeit, 739. Wikimedia Commons, 663highland, 2010. - ^ Tempelglocke des Chion-in in Kyōto, die größte Tempelglocke Japans. Die Herstellung fällt in die erste Blüte-Zeit der Tokugawa-Dynastie. Ihr besonderes Ausmaß erklärt sich wohl aus der Tatsache, dass die Tokugawa selbst dem Jōdo Buddhismus angehörten und daher den Chion-in, den Haupttempel dieser Richtung, besonders hervorheben wollten.

Edo-Zeit, 1636. Wada Yoshio (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Mönche beim Anschlagen der Glocke des Chion-in. Sechzehn Mönche bewegen den über vier Meter langen Schlegel mit Seilen, einer sorgt für die Stabilität beim Anschlag. Die Aufnahme stammt von einer Übung für das Anschlagen der Glocke am letzten Tag des Jahres (ōmisoka).

Edo-Zeit, 1636. Sankei Foto, Maekawa Jun'ichirō, 27. 12. 2016.