Ikonographie/Waechtergoetter: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

==Die Vier Himmelskönige== | ==Die Vier Himmelskönige== | ||

| − | {{sidebox|bishamonten_hoshoin.jpg|w=140|top=-10|Bishamon-ten |rahmen_h=180}} | + | {{sidebox|sidepage =Ikonographie:Gluecksgoetter/Bishamonten| bishamonten_hoshoin.jpg|w=140|top=-10|Bishamon-ten |rahmen_h=180}} |

Die Gruppe der Vier Himmelskönige ({{glossar:shitennou}}) repräsentiert die Himmelsrichtungen und bietet sich daher als Schutz vor Geistern aus allen Richtungen an. Dieser Aspekt wird in vielen Skulpturen deutlich, wo die Shitennō auf zu·sammen·getreten Dämonen stehen. Anführer der Himmels·könige ist {{glossar:bishamonten}}, alias Tamon-ten („der Alles Hörende“), der Hüter des Nordens. Er wird auch un·ab·hängig von den anderen Königen als [[Ikonographie:Glücksgötter | Glücksgott]] verehrt. | Die Gruppe der Vier Himmelskönige ({{glossar:shitennou}}) repräsentiert die Himmelsrichtungen und bietet sich daher als Schutz vor Geistern aus allen Richtungen an. Dieser Aspekt wird in vielen Skulpturen deutlich, wo die Shitennō auf zu·sammen·getreten Dämonen stehen. Anführer der Himmels·könige ist {{glossar:bishamonten}}, alias Tamon-ten („der Alles Hörende“), der Hüter des Nordens. Er wird auch un·ab·hängig von den anderen Königen als [[Ikonographie:Glücksgötter | Glücksgott]] verehrt. | ||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

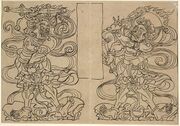

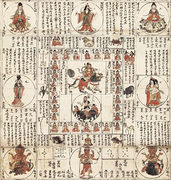

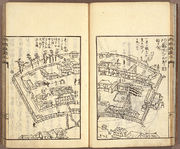

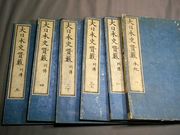

|Die Vier Himmelskönige in einem ikonographischen Handbuch | |Die Vier Himmelskönige in einem ikonographischen Handbuch | ||

}} | }} | ||

| − | Der Vergleich zwischen dem Handbuch für buddhistische Künstler und einem Set von tatsächlich ausgeführten Statuen zeigt, dass die grundsätzliche Erscheinungsform der Vier Könige — wie bei anderen Statuen auch — | + | Der Vergleich zwischen dem traditionellen Handbuch für buddhistische Künstler und einem Set von tatsächlich ausgeführten Statuen zeigt, dass die grundsätzliche Erscheinungsform der Vier Könige — wie bei anderen buddhistischen Statuen auch — schon lange weitgehend standardisiert ist. Allerdings sind hinsichtlich der Attribute Varianten möglich. Zōmoku-ten (links) kann beispielsweise auch Pinsel und Papierrolle in den Händen halten. Der wichtigste der vier, Bishamon-ten, verfügt auch hinsichtlich seiner Darstellung über die meisten Varianten (siehe dazu die Sidepage [[Ikonographie:Gluecksgoetter/Bishamonten|Bishamon-ten]]). |

===Die Zwölf Generäle=== | ===Die Zwölf Generäle=== | ||

Version vom 24. Januar 2013, 15:38 Uhr

Vorlage:Fledes religiöse Bauwerk in Japan, egal ob buddhistisch oder shinto·istisch, groß oder klein, bedarf zweier Wächter, die paar·weise links und rechts des Haupt·tores auf·ge·stellt sind. Sie halten böse Geister vom Heilig·tum fern und flößen den Gläubigen Respekt ein. Die Wächter bud·dhis·tischer Tempel gehören meist zur großen Gruppe der buddhistischen Devas, Schutz·götter mit indischem Ursprung (jap.

Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)

Der Begriff „tenbu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, oder

Der Begriff „-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

- -ten steht für „Himmel“, ist im Buddhismus aber ein Titel für einen Gott, bzw. ein Über·setzungs·wort für skt.

„Gottheit“, oberste Klasse indischer Götter (jap. -ten 天 oder tenbu 天部)

Der Begriff „deva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, „Gott“). Viele dieser Devas sind aus·ge·sprochen kriegerisch. Sie erinnern ihrem Aus·sehen nach an die

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, stehen aber hier·archisch tiefer (d.h. sie sind nicht ganz so erleuchtet und nicht ganz so mächtig). Auch treten sie zumeist in Zweier-, Vierer- oder noch größeren Gruppen auf. Diese Gruppen·ge·bunden·heit verleiht den Tenbu einen militärischen Charakter, was sie wiederum besonders als Wächterfiguren prädestiniert.

Torwächter (Niō)

Die Tempeltorwächter, denen man üblicherweise an den Eingängen großer Tempel be·gegnet, werden

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

genannt, was wörtlich „barm·herzige Könige“ bedeutet. Trotz dieses Namens schauen sie stets finster und furcht·ein·flößend drein. Die meisten Niō sind mit einem ein·zackigen

„Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)

Der Begriff „vajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

be·waffnet, der aussieht wie ein an beiden Enden an·ge·spitzter Spieß. Ein Vajra (jap.

skt. Vajra; „Diamant“, magische Waffe, Donnerkeil

Der Begriff „kongō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) ist eine Art magische Waffe. Von diesem Vajra leiten sich auch andere Be·zeich·nungen für die Tor·wächter ab, die besser zu ihrem Aus·sehen passen:

Der Begriff „kongō rikishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

,

Der Begriff „kongōshu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, Kongō-ten oder Kongō-shin. Alle diese Namen bedeuten in etwa „Vajra-Gottheit“ und weisen auf die Ver·wandt·schaft dieser Tor·wächter mit dem „Leib·wächter“ des Buddha,

„Vajrahand“, Vajraträger (jap. Kongōshu 金剛手)

Der Begriff „Vajrapani“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

hin.

A und HUM (agyō/ungyō)

Torwächter treten stets paarweise auf. In ihrer Darstellung gibt es immer einen kleinen, aber signifikanten Unter·schied: Einer hat den Mund geöffnet, der andere geschlossen. Der eine spricht nämlich gerade das Mantra „A“ aus, die erste Silbe des Sanskrit-Alphabets, der andere das Mantra „HUM“ (jap. un, bzw. n), die letzte Silbe. Zu·sammen ergeben die beiden

Der Begriff „mantra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

a[h]um ("alpha und omega"), Anfang und Ende, die Ge·samt·heit aller Dinge. Die beiden Niō werden daher auch als

Bez. für einen Typ von Wächtergottheit (niō) mit geöffnetem Mund; wtl. „A-Form“ (Figur, die ein „A“ ausspricht); Gegenstück von UN-gyō; im Fall von menschlichen Figuren zumeist mit einer aufbrausenden Geste (mudra) verbunden.

Der Begriff „A-gyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(A-Form) und

wtl. „HUM-Form“; Figur, die das Sanskritzeichen „HUM“, jap. un, ausspricht, und daher mit geschlossenem Mund dargestellt wird; Gegenstück von A-gyō (offener Mund); im Fall von menschlichen Figuren zumeist mit einer beruhigenden Geste (mudra) verbunden; s.a. niō

Der Begriff „UN-gyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(HUM-Form) bezeichnet.

Die Vier Himmelskönige

Die Gruppe der Vier Himmelskönige (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) repräsentiert die Himmelsrichtungen und bietet sich daher als Schutz vor Geistern aus allen Richtungen an. Dieser Aspekt wird in vielen Skulpturen deutlich, wo die Shitennō auf zu·sammen·getreten Dämonen stehen. Anführer der Himmels·könige ist

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, alias Tamon-ten („der Alles Hörende“), der Hüter des Nordens. Er wird auch un·ab·hängig von den anderen Königen als Glücksgott verehrt.

Die Bezeichnung „Himmelskönig“ wird wie der japanische Tenno aus·ge·sprochen, aber mit anderen Zeichen ge·schrieben. In ganz Japan gibt es Tempel, Shitennō-ji oder Tennō-ji, in denen sie als Gruppe ver·ehrt werden. Auch der erste staatliche Tempel Japans, der

buddh. Tempel im heutigen Ōsaka; zählt zusammen mit dem Asuka-dera zu den beiden ältesten Tempeln Japans (Gründung 593)

Der Begriff „Shitennō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Osaka (Gründung 593) war ihnen geweiht.

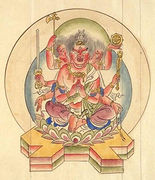

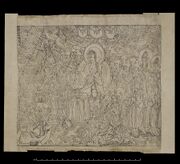

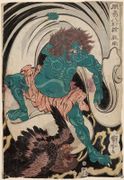

Obwohl die Vier Himmelskönige auf indische Devas zurückgehen, ist ihre ikono·graphische Dar·stel·lung stark von China geprägt. Sie tragen chinesische Rüstungen und ihr Gesicht hat die chinesische Symbol·farbe ihrer jeweiligen Richtung: Osten — grün, Süden — rot, Westen — weiß, Norden — schwarz. Vorlage:Galerie2

Der Vergleich zwischen dem traditionellen Handbuch für buddhistische Künstler und einem Set von tatsächlich ausgeführten Statuen zeigt, dass die grundsätzliche Erscheinungsform der Vier Könige — wie bei anderen buddhistischen Statuen auch — schon lange weitgehend standardisiert ist. Allerdings sind hinsichtlich der Attribute Varianten möglich. Zōmoku-ten (links) kann beispielsweise auch Pinsel und Papierrolle in den Händen halten. Der wichtigste der vier, Bishamon-ten, verfügt auch hinsichtlich seiner Darstellung über die meisten Varianten (siehe dazu die Sidepage Bishamon-ten).

Die Zwölf Generäle

Neben den Himmelskönigen gibt es noch eine andere kriegerische Tenbu-Truppe, die Zwölf Gött·lichen Generäle (

Die Zwölf Göttlichen Generäle

Der Begriff „Jūni Shinshō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) des

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Ähnlich wie die Vier Könige stehen auch die Zwölf Generäle mit kosmologischen und astrologischen Kategorien Verbindung. So wurde zum Beispiel jedem General eines der Zwölf Tierkreiszeichen zugeordnet. Auch in dieser Gruppe spielt Bishamon-ten die Rolle eines Anführers, allerdings unter einem weiteren seiner Beinamen, Kubira taishō.

Fūjin und Raijin

Statt der oben erwähnten Niō können auch der Windgott (

Windgott; auch Fū-ten; kann sowohl buddhistisch als auch shintōistisch verehrt werden

Der Begriff „Fūjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) und der Donnergott (

Donnergott; auch Rai-ten

Der Begriff „Raijin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) am Ein·gang eines Tempels Wache stehen. Fūjin und Raijin werden auch als Fū-ten und Rai-ten be·zeich·net, was sie als Ab·kömmlinge der indischen Devas (tenbu) auszeichnet. Sie sind eng mit der Ver·ehrung des

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

verbunden. Als Wächter·ge·stalten findet man sie z.B. im Ein·gangs·tor des

bekannter Tempel in Tōkyō; auch: Asakusa-dera

Der Begriff „Sensō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, des Kannon-Tempels in Asakusa, Tokyo, das daher auch

, Donner-Tor, ge·nannt wird. Auch in der Halle der tausend Tausend·armigen Kannon-Statuen in Kyoto (

33 Klafter Halle; Kannon-Tempelhalle in Kyōto; offizieller buddhistischer Tempelname: Rengeō-in

Der Begriff „Sanjūsangen-dō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

) sind zwei sehr schöne Bei·spiele dieser beiden Götter zu finden. Das berühmteste Wind-Donner·gott Paar ist aber auf einem Wand·schirm des

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-zeitlichen Künstlers Ogata Kōrin (1658–1716) abgebildet. Hier sind die beiden Götter erstmals als Hauptpersonen dargestellt. Vorlage:Galerie1

Weitere Tenbu-Gottheiten

Eine Sonderstellung unter den Deva-Gottheiten nimmt

skt. Yama; König oder Richter der Unterwelt; auch Enra; meist als Enma-ten oder Enma-ō angesprochen

Der Begriff „Enma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(skt.

Gottheit der Unterwelt und des Todes (jap. Enma 閻魔)

Der Begriff „Yama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), der Oberste Richter der Unter·welt ein. Er be·herrscht einen dem chinesischen Be·amten·staat nach·empfundenen Gerichts·hof, der nach dem Ableben eines Menschen über dessen nächste Wieder·geburt entscheidet. Auf ihn wird im Kapitel „Mythen“, Jenseits·vorstellungen genauer eingegangen.

Daneben umfasst die Kategorie der Devas eine ganze Reihe weiblicher Gott·heiten, bei·spiels·weise

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Sie wirken auf modernen Statuen meist mild und betont weiblich, im japanischen Mittel·alter konnten aber auch sie — ähnlich wie ihre Vor·gänger·innen im indischen Buddhismus — höchst un·heim·liche und martialische Erscheinungsformen annehmen.

Viele Deva-Gottheiten bekamen innerhalb des japanischen Pantheons eine Be·deutung zu·ge·sprochen, die weit über ihre Rolle im bud·dhis·tischen Kanon hin·aus·geht. Sie erfuhren Einzel·kulte, bekamen eigene Tempel und wurden schließ·lich soweit an die ein·heimischen Götter (

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) an·ge·glichen, dass sie heute auch in Shinto Schreinen ver·ehrt werden. Diesem Phänomen ist die folgende Seite der Glücksgötter gewidmet.

- ^ Vajra unterscheidet man nach der Anzahl der Zinken. Es gibt einzinkige (tokkosho), dreizinkige (sankosho) und fünfzackige (gokosho). Die hier abgebildeten Vajras gehören zu den Schätzen des Tempelbergs Kōya-san und zählen zu den ältesten Exemplaren in Japan.

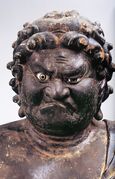

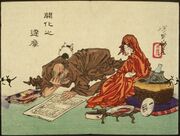

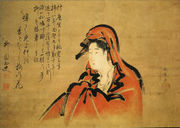

Heian-Zeit, 12. Jh. Kūkai mandara: Kōbō Daishi to Kōya-san (Katalog), Reihōkan 2006, S. 54-55, Abb. 17. - ^ Bishamon-ten mit vergleichsweise martialischem Gesichtsausdruck. Das Werk soll im Dunstkreis von Exkaiser Go-Shirakawa, einer Schlüsselfigur des Genpei-Kriegs (1180–1185), entstanden sein sein.

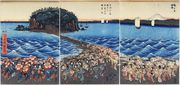

Heian-Zeit, 12. Jh. Saichō to tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2005 (Ausstellungskatalog), Abb. 215. - ^ Die Vier Himmelskönige (von rechts nach links: Osten= Jikoku-ten , Süden= Zōjō-ten, Westen= Kōmoku-ten, Norden= Tamon-ten) in einem ikonographischen Handbuch namens Zuzōshō (auch Jikkan-shō oder Ejū-shō). Das vorliegende Werk ist eine Kopie aus der Kamakura-Zeit, das Original stammt dem Jahr 1139 und gilt als eines der frühesten Standardwerke der buddhistischen Ikonographie Japans. Andere Kopien (Kamakura-Zeit, Edo-Zeit) zeigen, dass die Darstellungen der Figuren weitgehend gleich geblieben sind.

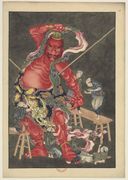

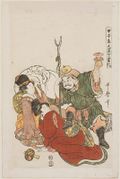

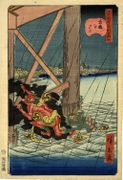

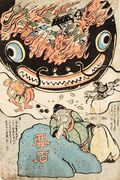

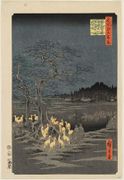

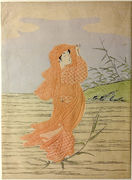

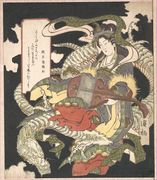

Kamakura-Zeit, 13. Jh. Metropolitan Museum, New York. - ^ Abbildung des Donnergottes (Raijin). Nach einer Vorlage von Sōtatsu (um 1600).

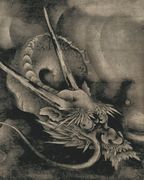

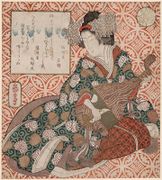

Werk von Ogata Kōrin (1658–1716). Edo-Zeit. Wikimedia Commons. - ^ Abbildung des Windgottes (Fūjin). Nach einer Vorlage von Sōtatsu (um 1600).

Werk von Ogata Kōrin (1658–1716). Edo-Zeit. Wikimedia Commons.