Essays/Vajrapani: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 11: | Zeile 11: | ||

Definition nach [http://www.himalayanart.org/pages/glossary.cfm#V Himalayan Art] [2010/8] <div class="bildtext">[[Image:vajra.gif]]<br /> Tibetischer Vajra (tib. ''dorje'', jap. ''kongō'') </div> | Definition nach [http://www.himalayanart.org/pages/glossary.cfm#V Himalayan Art] [2010/8] <div class="bildtext">[[Image:vajra.gif]]<br /> Tibetischer Vajra (tib. ''dorje'', jap. ''kongō'') </div> | ||

}} | }} | ||

| − | Vajrapani (skt. „der den Vajra in der Hand hält“) spielt im esoterischen Buddhismus Tibets eine zentrale Rolle. Er zählt hier zusammen mit Avalokitshvara (jap. {{glossar:Kannon|Kannon}}) und Manjushri (jap. {{Glossar:Miroku}}) zu den drei wichtigsten Bodhisattvas und gilt als mächtigster Beschützer des | + | Vajrapani (skt. „der den Vajra in der Hand hält“) spielt im esoterischen Buddhismus Tibets eine zentrale Rolle. Er zählt hier zusammen mit Avalokitshvara (jap. {{glossar:Kannon|Kannon}}) und Manjushri (jap. {{Glossar:Miroku}}) zu den drei wichtigsten Bodhisattvas und gilt als mächtigster Beschützer des Bud·dhis·mus. In dieser Funktion nimmt er zumeist die Gestalt eines zornigen Dämonen an, in der auch andere Schutz·gott·heiten, z.B. [[Ikonographie:Glücksgötter/Daikoku | Mahakala]] auftreten können. Diese Dämonen·gestalten besitzen Raub·tier·zähne und ein drittes Auge, zu ihrem Schmuck gehören Toten·schädel und ein Lenden·schurz aus Tiger·fell, sie tanzen eine Art Sieges·tanz auf den Leichen ihrer getöteten Gegner. Ähnlich wie die friedfertigen Bodhisattvas unter·scheiden sie sich unter einander haupt·säch·lich durch die Attribute, die sie in der Hand halten, oder durch bestimmte Be·we·gungen und Gesten. Der Vajra ist Vajrapanis typischstes Attribut, dem er auch seinen Namen verdankt. Ein Vajra (manchmal auch als „Diamant“ oder „Donnerkeil“ übersetzt) dient im esoterischen Buddhismus als wichtiger Ritual·gegen·stand und gilt zugleich als magische Waffe. |

| − | Wenn man die dämonischen Schutzgottheiten des tibetischen Buddhismus zum ersten Mal betrachtet, drängt sich | + | Wenn man die dämonischen Schutzgottheiten des tibetischen Buddhismus zum ersten Mal betrachtet, drängt sich un·will·kürlich die Frage auf, wie diese Ikono·graphie mit dem fried·vollen Bild der üblichen Buddha- und Bodhisattva-Statuen in Ein·klang zu bringen ist. Man stößt in diesem Zu·sammen·hang recht bald auf Erklärungen, die in derartigen Dar·stel·lungen einen metaphysischen Kampf gegen Ver·blendung und weltliche Begierden sehen und meist genau erläutern, wie etwa die Krone mit den fünf Toten·schädeln den Sieg über die „fünf Gifte“ (sk. ''klesha''<nowiki>: Falsch·heit, Stolz, Begierde, Eifersucht und Hass) symbolisiert. Warum aber nimmt dabei die Dar·stellung der Gewalt, bzw. der Be·strafung größeren Raum ein als die Darstellung der Belohnung? Und wieso tritt diese Art der Dar·stellung im Buddhismus offenbar erst relativ spät und zumeist im Zu·sammen·hang mit esoterischen Richtungen auf? Mit den folgenden Beispielen aus der Ikonographie des „Vajra-Trägers“ soll eine An·näherung an diese Fragen versucht werden. </nowiki> |

==Herkunft und früheste Ikonographie== | ==Herkunft und früheste Ikonographie== | ||

| − | Eine häufig zitierte Theorie besagt, dass Vajrapani sich ursprünglich aus dem vedischen Gewitter- und | + | Eine häufig zitierte Theorie besagt, dass Vajrapani sich ursprünglich aus dem vedischen Gewitter- und Kriegs·gott Indra ent·wickelt hat, der eben·falls ein Vajra als Emblem besitzt, und den Namen Vajrapani zu seinen Beinamen zählt. Der Vajra, den Indra in der Hand hält, ist übrigens zugleich Waffe und königliches Zepter und wird überdies als „Donnerstab“ gedeutet, wie ihn auch Zeus oder Thor besitzen. |

| − | Andererseits existieren frühe | + | Andererseits existieren frühe Dar·stel·lungen aus Gandhara (1. bis 3. Jh. im heutigen Pakistan), die Vajrapani im graeco-buddhistischen Stil darstellen. Er tritt hier als Gestalt im Gefolge des Buddha in Erscheinung, die man vielleicht als eine Art Leibwächter bezeichnen könnte. Auffallend ist dabei die starke Ver·wandt·schaft mit dem griechischen Helden Herakles. Der Vajra in seiner Hand ähnelt einem Knüppel oder Knochen. |

<div class="largebox"> | <div class="largebox"> | ||

{{Galerie2|span=4|thumbspace=150|bilder= {{Dia2| | {{Galerie2|span=4|thumbspace=150|bilder= {{Dia2| | ||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

==Vom friedlichen Bodhisattva zum zornigen Dämon== | ==Vom friedlichen Bodhisattva zum zornigen Dämon== | ||

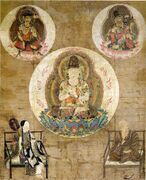

| − | Tatsächlich kann Vajrapani aber auch in friedvoller Gestalt als typischer androgyner Bodhisattva mit mildem Lächeln und | + | Tatsächlich kann Vajrapani aber auch in friedvoller Gestalt als typischer androgyner Bodhisattva mit mildem Lächeln und ent·spannten Zügen auftreten. Dar·stel·lungen dieser Art dürften v.a. im Indien des siebenten und achten Jahr·hunderts häufig gewesen sein, tauchen ver·einzelt aber auch später noch in Tibet auf. Die einzige Ge·mein·sam·keit dieser ikono·graphischen Form mit dem zornigen Vajrapani ist der Vajra in seiner Hand. |

<div class="largebox"> | <div class="largebox"> | ||

| Zeile 43: | Zeile 43: | ||

}}</div> | }}</div> | ||

| − | Die besondere Herausarbeitung des zornvoll-dämonischen Vajrapani mit seiner | + | Die besondere Herausarbeitung des zornvoll-dämonischen Vajrapani mit seiner be·droh·lichen Mimik und dem charakteristischen Tanz auf den Leichen seiner Feinde scheint aber erst mit dem Aufkommen des Tantrismus oder esoterischen Bud·dhis·mus zu erfolgen. In einer 2002 erschienenen Studie bringt der Indologe Ronald Davidson das Auf·kommen des esoterischen Buddhismus v.a. mit 2 Faktoren in Ver·bindung: 1) der zu·nehmenden Militarisierung Indiens im frühen indischen Mittel·alter (6.–8. Jh) und 2) den damit ein·her·gehen·den Sieges·zug des Shivaismus, also jener Richtung des „Hinduismus“, die Shiva als obersten Welten·herrscher ansieht. In einer politisch höchst wechsel·vollen Zeit mit zahlreichen militärischen Aus·ein·ander·setzungen gelang es dieser Glaubens·richtung, Shiva mit neuen, für die Kriegs·herren attraktiven kriegerischen Aspekten auszustatten. Der Buddhismus sah sich nach Ansicht Davidsons gezwungen, gegen die Konkurrenz der Shiva Anhänger ebenfalls neue Gott·heiten ins Spiel zu bringen, die die Lehre des Buddha wehrhaft verteidigten. |

<div class="largeboc bildbox bildtext">[[Image:vajrapani_kashmir_8cent_cle.jpg]] [[Image:trailokavijaya.jpg]]<div>Verdeutlichung der kriegerischen Aspekte Vajrapanis. <br /> Li: Bronzestautue aus Kashmir, 8. Jh. [http://www.clevelandart.org/index.html Cleveland Museum of Art]. [2010/8] <br /> Re: Trailokyavijaya (ein Beinamen Vajrapanis), <br /> Nalanda, Indien, 7. Jh. Quelle: [http://huntington.wmc.ohio-state.edu/public/index.cfm?fuseaction=showThisDetail&ObjectID=4297&detail=small Huntington Archive] [2010/8] </div></div> | <div class="largeboc bildbox bildtext">[[Image:vajrapani_kashmir_8cent_cle.jpg]] [[Image:trailokavijaya.jpg]]<div>Verdeutlichung der kriegerischen Aspekte Vajrapanis. <br /> Li: Bronzestautue aus Kashmir, 8. Jh. [http://www.clevelandart.org/index.html Cleveland Museum of Art]. [2010/8] <br /> Re: Trailokyavijaya (ein Beinamen Vajrapanis), <br /> Nalanda, Indien, 7. Jh. Quelle: [http://huntington.wmc.ohio-state.edu/public/index.cfm?fuseaction=showThisDetail&ObjectID=4297&detail=small Huntington Archive] [2010/8] </div></div> | ||

| Zeile 53: | Zeile 53: | ||

|quelle=Auszug aus Mark Elmore, ''The Roots of a Warrior: The Early History(s) of Vajrapani'' (http://www.uweb.ucsb.edu/~elmorem/vajrapani/, inaktiv) | |quelle=Auszug aus Mark Elmore, ''The Roots of a Warrior: The Early History(s) of Vajrapani'' (http://www.uweb.ucsb.edu/~elmorem/vajrapani/, inaktiv) | ||

|text= | |text= | ||

| − | ... Then Vajrapani raised his Vajra away from his heart and waving it, he surveyed the whole circle of the | + | ... Then Vajrapani raised his Vajra away from his heart and waving it, he surveyed the whole circle of the three·fold world to its limits. He spoke: "Come my friends, to the teachings of the Tathagatas. Obey my command!" ... Then Maheshvara, the lord of the whole three·fold world in this worldly sphere, proud of his over·lord·ship of the whole three·fold world, appeared very wrathful and said: |

"Listen you Yaksha, I am Ishvara, Lord of the threefold world, creator, destroyer, Lord of all Spirits, God of Gods, Mighty God. So how should I carry out the order of a yaksha" ...<br /> "Listen, you evil being, quickly enter the Mandala and hold my pledge." ... | "Listen you Yaksha, I am Ishvara, Lord of the threefold world, creator, destroyer, Lord of all Spirits, God of Gods, Mighty God. So how should I carry out the order of a yaksha" ...<br /> "Listen, you evil being, quickly enter the Mandala and hold my pledge." ... | ||

| − | Then Maheshvara by the power of his overlordship of the threefold world and of his own | + | Then Maheshvara by the power of his overlordship of the threefold world and of his own know·ledge, together with his whole company, mani·fested a fearful and wrathful and greatly terri·fying form ... Then Vajrapani, waving his Vajra and laughing, said: |

"Approach you eater of corpses and human flesh, you who use the ashes of the funeral pyres as your food, as your couch, as your clothing, obey my command!" ... | "Approach you eater of corpses and human flesh, you who use the ashes of the funeral pyres as your food, as your couch, as your clothing, obey my command!" ... | ||

| Zeile 64: | Zeile 64: | ||

}} | }} | ||

}} | }} | ||

| − | Vajrapani ist für diese Entwicklung symptomatisch: Nach einer tantristischen Legende bekommt er seinen Namen, „Vajra-Träger“, nachdem ihm Buddha Vairocana (jp. {{Glossar:Dainichinyorai | Dainichi}}) ein Vajra-Zepter | + | Vajrapani ist für diese Entwicklung symptomatisch: Nach einer tantristischen Legende bekommt er seinen Namen, „Vajra-Träger“, nachdem ihm Buddha Vairocana (jp. {{Glossar:Dainichinyorai | Dainichi}}) ein Vajra-Zepter über·reicht hat und ihn zu einem Feld·herrn (Yaksha) der bud·dhis·tischen Lehre befördert. Als solcher über·nimmt es Vajrapani, Shiva (Maheshvara, Ishvara, jap. Daijizai-ten) zu unter·werfen. Es gelingt ihm, Shiva zu besiegen und sein Gefolge zu „bekehren“, doch Shiva selbst wider·setzt sich hart·näckig der Lehre des Buddha und muss daher von Vajrapani ge·tötet werden. Er erlangt schließ·lich als Bhameshvara-nirgosa (der tonlose Herr der Asche) eine Wiedergeburt als Buddha (Davidson 2002: 147–151). |

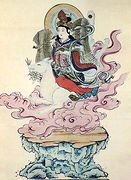

| − | In der späteren Entwickung des esoterischen Buddhismus in Tibet steigt Vajrapani neben Avalokiteshvara ({{Glossar:Kannon}}) und {{Glossar:Monju | Manjushri}} zu den drei wichtigsten Bodhisattvas auf. Sie stehen gemeinsam für das | + | In der späteren Entwickung des esoterischen Buddhismus in Tibet steigt Vajrapani neben Avalokiteshvara ({{Glossar:Kannon}}) und {{Glossar:Monju | Manjushri}} zu den drei wichtigsten Bodhisattvas auf. Sie stehen gemeinsam für das Mit·gefühl (Avalokiteshvara), die Weisheit (Manjushri) und die Macht (Vajrapani) aller Buddhas der Ver·gangen·heit, Gegenwart und Zukunft. Obwohl alle drei Bodhisattvas sowohl über zorn·volle als auch über friedvolle Erscheinungs·formen verfügen, werden Avalokiteshvara und Manjushri über·wiegend friedlich, Vajrapani dagegen vorwiegend zorn·voll dargestellt. Dies dürfte wohl mit der erwähnten Legende der Unter·werfung Shivas zu tun haben. Verschiedene tantristische Texte variierten offenbar sowohl die Legenden als auch die Namen von Shivas Bezwingern, sodass letztlich eine Reihe ähnlicher Beschützerfiguren (Mahakala, etc.) entstand. Es finden sich sogar weibliche Be·schützer·gott·heiten, die beispielsweise als bekehrte Dämoninnen ({{Glossar:Dakini}}, Vajrayogini) gedeutet werden. Die ur·sprüng·lichen Modelle für all diese Figuren stellen aber jeweils die von ihnen bekämpften Feinde des Bud·dhis·mus (in erster Linie Shiva) dar. Die Attribute (Waffen, etc.) dieser Feinde werden in den Buddhismus aufgenommen und auf die siegreichen buddhistischen Gestalten übertragen. |

==Vajrapani in Japan== | ==Vajrapani in Japan== | ||

| − | In Japan ist die Figur des Vajrapani (jap. {{Glossar:Kongoushu}}, bzw. Gosanze Myōō) weniger prominent als im tibetischen | + | In Japan ist die Figur des Vajrapani (jap. {{Glossar:Kongoushu}}, bzw. Gosanze Myōō) weniger prominent als im tibetischen Bud·dhis·mus. Als Kongōshu (bzw. {{Glossar:Kongourikishi}}, mit einzackigem Vajra) ist er als buddhistischer [[Ikonographie:Wächtergötter | Torwächter]] anzutreffen, als Gōsanze Myōō („Mantra-König, der die Drei Welten bezwingt“, sk. Trailokyavijaya) steht er hier·archisch klar unter {{Glossar:Fudoumyouou}} (skt. Acala). Im tibetischen Buddhismus ist das Ver·hältnis zwischen diesen Figuren genau umgekehrt. |

{|class="bildbox bildtext" | {|class="bildbox bildtext" | ||

|[[Image:vajrapani_kamakura.jpg]] | |[[Image:vajrapani_kamakura.jpg]] | ||

| Zeile 79: | Zeile 79: | ||

|} | |} | ||

| − | Die verschiedenen Bewertungen von Vajrapani und Fudō deuten darauf hin, dass es in den | + | Die verschiedenen Bewertungen von Vajrapani und Fudō deuten darauf hin, dass es in den unter·schied·lichen regionalen Traditionen des esoterischen Buddhismus ver·schiedene Ansichten darüber gab, welcher krieger·ischen Gestalt der Vorzug zu geben sei, dass diese Gestalten aber im Kern auf einen ikonographischen Typus zurück·zu·führen sind. Dieser Typus wurde offenbar besonders in kriegerischen Zeiten benötigt, wenn auch bud·dhis·tische Mönche gezwungen waren, Besitz oder Leben mit der Waffe zu ver·tei·digen, bzw. aktiv in militärische Aus·ein·ander·setzungen ein·schritten. Auch Japan erlebte der esoterische Buddhismus seine Blüte im Mittelalter, als das Land politisch zersplittert und von Bürger·kriegen gezeichnet war. Dass in zahlreichen Regionen der buddhistischen Welt ein ausgeprägter Gewalt·aspekt in die Ikono·graphie des Buddhismus Eingang fand, scheint somit mit der Erfahrung tat·säch·licher kriegerischer Gewalt in Beziehung zu stehen. |

{{Linkbox|ue=Weiterführende Informationen|text= | {{Linkbox|ue=Weiterführende Informationen|text= | ||

{{Literatur:Davidson_2002}} | {{Literatur:Davidson_2002}} | ||

Version vom 23. September 2010, 13:30 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Essays/Vajrapani.

Vajrapani Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

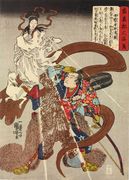

In seiner rechten Hand ein Vajra, um seine Schultern ein Löwenfell.

Krone mit fünf Totenschädeln, drei Augen.

Quelle: Himalayan Art [2010/8]

Was ist ein Vajra?

- In den Veden das Zepter Indras in Form eines Donnerkeils.

- In der puranischen (hinduistischen) Literatur eine Waffe aus den Knochen eines Heilers (rishi).

- Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus, des Vajrayana (Fahrzeug des Vajra). Meist aus Metall mit fünf oder neun (in Japan auch ein oder drei) einwärts gebogenen Zacken an beiden Enden.

Vajrapani (skt. „der den Vajra in der Hand hält“) spielt im esoterischen Buddhismus Tibets eine zentrale Rolle. Er zählt hier zusammen mit Avalokitshvara (jap.

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) und Manjushri (jap.

Bodhisattva Maitreya, „Buddha der Zukunft“

Der Begriff „Miroku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) zu den drei wichtigsten Bodhisattvas und gilt als mächtigster Beschützer des Bud·dhis·mus. In dieser Funktion nimmt er zumeist die Gestalt eines zornigen Dämonen an, in der auch andere Schutz·gott·heiten, z.B. Mahakala auftreten können. Diese Dämonen·gestalten besitzen Raub·tier·zähne und ein drittes Auge, zu ihrem Schmuck gehören Toten·schädel und ein Lenden·schurz aus Tiger·fell, sie tanzen eine Art Sieges·tanz auf den Leichen ihrer getöteten Gegner. Ähnlich wie die friedfertigen Bodhisattvas unter·scheiden sie sich unter einander haupt·säch·lich durch die Attribute, die sie in der Hand halten, oder durch bestimmte Be·we·gungen und Gesten. Der Vajra ist Vajrapanis typischstes Attribut, dem er auch seinen Namen verdankt. Ein Vajra (manchmal auch als „Diamant“ oder „Donnerkeil“ übersetzt) dient im esoterischen Buddhismus als wichtiger Ritual·gegen·stand und gilt zugleich als magische Waffe.

Wenn man die dämonischen Schutzgottheiten des tibetischen Buddhismus zum ersten Mal betrachtet, drängt sich un·will·kürlich die Frage auf, wie diese Ikono·graphie mit dem fried·vollen Bild der üblichen Buddha- und Bodhisattva-Statuen in Ein·klang zu bringen ist. Man stößt in diesem Zu·sammen·hang recht bald auf Erklärungen, die in derartigen Dar·stel·lungen einen metaphysischen Kampf gegen Ver·blendung und weltliche Begierden sehen und meist genau erläutern, wie etwa die Krone mit den fünf Toten·schädeln den Sieg über die „fünf Gifte“ (sk. klesha: Falsch·heit, Stolz, Begierde, Eifersucht und Hass) symbolisiert. Warum aber nimmt dabei die Dar·stellung der Gewalt, bzw. der Be·strafung größeren Raum ein als die Darstellung der Belohnung? Und wieso tritt diese Art der Dar·stellung im Buddhismus offenbar erst relativ spät und zumeist im Zu·sammen·hang mit esoterischen Richtungen auf? Mit den folgenden Beispielen aus der Ikonographie des „Vajra-Trägers“ soll eine An·näherung an diese Fragen versucht werden.

Herkunft und früheste Ikonographie

Eine häufig zitierte Theorie besagt, dass Vajrapani sich ursprünglich aus dem vedischen Gewitter- und Kriegs·gott Indra ent·wickelt hat, der eben·falls ein Vajra als Emblem besitzt, und den Namen Vajrapani zu seinen Beinamen zählt. Der Vajra, den Indra in der Hand hält, ist übrigens zugleich Waffe und königliches Zepter und wird überdies als „Donnerstab“ gedeutet, wie ihn auch Zeus oder Thor besitzen.

Andererseits existieren frühe Dar·stel·lungen aus Gandhara (1. bis 3. Jh. im heutigen Pakistan), die Vajrapani im graeco-buddhistischen Stil darstellen. Er tritt hier als Gestalt im Gefolge des Buddha in Erscheinung, die man vielleicht als eine Art Leibwächter bezeichnen könnte. Auffallend ist dabei die starke Ver·wandt·schaft mit dem griechischen Helden Herakles. Der Vajra in seiner Hand ähnelt einem Knüppel oder Knochen.

Die kriegerischen Figuren Herakles und Indra könnten also beide für die vielen gewaltätigen Aspekte in der späteren Ausgestaltung des Vajrapani verantwortlich sein.

Vom friedlichen Bodhisattva zum zornigen Dämon

Tatsächlich kann Vajrapani aber auch in friedvoller Gestalt als typischer androgyner Bodhisattva mit mildem Lächeln und ent·spannten Zügen auftreten. Dar·stel·lungen dieser Art dürften v.a. im Indien des siebenten und achten Jahr·hunderts häufig gewesen sein, tauchen ver·einzelt aber auch später noch in Tibet auf. Die einzige Ge·mein·sam·keit dieser ikono·graphischen Form mit dem zornigen Vajrapani ist der Vajra in seiner Hand.

Die besondere Herausarbeitung des zornvoll-dämonischen Vajrapani mit seiner be·droh·lichen Mimik und dem charakteristischen Tanz auf den Leichen seiner Feinde scheint aber erst mit dem Aufkommen des Tantrismus oder esoterischen Bud·dhis·mus zu erfolgen. In einer 2002 erschienenen Studie bringt der Indologe Ronald Davidson das Auf·kommen des esoterischen Buddhismus v.a. mit 2 Faktoren in Ver·bindung: 1) der zu·nehmenden Militarisierung Indiens im frühen indischen Mittel·alter (6.–8. Jh) und 2) den damit ein·her·gehen·den Sieges·zug des Shivaismus, also jener Richtung des „Hinduismus“, die Shiva als obersten Welten·herrscher ansieht. In einer politisch höchst wechsel·vollen Zeit mit zahlreichen militärischen Aus·ein·ander·setzungen gelang es dieser Glaubens·richtung, Shiva mit neuen, für die Kriegs·herren attraktiven kriegerischen Aspekten auszustatten. Der Buddhismus sah sich nach Ansicht Davidsons gezwungen, gegen die Konkurrenz der Shiva Anhänger ebenfalls neue Gott·heiten ins Spiel zu bringen, die die Lehre des Buddha wehrhaft verteidigten.

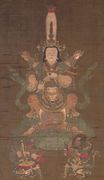

Li: Bronzestautue aus Kashmir, 8. Jh. Cleveland Museum of Art. [2010/8]

Re: Trailokyavijaya (ein Beinamen Vajrapanis),

Nalanda, Indien, 7. Jh. Quelle: Huntington Archive [2010/8]

Die Unterwerfung Shivas (Maheshvara) durch Vajrapani

Vajrapanis Sieg über Shiva

... Then Vajrapani raised his Vajra away from his heart and waving it, he surveyed the whole circle of the three·fold world to its limits. He spoke: "Come my friends, to the teachings of the Tathagatas. Obey my command!" ... Then Maheshvara, the lord of the whole three·fold world in this worldly sphere, proud of his over·lord·ship of the whole three·fold world, appeared very wrathful and said:

"Listen you Yaksha, I am Ishvara, Lord of the threefold world, creator, destroyer, Lord of all Spirits, God of Gods, Mighty God. So how should I carry out the order of a yaksha" ...

"Listen, you evil being, quickly enter the Mandala and hold my pledge." ...

Then Maheshvara by the power of his overlordship of the threefold world and of his own know·ledge, together with his whole company, mani·fested a fearful and wrathful and greatly terri·fying form ... Then Vajrapani, waving his Vajra and laughing, said:

"Approach you eater of corpses and human flesh, you who use the ashes of the funeral pyres as your food, as your couch, as your clothing, obey my command!" ...

Then Vajrapani pronounced his own Vajra syllable: Hum! As soon as he pronounced this, all the great gods who belong to the threefold world, fell down on their faces, emitting miserable cries, and they went to Vajrapani for protection. The Great God himself remained motionless on the ground, quite dead ...

Auszug aus Mark Elmore, The Roots of a Warrior: The Early History(s) of Vajrapani (http://www.uweb.ucsb.edu/~elmorem/vajrapani/, inaktiv)

Vajrapani ist für diese Entwicklung symptomatisch: Nach einer tantristischen Legende bekommt er seinen Namen, „Vajra-Träger“, nachdem ihm Buddha Vairocana (jp.

Buddha Vairocana, der „kosmische Buddha“; wtl. „Großes Licht“ oder „Große Sonne“

Der Begriff „Dainichi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) ein Vajra-Zepter über·reicht hat und ihn zu einem Feld·herrn (Yaksha) der bud·dhis·tischen Lehre befördert. Als solcher über·nimmt es Vajrapani, Shiva (Maheshvara, Ishvara, jap. Daijizai-ten) zu unter·werfen. Es gelingt ihm, Shiva zu besiegen und sein Gefolge zu „bekehren“, doch Shiva selbst wider·setzt sich hart·näckig der Lehre des Buddha und muss daher von Vajrapani ge·tötet werden. Er erlangt schließ·lich als Bhameshvara-nirgosa (der tonlose Herr der Asche) eine Wiedergeburt als Buddha (Davidson 2002: 147–151).

In der späteren Entwickung des esoterischen Buddhismus in Tibet steigt Vajrapani neben Avalokiteshvara (

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) und

Manjushri, Bodhisattva der Weisheit

Der Begriff „Monju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

zu den drei wichtigsten Bodhisattvas auf. Sie stehen gemeinsam für das Mit·gefühl (Avalokiteshvara), die Weisheit (Manjushri) und die Macht (Vajrapani) aller Buddhas der Ver·gangen·heit, Gegenwart und Zukunft. Obwohl alle drei Bodhisattvas sowohl über zorn·volle als auch über friedvolle Erscheinungs·formen verfügen, werden Avalokiteshvara und Manjushri über·wiegend friedlich, Vajrapani dagegen vorwiegend zorn·voll dargestellt. Dies dürfte wohl mit der erwähnten Legende der Unter·werfung Shivas zu tun haben. Verschiedene tantristische Texte variierten offenbar sowohl die Legenden als auch die Namen von Shivas Bezwingern, sodass letztlich eine Reihe ähnlicher Beschützerfiguren (Mahakala, etc.) entstand. Es finden sich sogar weibliche Be·schützer·gott·heiten, die beispielsweise als bekehrte Dämoninnen (

weibl. buddhist. Schutzgottheit, identifiziert mit Inari; skt. Dākinī; auch: menschenfressende Dämonin

Der Begriff „Dakini“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, Vajrayogini) gedeutet werden. Die ur·sprüng·lichen Modelle für all diese Figuren stellen aber jeweils die von ihnen bekämpften Feinde des Bud·dhis·mus (in erster Linie Shiva) dar. Die Attribute (Waffen, etc.) dieser Feinde werden in den Buddhismus aufgenommen und auf die siegreichen buddhistischen Gestalten übertragen.

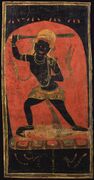

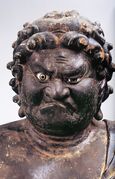

Vajrapani in Japan

In Japan ist die Figur des Vajrapani (jap.

Der Begriff „kongōshu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, bzw. Gosanze Myōō) weniger prominent als im tibetischen Bud·dhis·mus. Als Kongōshu (bzw.

Der Begriff „kongō rikishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, mit einzackigem Vajra) ist er als buddhistischer Torwächter anzutreffen, als Gōsanze Myōō („Mantra-König, der die Drei Welten bezwingt“, sk. Trailokyavijaya) steht er hier·archisch klar unter

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(skt. Acala). Im tibetischen Buddhismus ist das Ver·hältnis zwischen diesen Figuren genau umgekehrt.

|

|

| Japanischer Vajra-Träger, Kamakura-Zeit Quelle: Freer Collection (2005/10) |

Acala (jap. Fudō), Nepal, 19. Jh. Quelle: Himalayan Art [2010/8] |

Die verschiedenen Bewertungen von Vajrapani und Fudō deuten darauf hin, dass es in den unter·schied·lichen regionalen Traditionen des esoterischen Buddhismus ver·schiedene Ansichten darüber gab, welcher krieger·ischen Gestalt der Vorzug zu geben sei, dass diese Gestalten aber im Kern auf einen ikonographischen Typus zurück·zu·führen sind. Dieser Typus wurde offenbar besonders in kriegerischen Zeiten benötigt, wenn auch bud·dhis·tische Mönche gezwungen waren, Besitz oder Leben mit der Waffe zu ver·tei·digen, bzw. aktiv in militärische Aus·ein·ander·setzungen ein·schritten. Auch Japan erlebte der esoterische Buddhismus seine Blüte im Mittelalter, als das Land politisch zersplittert und von Bürger·kriegen gezeichnet war. Dass in zahlreichen Regionen der buddhistischen Welt ein ausgeprägter Gewalt·aspekt in die Ikono·graphie des Buddhismus Eingang fand, scheint somit mit der Erfahrung tat·säch·licher kriegerischer Gewalt in Beziehung zu stehen.

Weiterführende Informationen

- Vajrapani: Bodhisattva and Deity, The Shelley & Donald Rubin Foundation (en.)

Übersichtsseite zum Thema Vajrapani auf Himalayan Art.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010