Bauten/Schreine/Torii: Unterschied zwischen den Versionen

(→China) |

|||

| Zeile 78: | Zeile 78: | ||

In China begegnet man häufig einem Palasttor namens {{Glossar:paifang}} oder {{Glossar:pailou}}, das — ähnlich wie ein ''torii'' — meist keine Türen hat und daher eine rein symbolische Funktion besitzt. Andererseits sind ''pailuo'' architektonisch sehr aufwendig und variantenreich ausgestaltet. Häufig findet man dreiteilige Konstruktionen, die äußerst bombastisch dekoriert sind. Einige Beispiele erinnern allerdings tatsächlich an ''torii'', etwa die Tore im Pekinger Tempel des Himmels (Abb. links), doch stammen diese architektonischen Varianten aus relativ später Zeit. | In China begegnet man häufig einem Palasttor namens {{Glossar:paifang}} oder {{Glossar:pailou}}, das — ähnlich wie ein ''torii'' — meist keine Türen hat und daher eine rein symbolische Funktion besitzt. Andererseits sind ''pailuo'' architektonisch sehr aufwendig und variantenreich ausgestaltet. Häufig findet man dreiteilige Konstruktionen, die äußerst bombastisch dekoriert sind. Einige Beispiele erinnern allerdings tatsächlich an ''torii'', etwa die Tore im Pekinger Tempel des Himmels (Abb. links), doch stammen diese architektonischen Varianten aus relativ später Zeit. | ||

| − | Es gibt in China außerdem zeremonielle Stelen mit der Bezeichnung {{glossar:huabiao}}, die ähnlich wie ''torii'' zur Kennzeichnung des Zugangswegs zu einem zeremoniellen Gebäude (Palast oder Grabmal) dienen. Sie sind zumeist reich dekoriert und tragen an ihrer Spitze ein drachenartiges mythologisches Tier. Äußerlich haben sie also kaum etwas mit den ''torii'' gemein, doch werden sie in einem der ältesten Lexika Japans, dem {{glossar:wamyouruijushou}} aus dem frühen | + | Es gibt in China außerdem zeremonielle Stelen mit der Bezeichnung {{glossar:huabiao}}, die ähnlich wie ''torii'' zur Kennzeichnung des Zugangswegs zu einem zeremoniellen Gebäude (Palast oder Grabmal) dienen. Sie sind zumeist reich dekoriert und tragen an ihrer Spitze ein drachenartiges mythologisches Tier. Äußerlich haben sie also kaum etwas mit den ''torii'' gemein, doch werden sie in einem der ältesten Lexika Japans, dem {{glossar:wamyouruijushou}} aus dem frühen zehnten Jahrhundert, mit ''torii'' gleichgesetzt. Dies mag ein Missverständnis der damaligen Autoren gewesen sein, hat jedoch schon unter vormodernen japanischen Gelehrten zu zahlreichen Spekulationen über eine chinesische Herkunft der ''torii'' geführt (<span class='quelle'>Quelle: [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E8%A1%A8 Wikipedia(ja)]</span>). |

===Korea=== | ===Korea=== | ||

Version vom 10. September 2010, 13:21 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Schreine/Torii.

Torii: Markenzeichen der Kami

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

sind das markanteste Kennzeichen eines Shinto Schreins. Trifft man in Japan auf ein Gebäude mit der schlichten symbolischen Balkenkonstruktion davor, so handelt es sich fast immer um ein shintoistisches Heiligtum. Dank ihrer simplen, einprägsamen Form sind torii nicht nur zu einem Emblem des Shinto, sondern sogar zu einem Erkennungszeichen der traditionellen japanischen Kultur schlechthin geworden. Dennoch liegen die ursprüngliche Funktion und Bedeutung der torii im Dunklen. Zu ihrem rätselhaften Charakter trägt auch die Bezeichnung „torii“ selbst bei. Das Wort wird mit den Schriftzeichen für „Vogel“ (tori 鳥) und „sich befinden“ (i[ru] 居) geschrieben und würde demnach soviel wie „Vogelsitz“ bedeuten. Von Vögeln ist aber auf keinem bekannten torii auch nur die geringste Spur zu erkennen.

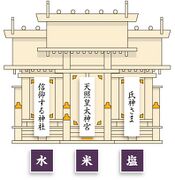

Grundform und Stilvarianten

Das äußere Erscheinungsbild der torii ist bemerkenswert homogen. Das typische torii besteht aus zwei kräftigen Stützpfosten (

Der Begriff „hashira“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), einem mächtigen oberen Querbalken (

, wtl. „Schirmholz“), der auf den Stützpfosten ruht, und einem zweiten, etwas dünneren Querbalken (

, „Durchstoßer“), der die beiden Stützpfosten durchdringt. Torii sind üblicherweise aus rot bemaltem Holz gefertigt, aber auch Stein, Metall oder Beton kommen als Baumaterial in Frage. Der Umriss der meisten torii ist annähernd quadratisch.

Trotz dieser einfachen Grundform kennt die japanische Architekturgeschichte eine stattliche Anzahl von Stilformen, je nach dem, ob die Pfosten lotrecht stehen oder leicht geneigt sind, ob der Oberbalken gerade oder geschwungen ist, und ob der Unterbalken über die Pfosten hinausragt oder nicht. Dazu kommen noch einige Spezialkonstruktionen oder Hybridformen. Diese werden zumeist nach den repräsentativsten Schreinen benannt, in denen sie zu finden sind.

Der bei weitem häufigste Stiltyp ist das sogenannte

Stilvariante der torii (Schreintore) : geschwungene Balken, schräge Pfosten

Der Begriff „myōjin torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Es besitzt zwei leicht nach innen geneigte Pfosten, einen sanft geschwungenen Oberbalken, der aus mehreren Kanthölzern zusammengesetzt ist, und einen Unterbalken, der an beiden Enden über die ihn tragenden Pfosten hinausragt. Zwischen Ober- und Unterbalken befindet sich ein vertikales Brett (

Der Begriff „gakuzuka“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), an dem Tafeln mit Inschriften angebracht werden können.

Die simpelste Form ist das

Stilvariante des torii (Schreintors) im sogenanten shinmei-Stil: gerade Balken, lotrechte Pfosten: auch ise torii

Der Begriff „shinmei torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder ise-torii, bestehend aus lotrechten, runden Pfosten und geraden Querbalken ohne gakuzuka. Es findet sich in der antiken Schreinanlage von

vormoderne Provinz Ise (heute Präfektur Mie); Stadt Ise; Kurzbezeichnung für die Schreinanlage von Ise Ise Jingū

Der Begriff „Ise“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, wurde aber auch Anfang des 20. Jahrhunderts, zur Zeit des Staatsshinto, als vermeintlich archaische Form gerne verwendet (etwa im

Yasukuni Schrein, Tōkyō; Schrein zum Gedenken an Kriegsgefallene

Der Begriff „Yasukuni Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

).

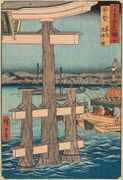

Unter den „hybriden“ Formen ist das sogenannte ryōbu-torii das bekannteste. Es entspricht im wesentlichen dem myōjin-Typ, besitzt aber zur Unterstützung der beiden Hauptpfosten vier kleinere Zusatzpfosten. Das berühmte, vom Meer umspülte torii von

Schreininsel nahe Hiroshima; s.a. Itsukushima Schrein

Der Begriff „Miyajima“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

ist so konstruiert. Ein weiterer Hybridtyp ist das sannō-torii mit einem Dreieck auf dem „Kopf“ oder das miwa-torii, das links und rechts von kleineren Seiten-torii flankiert wird (s. Abb. oben).

Der

Ōmiwa Schrein, auch Miwa Schrein, nahe Nara; einer der ältesten Schreine Japans

Der Begriff „Ōmiwa Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Geographische Lage

, der dem letzteren Typ seinen Namen verleiht, besitzt noch eine weitere torii-Sonderform: das sogenannten

Torii (Schreintor) bestehend aus zwei Pfosten und einem Seil; auch chūren torii gelesen

Der Begriff „shimetorii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

oder chūren-torii. In diesem Fall sind die zwei tragenden Pfosten lediglich durch ein mächtiges Seil (

shintōistisches „Götter-Seil“; geschlagene Taue aus Reisstroh.

Der Begriff „shimenawa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) verbunden. Ob man diese Form, die es nur in ein paar wenigen alten Schreinen gibt, überhaupt als torii bezeichnen soll oder nicht, ist unklar. Es könnte sich um eine Frühform der torii handeln, einen sicheren Beweis dafür gibt es jedoch nicht.

Bild: Horohoro 2004 [2010/8]

Funktion

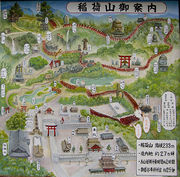

Torii dienen im allgemeinen dazu, eine symbolische Grenze zwischen Heiligem und Profanem zu markieren. Die prominentesten torii befinden sich daher zumeist am Zugangsweg zu einem Schrein, doch auch innerhalb eines Schreinareals können torii aufgestellt sein, z.B. um die wichtigsten Schreingebäude zu kennzeichnen. Auch werden torii häufig hinter einander aufgestellt und können sogar zu tunnelartigen Gebilden zusammenwachsen. Das extremste Beispiel ist der

Der Begriff „Fushimi Inari Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

in Kyoto, wo ein ganzer Berg von torii-Tunneln überzogen ist.

Torii scheinen bereits im japanischen Altertum als Erkennungszeichen von Kultstätten der einheimischen kami fungiert zu haben. Man könnte sie daher auch als ein Zeichen einer bewussten Unterscheidung von Shinto und Buddhismus interpretieren. Allerdings gibt es einige Ausnahmen, in denen torii auch vom Buddhismus in den Dienst genommen werden.

Torii außerhalb des Shinto

- Vor dem buddhistischen Tempel

buddh. Tempel im heutigen Ōsaka; zählt zusammen mit dem Asuka-dera zu den beiden ältesten Tempeln Japans (Gründung 593)

Der Begriff „Shitennō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Osaka gibt es ein torii aus Stein, das den Hauptzugang zur Tempelanlage markiert. Der Shitennō-ji ist nicht etwa irgendein Tempel, sondern das älteste staatlich errichtete buddhistische Kloster Japans. Es wurde im Jahr 593 von Prinzregent

574–622; Prinz Shōtoku; kaiserlicher Regent

Der Begriff „Shōtoku Taishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

gegründet. Wann das torii gebaut wurde, ist nicht bekannt, es soll jedoch ursprünglich aus Holz gewesen sein und wurde nach einem Brand im Jahr 1294 durch ein steinernes ersetzt.

- Obwohl der Totenkult in Japan traditionellerweise fest in buddhistischer Hand ist, findet man auf alten Friedhöfen torii vor den Grabanlagen bedeutender Familien aus der Edo-Zeit. (S. dazu auch Friedhof auf Berg Kōya.)

- Buddhistische Höllendarstellungen aus der Edo-Zeit bedienen sich der torii, um verschiedene Bereiche der Hölle von einander abzugrenzen.

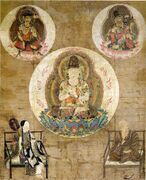

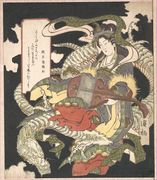

- Die indische Gottheit Sarasvati kam als Beschützerin des Buddhismus mit diesem nach Japan und wird hier als

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

verehrt. Auf vielen Darstellungen trägt Benzaiten auf dem Haupt ein torii, hinter dem eine Schlange mit menschlichem Kopf zu erkennen ist.

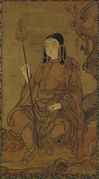

- Die synkretistischen Bergasketen (

Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō

Der Begriff „yamabushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) bedienen sich zur Kennzeichnung ihrer Heiligtümer sowohl des torii als auch buddhistischer Embleme.

Die frühesten Erwähnungen von torii stammen aus japanischen Quellen des zehnten Jahrhunderts Ob kami-Schreine davor schon durch „Vogelsitze“ gekennzeichnet waren und wie diese ausgesehen haben könnten, ist unbekannt. Es wird daher immer wieder die Frage gestellt, ob nicht selbst die torii, diese zutiefst shintoistischen Identitätsmerkmale, ein Produkt des Buddhismus sind, oder zumindest einen nicht-japanischen Ursprung besitzen. Für derartige Annahmen gibt es verschiedene Anhaltspunkte, da torii-ähnliche Konstruktionen in vielen asiatischen Kulturen zu finden sind. Im folgenden werden die wichtigsten „Verwandten“ der torii, die immer wieder als Prototypen in Betracht gezogen werden, kurz vorgestellt.

Verwandte der torii außerhalb Japans

Indien

An den vier Seiten des ältesten buddhistischen Grabstupas in Sanchi, Indien, befinden sich markante Eingänge, die wie ein reich verziertes torii mit einem dritten Querbalken aussehen. Man nennt diese Tore auf Sanskrit torana. Die Ähnlichkeiten in Wortklang und Aussehen bewogen frühe Japanologen (u.a. Aston und Chamberlain) zu der Annahme, torii stammten von torana ab. Inzwischen sind sowohl von linguistischer als auch von kunsthistorischer Seite Bedenken gegen diese Theorie geäußert worden, vollkommen auszuschließen ist sie jedoch nicht.

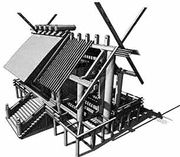

Thailand

Bild: Mattana (Wikipedia), 2007 [2010/8]

In Bangkok gibt es die sogenannte Große Schaukel (Sao Ching Cha), ein rituelles Gerät, das auf den ersten Blick (wenn man die Verzierungen einmal beiseite lässt) verblüffende Ähnlichkeiten mit einem shinmei-torii aufweist. Funktionell ist es jedoch grundverschieden, denn es handelt sich nicht um einen Durchgang, sondern wurde ehemals tatsächlich für eine brahmanische Schaukelzeremonie eingesetzt. Obwohl von frühen Japanologen als Prototyp eines torii in Erwägung gezogen, kommt die Große Schaukel dafür kaum in Betracht, denn zum vollständigen Gerät gehört eben auch ein Schaukelbrett (auch wenn es in Bangkok heute fehlt). Das Beispiel zeigt jedoch, dass sich Ähnlichkeiten auch aus rein konstruktionstechnischen Gründen ergeben können, ohne dass daraus gleich auf eine verwandtschaftliche Beziehung geschlossen werden muss.

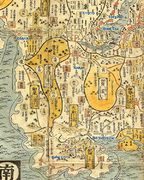

China

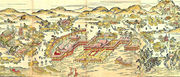

Bild: Bernhard Scheid, 2008

In China begegnet man häufig einem Palasttor namens

Der Begriff „paifang“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

Der Begriff „pailou“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, das — ähnlich wie ein torii — meist keine Türen hat und daher eine rein symbolische Funktion besitzt. Andererseits sind pailuo architektonisch sehr aufwendig und variantenreich ausgestaltet. Häufig findet man dreiteilige Konstruktionen, die äußerst bombastisch dekoriert sind. Einige Beispiele erinnern allerdings tatsächlich an torii, etwa die Tore im Pekinger Tempel des Himmels (Abb. links), doch stammen diese architektonischen Varianten aus relativ später Zeit.

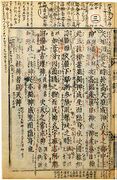

Es gibt in China außerdem zeremonielle Stelen mit der Bezeichnung

Chinesische Zeremonialstele; jap. kahyō

Der Begriff „huabiao“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, die ähnlich wie torii zur Kennzeichnung des Zugangswegs zu einem zeremoniellen Gebäude (Palast oder Grabmal) dienen. Sie sind zumeist reich dekoriert und tragen an ihrer Spitze ein drachenartiges mythologisches Tier. Äußerlich haben sie also kaum etwas mit den torii gemein, doch werden sie in einem der ältesten Lexika Japans, dem

Heian-zeitliches Lexikon; zwischen 931 und 938 kompliert von Minamoto no Shitagō

Der Begriff „Wamyō ruijushō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

aus dem frühen zehnten Jahrhundert, mit torii gleichgesetzt. Dies mag ein Missverständnis der damaligen Autoren gewesen sein, hat jedoch schon unter vormodernen japanischen Gelehrten zu zahlreichen Spekulationen über eine chinesische Herkunft der torii geführt (Quelle: Wikipedia(ja)).

Korea

Die wahrscheinlich nächsten Verwandten der torii findet man auf der koreanischen Halbinsel. Hier gibt es genau genommen zwei unterschiedliche Artefakte, die gewisse Gemeinsamkeiten mit den torii aufweisen, nämlich das sogenannte Rote Pfeiltor (kor. hongsalmun) und das sotdae, ein hölzerner Mast, der häufig mit einer einfachen Vogelskulptur versehen ist.

|

|

| Rotes Pfeiltor (hongsalmun) bei den Altären der Erde und Ernte in Seoul Bild: Kernbeisser, flickr 2008 [2010/8] |

Pfeiltor (hongsalmun) vor einem Königsgrab der Joseon Dynastie |

Das Pfeiltor

Koreanisches Zeremonialtor, wtl. „Rotes Pfeiltor“; jap. kōzenmon

Der Begriff „hongsalmun“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

besitzt bautechnisch große Ähnlichkeiten mit einem torii. Es besteht ebenso aus zwei einfachen Pfosten und zwei Querbalken. Der vielleicht markanteste strukturelle Unterschied liegt darin, dass der obere Querbalken eines Pfeiltores von den tragenden Pfosten überragt wird, während er im Fall des torii auf den Pfosten lagert. Außerdem sind die Querbalken der Pfeiltore mit zahlreichen vertikalen Verstrebungen oder „Pfeilen“ versehen, die verantwortlich für den Namen dieses Tores sind. Die berühmtesten Pfeiltore finden sich vor den Königsgräbern der Joseon Dynastie (1392-1910) rund um die koreanische Hauptstadt Seoul. Ähnlich wie die torii stehen die Pfeiltore hier frei am Rande einer sakralen baulichen Anlage. Dem entsprechend fungieren sie als symbolischer Durchgang zwischen Profanem und Sakralem, nicht als verschließbares Tor. Allerdings gibt es in Korea auch Pfeiltore, die in Zäune oder Mauern integriert sind, was bei torii nur in wenigen Ausnahmen der Fall ist. Eine gewisse Verwandtschaft ist dennoch nicht unwahrscheinlich, doch ist unklar, ob es sich um „Cousins“ handelt, oder ob eines der beiden Tore tatsächlich zur Herausbildung des anderen beigetragen hat.

Die

Zeremonielle Stäbe der koreanischen Volksreligion, meist mit Vogelskulptur

Der Begriff „sotdae“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

wiederum sind Glücksbringer oder schützende Talismane. Traditionellerweise finden sie sich am Eingang von Dörfern, wo sie in großen Gruppen zusammen mit einer Art Totempfahl, dem jangseung, spirituellen Schutz oder reiche Ernte gewähren sollen, ähnlich wie in Japan die Wegegötter (

Wegegott, auch sae no kami; volksrel. Figuren, manchmal in phallischer Form

Der Begriff „dōsojin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

). Sotdae können auch eigenhändig angefertigt und temporär (z.B. zu Neujahr) aufgestellt werden. Typischerweise handelt es sich um lange Stäbe, an deren oberem Ende ein oder mehrere Vogelfiguren angebracht sind. Es können aber auch andere Tiere oder Seile daran befestigt sein.

Sotdae sehen also ganz anders aus als torii und besitzen andere Funktionen, aber sie enthalten einen Hinweis, dass Vögel auf Stäben in Korea eine magisch-religiöse Bedeutung besitzen und bieten damit einen Schlüssel zur rätselhaften Wortbedeutung von

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(„Vogelsitz“). Das Wort "sotdae" selbst enthält jedoch keinen Hinweis auf einen Vogel.

Ähnliche „Vogelsitze“ gibt es im übrigen auch in shamanistischen Stammeskulturen Chinas, der Mongolei und in Sibirien.

Theorien zum Ursprung der torii

Eine eindeutige Lehrmeinung, ob torii eine rein japanische Erfindung sind oder unter dem Einfluss von anderen Kulturen entstanden, hat sich derzeit weder in Japan noch außerhalb etabliert. Während man das Thema vor dem Zweiten Weltkrieg lebhaft diskutierte, wurde es danach kaum mehr erörtert und ist erst in jüngster Zeit durch die Archäologie wieder aufgegriffen worden. Einer der umfangreichsten westlichsprachigen Aufsätze, „Der Ursprung des Torii“ des Linguisten Otto Karow und des Kunsthistorikers Dietrich Seckel aus dem Jahr 1942, enthält zu dieser Frage eine gewagte These: Karow und Seckel zufolge leitet sich der Begriff torii nicht von „Vogel“, sondern von einem Balken ab. Davon ausgehend folgern die Autoren, dass man im torii das abstrakte Skelett eines Wohnhauses erblicken muss. Das wichtigste Element des torii sei der Oberbalken, der den Firstbalken des Hauses symbolisiere. Obwohl diese Theorie sehr weitläufig und gelehrt begründet wird, erscheint mir die darin enthaltene Hypothese, dass torii letztlich aus verlassenen Häusern entstanden, die zu den Grabstätten der darin Verstorbenen wurden, nicht wirklich plausibel.

Karow und Seckel machen aber auch darauf aufmerksam, dass sich in den frühesten schriftlichen Quellen Japans zahlreiche Hinweise auf Vögel im Zusammenhang mit Bestattungsriten finden. U.a. erzählen sowohl das

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

als auch das

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dass sich der eroberungslustige Prinz

Mythologischer Prinz, Sohn des Keikō Tennō; wtl. der Held/der Tapfere von Yamato

Der Begriff „Yamato Takeru“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

nach seinem Tod in einen weißen Vogel verwandelte und in dieser Gestalt den Platz für sein Grabmonument auswählte. Dieses erhielt aus diesem Grunde auch den Namen „Weißvogel-Grab“ (

Hügelgrab des mythol. Helden Yamato Takeru

Der Begriff „Shiratori Misasagi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Dem Kojiki zufolge wurden Lieder, die auf diese Episode Bezug nehmen, auch bei späteren kaiserlichen Begräbnissen gesungen Vorlage:Quelle). Zahlreiche weitere Textstellen der klassischen Literatur untermauern die auch vom japanischen Volkskundler

1887–1953, jap. Volkskundler und Religionswissenschaftler

Der Begriff „Origuchi Shinobu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

postulierte enge Beziehung zwischen weißen Vögeln und Totenseelen (Vorlage:Quelle).

Japan steht jedoch in dieser Hinsicht nicht isoliert da. Der Zusammenhang zwischen Vogel und Totenseele ist, wie schon erwähnt, für zahlreiche, insbesondere shamanistisch geprägte Kulturen belegt. Die im Zusammenhang mit dem frühen Japan vielleicht überzeugendste Parallele findet sich in der Kultur der altkoreanischen Proto-Drei-Reiche Zeit, die ja mit dem damaligen Japan (bzw. mit der Kultur der Wa) in enger Beziehung stand. Das

Chin. Chronik der Wei Dynastie (220–266) aus dem 3. Jh. u.Z.; enthält die frühesten Berichte über Japan (Wa) (vgl. wo)

Der Begriff „Weizhi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, jene chinesische Quelle aus dem 3. Jh., die die frühesten systematischen Angaben zur Geschichte Japans und Koreas enthält, berichtet über die Bestattungsritten der Pyeon Jin im Süden der koreanischen Halbinsel: „Sie geben ihren Toten Federn von großen Vögeln mit. Sie wünschen, dass diese von den Toten zum Fliegen benutzt werden“ (Vorlage:Quelle). Für den gleichen Raum enthält das Weizhi im übrigen auch Hinweise auf Vorläufer der oben genannten sotdae. Schließlich hat auch die Archäologie in diesem Raum zahlreiche Grabbeigaben mit Vogelmotiven zutage gebracht (Vorlage:Quelle).

Aus Japan sind archäologische Funde von Vogelmotiven aus der Yayoi- und Kofun-Zeit ebenso bekannt. Andere Funde deuten wiederum darauf hin, dass es hier am Übergang von der Yayoi- zur Kofun-Zeit (3. Jh. n.u.Z.) Grabstätten von hochgestellten Persönlichkeiten gab, an deren Eingang zwei Pfosten standen (Vorlage:Quelle). Ob diese Pfosten aber durch Balken verbunden waren, ob Vögel auf ihnen angebracht waren oder ob sie sonst in irgend einer Hinsicht als Vorläufer der heutigen torii anzusehen sind, konnte bislang nicht geklärt werden. Dennoch verdichtet sich aus diesen Indizien ein möglicher Zusammenhang zwischen Totenkult und Vögeln, der am Beginn der Entwicklung von torii gestanden haben mag. Damit wäre auch eine implizite Erklärung vorhanden, warum an den heutigen torii überhaupt keine Spuren von Vögeln zu finden sind: als Zeichen des Todes könnten sie dem Tabu zum Opfer gefallen sein, das in historischer Zeit die Kulte für die

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

strikt von jeder Assoziation mit dem Tod fern hielt (s. dazu Kap. Grundbegriffe: Shinto.)

Literatur und Links

- Torii (jap.)

Wikipedia-Artikel - Sotdae (en.)

Wikipedia-Artikel - The Making of sotdae, Geumo Folk Museum (en.)

Informationen und eine kurze Anleitung zum Sotdae - Selberbauen.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

- ^ Ein Beispiel für ein torii im einfachen, rustikalen shinmei-Stil.

Salvador Busquets Artigas, flickr (SBA73), 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Dieses torii im shinmei-Stil befindet sich vor der Uji-Brücke in Ise, die wiederum den einzigen offiziellen Zugang zum Naikū, dem Inneren Ise Schrein darstellt.

Salvador Busquets Artigas, flickr (SBA73), 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Monumentales torii im shinmei-Stil am Eingang der Schreinanlage des Yasukuni Jinja. Zur Zeit seiner Errichtung (1921) das größte torii Japans; 1943 zur Kriegsmaterialgewinnung eingeschmolzen; 1974 neu errichtet. Mit 25m Höhe nach wie vor das größte torii Japans.

20. Jh. Bernhard Scheid, flickr, 2012. - ^ Eingang zum Hiyoshi Schrein am Fuß des (buddhistischen!) Klosterbergs Hiei. Die Hauptgottheit dieses Schreins ist Sannō, wtl. der „Bergkönig“. Das Dreieck am Oberbalken dieses torii stellt eine Anspielung auf diesen Namen dar.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Rustikales Stein-torii, das angeblich älteste seiner Art in Japan. Es stammt aus einer Zeit, als in dieser Gegend noch Kriege gegen die Ureinwohner des Nordens, die Emishi, geführt wurden.

Heian-Zeit, 1109. cherry snow, Blog, 2009/4. - ^ Eigentümliches dreiteiliges torii. Es befindet sich in einem alten Schrein in Kyōto, wo unter anderem der wilde Geist (aramitama) der Amaterasu verehrt wird.

Ukinedori, Blog, 2010. - ^ Dieses torii besteht aus drei zusammengefügten Toren und ist außerdem mit verschließbaren Türen versehen. Es hütet den Zugang zum dahinter liegenden Berg Miwa, der als Ganzes das shintai (Hauptheiligtum) des Hibara Schreins darstellt.

Der Hibara Schrein ist ein Seitenschrein des (Ō)miwa Schreins, der sich ebenfalls am Fuß des gleichnamigen Berges befindet und diesen als shintai ansieht. Auch im Miwa Schrein gibt es ein dreiteiliges verschließbares torii, das allerdings weniger photogen ist.

Im übrigen soll Amaterasu, bevor sie in Ise verehrt wurde, hier im Hibara Schrein verehrt worden sein, weshalb der Schrein auch den Beinamen Moto-Ise (Ur-Ise) trägt.

Miwa no Hihara, über Internet Archive. - ^ Auch dieses torii ist dem Prototyp aus Miwa (miwa torii) nachempfunden. Miwa bedeutet „Drei Ringe“, Mitsumine „Drei Gipfel“. Möglicherweise ist die Zahl Drei in beiden Schreinnamen ausschlaggebend für die dreiteilige Form.

Bernhard Scheid, flickr, 2007. - ^ Dieses Miniatur-torii soll als dezente Aufforderung verstanden werden, hier nicht gegen den Zaun eines privaten Grundstücks zu pinkeln (shōben yoke). In Japan funktioniert das!

Wikimedia Commons, 2004. - ^ Shime-torii vor der Zeremonienhalle des Miwa Jinja.

Horohoro, 2004. - ^ Der Shitennō-ji ist wahrscheinlich das älteste staatlich errichtete buddhistische Kloster Japans. Es soll im Jahr 593 von Prinzregent Shōtoku Taishi gegründet worden sein. Wann hier ein torii errichtet wurde, ist nicht bekannt, es soll jedoch ursprünglich aus Holz gewesen sein und wurde nach einem Brand im Jahr 1294 durch ein steinernes ersetzt.

Kamakura-Zeit, 1294. Wikimedia Commons, Kenpei, 2004. - ^ Grabanlage (haka mit gorintō) der Daimyō-Familie Shimazu aus Satsuma/Kyūshū auf Berg Kōya.

Chantal Dupasquier, flickr 2005. - ^ Mausoleum des Ganzan Daishi (Ryōgen), Bezirk Yokawa auf dem Berg Hiei

Josko Kozic, 14. Juli 2019 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Statue der Benzaiten mit torii als Kopfputz. Gottheit auf der Schreininsel Chikubushima im Biwa See, eine der „Drei Großen Benten“ Kultstätten Japans.

Wada Yoshio, 2003 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Der Ausschnitt dieses Mandalas zeigt die japanische Unterwelt (jigoku) nach geläufigen buddhistischen Vorstellungen der Edo-Zeit. Torii dienen zur Abgrenzung der einzelnen Bereiche der Wiedergeburt.

Edo-Zeit, 17. Jh. unbekannt. - ^ Statue des Shugendō-Asketen Kakumei Gyōja (1718–1786). Kakumei ist eindeutig als buddhistischer Pilger (henro) mit Pilgerstab und vajra-Glocke dargestellt, doch ist die ihm geweihte Anlage mit einem torii markiert. Sie gehört heute zum Ontake Schrein, einem Zentrum der Bergasketen (yamabushi); Kakumei trug in der Edo-Zeit stark zur Popularität von Ontake als Pilgerzentrum bei und wurde sowohl als Bodhisattva als auch als kami (reishin) verehrt (Encyclopedia of Shinto; Shinden daikan).

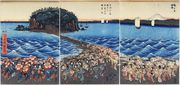

Wikimedia Commons, Alpsdake, 2014. - ^ Unter einem großen torii vollziehen buddhistische Mönche einen Ritus. Davor sieht man ein Schiff, das ebenfalls mit torii bestückt ist, doch auf dem Segel steht „Ehre dem Buddha Amida“ namu amida butsu. Die Szene ist ein Ausschnitt eines Schrein-Mandalas, auf dem die Umgebung des Nachi Schreins in Kumano dargestellt ist. Der Ort war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch dafür berühmt, dass sich Amida-Gläubige in Boote aussetzen ließen, um von hier Fudaraku, das Reine Land von Amidas Begleiter Kannon Bosatsu, zu erreichen, das man südlich der Halbinsel von Kumano wähnte. Das Boot mit den torii ist für diese Fahrt ins Ungewisse gedacht. Die Praktikanten ließen sich in einer Art Hütte an Bord einsperren und hofften, dass ihnen die Wiedergeburt in Kannons Paradies sicher wäre, wenn sie auf diese Weise den Tod finden würden. (S.a. Religiöse Selbstmorde.)

Frühe Edo-Zeit. Kokugakuin University Library. - ^ An den vier Seiten des ältesten buddhistischen Grabstupas (gorintō) in Sanchi befinden sich markante Eingänge, die wie ein reich verziertes torii mit einem dritten Querbalken aussehen. Man nennt diese Tore auf Sanskrit torana. Aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in Form und Namen wurden sie von frühen Japanologen als Vorläufer der torii angesehen.

Scott Weatherson, flickr 2009. - ^ Sao Ching Cha, die Große Schaukel in Bangkok, welche erstaunliche Ähnlichkeit mit einem torii aufweist.

Thailand. Wikimedia Commons, Mattana, 2007. - ^ Eingang zur Stätte durch ein Palasttor (paifang), wo ehemals die chinesischen Kaiser jährliche Opferzeremonien vollzogen.

China. Bernhard Scheid, 2008. - ^ Die Errichtung des Kenkō Jinja in Taipei wurde 1925, zur Feier der 30jährigen japanischen Herrschaft über die Insel Taiwan, begonnen und 1928 vollendet. Die Pläne stammen von Ide Kaoru (1879–1944), ein japanischer Architekt, der hauptsächlich in Taiwan tätig war und sich um die Verbindung von traditionell chinesischer und japanischer Architektur bemühte. Der Schrein diente, ähnlich wie der Yasukuni Schrein in Tōkyō, der Kriegshelden-Verehrung. Nach dem Krieg wurde das Gebäude in eine Bibliothek umgewandelt.

Die Inschrift auf der Postkarte besagt: „Die Heldenseelen der Opfer, die für die Herrschaft über Taiwan gekämpft haben, werden hier verehrt. Über zehntausend Heldenseelen wachen hier in Ewigkeit über diese Insel.“

Die torii im Eingangsbereich kombinieren die Struktur eines dreiteiligen miwa torii mit Elementen des chinesischen paifang-Palasttors.

Taiwan, 1940. East Asia Image Collection, Digital Image Collections at Lafayette (educational use permitted). - ^ Rotes Pfeiltor (hongsalmun) bei den Altären der Erde und Ernte (Sajikdan) in Seoul

Moravius, flickr 2008. - ^ Koreanisches Rotes Pfeiltor (hongsalmun), dahinter Schrein und Grabhügel von Jungjong (1487–1544), 11. Herrscher der Joseon Dynastie.

Joseon-Zeit (Korea). procrast8, flickr, 2017. - ^ Koreanischer „Vogelsitz“ (sotdae) mit stilisierten Enten

Korea. Bildquelle: unbekannt.