Seefahrt

Allgemeines

Aufzeichnungen hielten lange einen Fokus am Festland und so entwickelte sich bis ins 15.Jahrhundert eine wechselmütige Einstellung gegenüber dem Meer und Seefahrern entwickelt. Einerseits wurde das Meer offiziell schon seit Implementierung des ritsuryō berücksichtigt und teilweise in Grenzziehungen einbezogen.[1] Auch einige Familien nutzten das Meer schon seit längerer Zeit und haben sich damit zum Aufstieg verholfen, dabei sind besonders die Matsuura zu nennen

Andererseits wurde es als gefährlich für Machthabende gesehen, da wenig direkter Einfluss ausgeübt werden konnte. Im allgemeinen herrschte Angst vor der Seefahrt, so wird beispielsweise im Tosa Nikki beschrieben, wie ängstlich sich die Passagieren am Schiff verhielten und wie erstaunt sie über das Können der Seefahrer waren.[2]

Seefahrt und Religion

Aufgrund der Angst die dem Meer entgegengebracht wurde, wurde natürlich auch Schutz von Gottheiten angesucht, wobei sich komplexe Beziehungen zwischen Religion und dem Meer gebildet haben. So hatte der Buddhismus vor allem großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Meer und Seefahrern in Japan. Eschatologische Ansätze stellten das Meer als einen jenseitigen Raum dar, der mit Tod und Erlösung in Zusammenhang gebracht wurde. Manche esoterischen Schulen entwickelten kosmologische Modelle, welche shintoistische und buddhistische Vorstellungen miteinander vereinten. Sie stellen Japan in das Zentrum des buddhistischen Kosmos mit dem Kaiser als Mittelpunkt der Welt, und zugleich als Mittelpunkt der Reinheit. Die Seewege, die Japan mit den fremden „Anderen“ verbinden, sind umso verunreinigter je weiter sie sich von Kyoto entfernen und je näher sie dem Fremden kommen. Über das Meer könnten möglicherweise dämonische Fremde kommen, die Krankheiten übertrugen oder auf Eroberung aus waren. Diese Ansichten blieben bis weit in die Vormoderne bestehen. Für die Pockenepidemie von 735 bis 737 wurden Barbaren verantwortlich gemacht. Die mongolischen Invasionen von 1274 und 1281 blieben der japanischen Elite als Bedrohung lange im Gedächtnis [3].

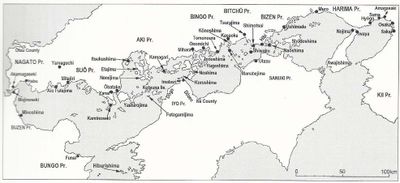

Der Einfluss der buddhistischen Kosmologien zeigt sich auch in Landkarten aus dem Mittelalter. In Gyōki-Landkarten wird Japan in der Form eines vajra dargestellt. Die Bezeichnung leitet sich vom buddhistischen Mönch Gyōki (668-749) ab, welcher angeblich die ersten Landkarten von Japan gezeichnet hat. Ein vajra ist ein wichtiger ritueller Ritualgegenstand, der verwendet wird um den kosmischen Buddha Mahāvairocana (jp. Dainichi Nyorai) zu verehren. In Abbildung 1 ist eine solche Gyōki Landkarte zu sehen, in der zu erkennen ist, dass man sich bei der Darstellung Japans auf das Festland konzentriert. Außerdem wird Japan von einem schuppigen Rand umringt, welcher für den Teil eines Drachen gehalten wurde, der Japan beschützt. In diesen vormodernen Landkarten, erhält das Meer im Gegensatz zum Festland üblicherweise keine Bezeichnung. Jenseits des Drachensrings liegen Tsushima und die Oki-Inseln [4]. Tsushima stellte eine Verbindung auf dem Seeweg nach Korea dar, Oki war traditionellerweise ein Ort der Verbannung.

Die Shōmyōji-Landkarte beschriftet Gewässer innerhalb der Provinzen von Japan und innerhalb des vom Drachenkörper umgebenen Gebietes. Texte und Diagramme, die Japan als vajra darstellen, zählen Küstengewässer auch als Teile von Japan. Eine Tendai-Variante der esoterisch-buddhistischen Kosmografie identifiziert die drei Gewässer – den Biwa See, die Ise Bucht und die Tsuruga Bucht – als „Koboldaugen“ (kimoku 鬼目). Koboldaugen sind die verzierten Kreise in der Mitte des Griffes eines vajra. Indem die drei Gewässer als Teile eines vajra identifiziert werden, sind sie ein Teil des japanischen „Götterlandes“ (shinkoku). Weiters nutzten die esoterisch-buddhistische Kosmologien im vormodernen Japan das Konzept des „Inneren Meeres“ , das die Säule des Universums, nämlich Berg Sumeru, umgibt, um reale Gewässer zu beschreiben. Manche mittelalterlichen esoterischen Sekten glaubten, dass verschiedene Orte in Austausch mit Berg Sumeru standen und somit die Japan umgebenden Gewässer zu „Inneren Meere“ machten [5].

Seeleute

Diese kosmografischen Ansichten beeinflussten auch wie landgebundene Japaner Seefahrer und Meere betrachten. Die Vorstellung, dass Personen, die sich ihren Lebensunterhalt mit Fischerei, Piraterie und anderen Formen von potentieller tödlicher Gewalt verdienten, brachte die landgebundene Elite dazu, diese Personen der Kategorie der buddhistischen Verdammten zuzuordnen [6].

Seeleute wurden in einigen frühen Quellen als fremd angesehen. Das Kapitel über Japan in dem Werk „Chinesische Geschichte der südlichen Dynastien“ (Nan shi) aus dem 7. Jahrhundert beinhaltet eine Beschreibung, welche Seeleute als Fremde charakterisiert. Darin steht, dass sie über schwarze Haut und weiße Augen verfügen, und dass sie nackt und hässlich sind. Außerdem bevorzugen sie es Fleisch zu essen. Sie schießen auf Reisende und verspeisen sie [7].

Eine der bedeutendsten Rollen, die Seefahrern zugekommen ist, war bei der Schlacht von Dan-no-ura. Dort war die Unterstützung von Clans mit großer Erfahrung in Seefahrt bedeutend, die selbst erfahrenen Taira zu schlagen. Auch die in Zusammenhang mit dieser Schlacht stehenden Heikegani könnten ursprünglich von einem Glauben an die Wiedergeburt Schiffbrüchiger stehen.

Der Buddhismus inspirierte auch Geschichten, in denen Seeleute in der Funktion als Piraten als Bösewichte dargestellt werden, die sich den Siegeszügen der Tugendhaften widersetzen und in denen die Vorteile, die durch buddhistische Reinheit entstehen, gezeigt werden. Allerdings hat der Buddhismus auch zu der wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Piraterie beigetragen. Seeleute wurden zu Dienstboten des Shintō und von buddhistischen, religiösen Institutionen, denn manche übernahmen Positionen als lizensierte Lieferanten (jinin, kugonin, gusainin) für bestimmte Handelsgüter, für welche sie von diesen religiösen Instituten Steuerbefreiung für ihre Seereisen erhielten. Andere Seefahrer positionierten sich in engen Seekanälen und Bergpässen und verdienten sich ihren Lebensunterhalt, indem sie die Sicherheit der Reisenden gewährleisteten. Als Gegenleistung für ihre Dienste verlangten sie Wegzoll, den sie den Göttern des Meeres oder der Berge als einen Teil der ersten Ernte des Jahres (hatsuo) darboten </ref>Shapinsky 2014: 53-54</ref>. Beginnend mit den ersten Wakō-Angriffen im 13. und besonders im 14.Jahrhundert hatten diese Piraten immer zunehmned größeren Einfluss auf die Wahrnehmung der Seefahrt und derer die sie betrieben. Siehe dazu Wakō

Verweise

- Link zur LV: Kamigraphie:Seefahrt

- Seefahrt/Literatur

Anmerkungen

Literatur

- Peter D. Shapinsky 2010„From sea bandits to sea lords: Nonstate violence and pirate identities in fifteenth- and sixteenth-century Japan.“ In: Robert J. Antony (Hg.), Elusive pirates, pervasive smugglers: Violence and clandestine trade in the Greater China Seas. Hong Kong: Hong Kong University Press 2010, S. 27-41. (Exzerpt.)