Inbe

Die Inbe (忌部 oder 齊部, auch Imube oder Imibe gelesen), wtl. Sippe der Tabu-Halter, waren eine Priesterfamilie des Altertums, die als Priester-Beamte am kaiserlichen Hof dienten. Die genauesten Auskünfte über die Aufgaben der Inbe findet man im Kogo shūi (s.a. Priester (Kogo shūi)):

Kogo shūi

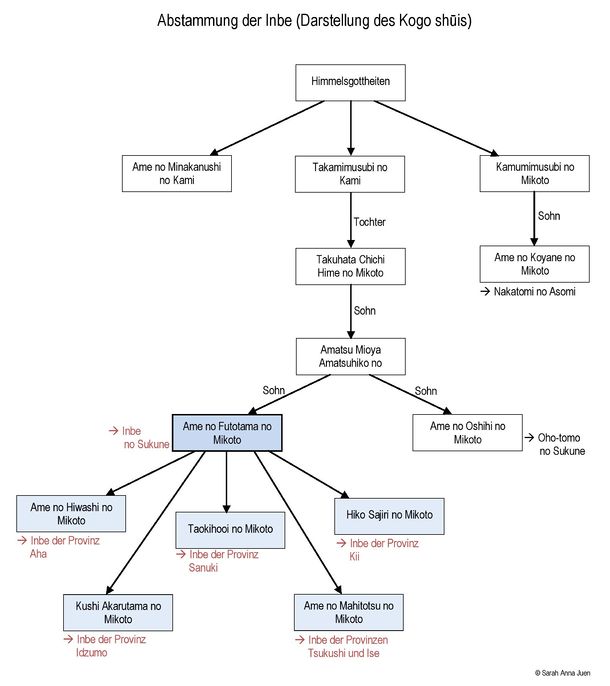

Bereits zu Beginn des Kogo shūi geht Inbe no Hironari auf die besondere Stellung seiner Familie ein. Er erklärt, dass sie von einem der drei Himmelsgötter, genauer gesagt von Takamimusubi, abstammen würden. Hierfür weist er Ame no Futotama, den Enkel des himmlischen Gottes, dezidiert als Ahnherren der Inbe aus. Dessen Nachkommen wiederum sind als die Ahnherren der Inbe der verschiedenen Provinzen beschrieben:

- Ame no Hiwashi no Mikoto, Inbe der Provinz Aha (Shikoku)

- Taokihoohi no Mikoto, Inbe der Provinz Sanuki (Shikoku)

- Hiko Sajiri no Mikoto, Inbe der Provinz Kii (südlich von Nara)

- Kushi Akarutama no Mikoto, Inbe der Provinz Izumo

- Ame no Mahitotsu no Mikoto, Inbe der Provinzen Tsukushi (Nord-Kyushu) und Ise

Diese Genealogie findet man nur im Kogo shūi, aber nicht in den Kiki, die sich ganz auf die kaiserliche Familie und deren Abstammung von Amaterasu konzentrieren.

Formaler Rahmen für das Kogo shūi

Yōrō Kodex

Erwähnung der Inbe im Yōrō Kodex,[1] im Zusammenhang mit Inthronisierungs-Feierlichkeiten:

Am Tage der Inthronisation (senso 践祚) hat ein Nakatomi die Glückwünsche der himmlischen Gottheiten (amatsukami no yogoto 天神壽詞) vorzutragen, die Imibe haben den Spiegel und das Schwert der Kaiserinsignien (shinji 神璽) zu überreichen.

Auf diese Stelle beruft sich auch Inbe no Hironari im Kogo shūi. Interessant ist, dass hier, ebenso wie im Kogo shūi aber im Ggs. zu anderen Werken, nur von zwei Reichsinsignien die Rede ist.

Engi shiki

Auch die „Verordnungen der Ära Engi“ (Engishiki, 927) berichten über die Aufgaben der Inbe ...

Verweise

Anmerkungen

- ↑ Der Yōrō-Kodex (Yōrō-ryō 養老令) stammt aus der Yōrō-Ära (717–724) und war ein auf chinesischen Vorbildern beruhender Gesetzestext in zwei Teilen, Zivilrecht (ryō 令, „Gebote“) und Strafrecht (ritsu 律, „Verbote“, zusammen ritsuryō). Er war im Prinzip die ganze Vormoderne hindurch, also bis 1868 gültig, wenn seine Gesetze auch „bis ins 10. Jahrhundert schon ihre rechtliche Wirksamkeit verloren hatten und fortan nur noch juristisches Vokabular lieferten.“ (Dettmer 2009, S. XIII) Anfang der Heian-Zeit wurden gewisse Bearbeitungen vorgenommen. Eine davon ist das Ryō no gige (835), das bald zur verbindlichen Fassung des zivilrechtlichen Kodex wurde.

- ↑ Ü: Dettmer 2012, Bd. 2, S. 9

Literatur

- Hans Adalbert Dettmer (Ü.) 2009Der Yōrō-Kodex: Die Gebote (Band 1). Wiesbaden: Harrassowitz 2009. (Einleitung und Übersetzung des Ryō no gige, Buch 1.)

- Hans Adalbert Dettmer (Ü.) 2010Der Yōrō-Kodex: Die Gebote (Band 2). Wiesbaden: Harrassowitz 2010. (Übersetzung des Ryō no gige, Teil 2, Bücher 2-10.)

- Genchi Katō, Hoshino Hikoshiro (Ü.) 1926Kogoshūi: Gleanings from ancient stories. Tokyo: Meiji Japan Society 1926. (Exzerpt, JHTI Version, Onlineversion.)