Mythen/Goetter des Himmels/Uzume: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

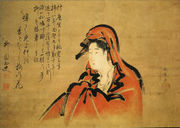

|Ame no Uzume<br /> Buchillustration von Taki Katei, 1866 | |Ame no Uzume<br /> Buchillustration von Taki Katei, 1866 | ||

}} | }} | ||

| − | {{glossar:Amenouzume}} tritt in den Mythen in zwei ent·schei·den·den Episo·den auf: Im Mythos von [[Mythen:Götter_des_Himmels | Amaterasu in der Felsen·höhle]], wo sie die Sonnengottheit durch ihren Tanz aus der Höhle hervorlockt, und im Mythos von der [[Mythen:Götter_der_Erde | Her·ab·kunft des Himm·li·schen Enkels]]. Im | + | {{glossar:Amenouzume}} tritt in den Mythen in zwei ent·schei·den·den Episo·den auf: Im Mythos von [[Mythen:Götter_des_Himmels | Amaterasu in der Felsen·höhle]], wo sie die Sonnengottheit durch ihren Tanz aus der Höhle hervorlockt, und im Mythos von der [[Mythen:Götter_der_Erde | Her·ab·kunft des Himm·li·schen Enkels]]. In beiden Fällen entblößt sie sich und bewirkt dadurch einen Sinneswandel ihres Gegenübers. Diese Entblößung ist allerdings kein schnöder Striptease, sondern trägt gewisse rituelle Züge, während sie zugleich als Urszene des japanischen Theaters angesehen wird. Die Gestalt der Uzume macht somit deut·lich, dass Tanz, Theater und Ritus in alter Zeit wohl nicht von ein·ander zu trennen waren, und verrät zudem, dass Spaß und Erotik im alten Ritual·wesen durchaus ihren Platz hatten. |

| + | |||

| + | ==Die mythologische Gestalt der Uzume == | ||

| + | |||

| + | Uzumes bekannteste mythologische Episode handelt von ihrem Tanz vor der Felsenhöhle, in die sich die Sonnengottheit {{glossar:Amaterasu}} zurück gezogen hat. Während das {{glossar:Nihonshoki}} Uzumes Tanz lediglich als heiter und ausgelassen schildert, spezifiziert das {{glossar:Kojiki}}, dass Uzume dabei ihre Brüste entblößt, was die versammelten Götter zu lautem Lachen reizt.<ref>Vgl. Aston 1972 I, S. 44–45; Florenz 1919, S. 39–40 und 155–56</ref> In beiden Mythenvarianten erregt sie dadurch die Neugier der Sonnengottheit, die daraufhin ihre freiwillige Isolation beendet und die Welt wieder in ihrem Licht erstrahlen lässt. | ||

| + | |||

| + | Man kann sich diese tanzende Uzume wohl am ehesten als eine wilde, mit Besessenheitskulten in Verbindung stehende Shamanin vorstellen. | ||

| + | Die klassischen Quellen schildern ziemlich genau, dass sie sich aus Ranken, Gräsern und Baumzweigen Arm- und Kopfschmuck fertigt. Laut ''Nihon shoki'' hält sie außerdem einen Speer in der Hand. So angetan steigt sie auf einen umgestürzten Zuber, der als Resonanzboden ihres stampfenden Tanzes dient, und verfällt in einen ekstatischen Trance-Zustand.<ref>Während das Stampfen in der japanischen Tradition, namentlich im Noh, durchaus erhalten blieb, ist die Entblößung kein Element des klassischen japanischen Theaters. Im ''butoh'' (wtl. Stampftanz) des 20. Jahrhunderts wurden beide Elemente allerdings erneut mit einander verbunden.</ref> | ||

| + | |||

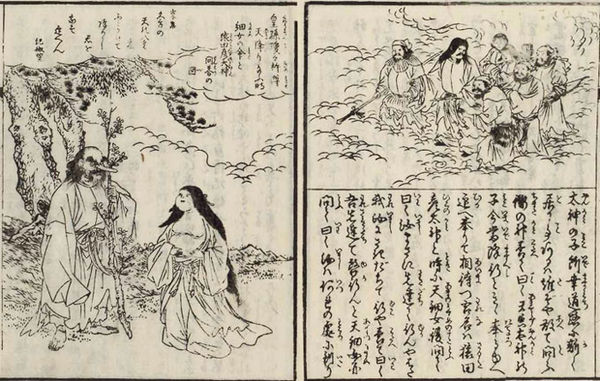

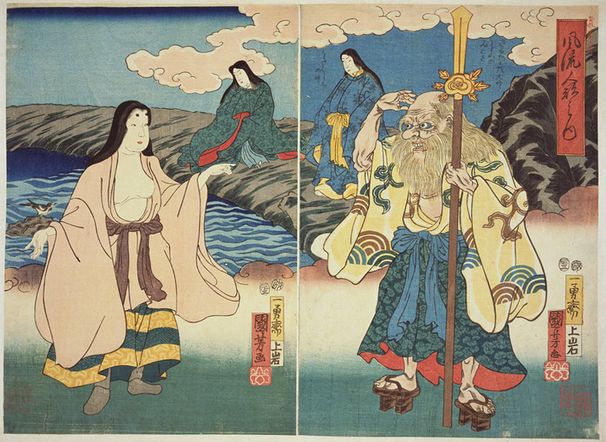

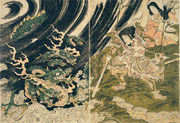

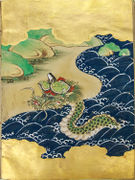

| + | In der zweiten Episode gehört Uzume zum Ge·folge des „Himmlischen Enkelsohns“ {{glossar:Ninigi}}, der die Herr·schaft auf der Erde an·treten soll. Im Zuge seines Ab·stiegs zur Erde stellt sich ihm und seinen Begleitern eine unheim·liche Gott·heit namens {{glossar:Sarutahiko}} (wtl. „Prinz des Affenfelds“) in den Weg. Saruta·hiko besitzt eine „sieben-Hand-lange“ Nase, ist zudem von un·ge·wöhn·lich hohem Wuchs und emittiert Licht·strahlen aus Mund und After. Die himm·lischen Götter wissen nicht, ob er feind·lich oder freund·lich ge·son·nen ist. Ame no Uzume ergreift die Ini·tiative, um die Sache zu klären, und ent·blößt vor dem selt·samen Gott ein weiteres Mal ihre Brüste, wobei sie in ver·ächt·liches Lachen ausbricht. Saruta·hiko erklärt darauf·hin, dass er gekommen sei, um dem Himmli·schen Enkel den Weg zu weisen. Ob dies sein ur·sprüng·liches Vor·haben war, oder ob Uzume ihn durch ihr Ver·halten dazu brachte, bleibt offen. | ||

| − | |||

{{w500 | {{w500 | ||

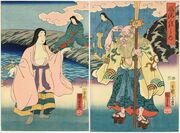

|uzume_sarutahiko.jpg | |uzume_sarutahiko.jpg | ||

| Zeile 15: | Zeile 23: | ||

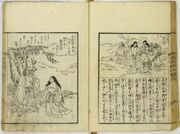

|Ame no Uzume und Sarutahiko<br /> Buchillustration aus ''Nakatomi ōbarai ezu'', einem Werk der späten Edo-Zeit | |Ame no Uzume und Sarutahiko<br /> Buchillustration aus ''Nakatomi ōbarai ezu'', einem Werk der späten Edo-Zeit | ||

}} | }} | ||

| + | {{w500 | ||

| + | |Uzume_Sarutahiko_ningyo.jpeg | ||

| + | |rahmen_h=315|w= 510|left=-5|top=-35 | ||

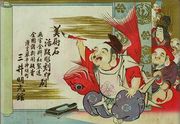

| + | |Ame no Uzume und Sarutahiko<br /> Werbeplakat für eine Puppenausstellung, 1856 | ||

| + | }} | ||

| + | |||

| + | Uzume und Sarutahiko werden schlussendlich ein Paar und Uzume übernimmt von ihm den Namensteil „Affe“ (''saru''). Sie wird nun als {{glossar:sarume|Sarume}} no kimi — wtl. „Herrin der Affen·frauen“ tituliert. [[Affe]] ist dabei nicht als Schimpfwort zu verstehen, sondern steht metaphorisch für Schauspieler, wie sich auch in einem alten Namen des Noh-Theaters andeutet: {{glossar:sarugaku}}, wtl. „Affenmusik“. Die „Affen·frauen“ wiederum waren Priester-Tänze·rinnen des frühen Tenno-Hofes, die in Ame no Uzume ihre Ahnherrin erblickten. Uzumes Hand·lungen, ihr erotischer Tanz vor der Felsen·höhle und ihr provo·kantes Techtel·mechtel mit Sarutahiko, stehen also mit dem Ritualwesen bei Hof in enger Beziehung und dienen als Gründungsmythen für bestimmte, regelmäßig praktizierte Zeremonien. Laut dem {{Glossar:Kogoshuui}} (verfasst 807) leitet sich insbesondere der „Ritus zur Besänf·ti·gung der Geister“ ({{glossar:chinkonsai}}) auf den Tanz der Ame no Uzume zurück. Damit wird indirekt klar, dass die von Uzume adressierten Gottheiten, Amaterasu und Sarutahiko, in einem entrückten, übelwollenden Zustand waren, der mitunter auch als {{glossar:aramitama}}, als wilder, bösartiger Seelenzustand bezeichnet wird. Uzumes Aufgabe bestand also darin, die jeweiligen Gottheiten durch theatralische Mittel in einen milden Seelenzustand ({{glossar:nigimitama}}) zu versetzen. | ||

| + | |||

| + | == Uzume in ''kagura'' und ''ukiyoe'' == | ||

| + | |||

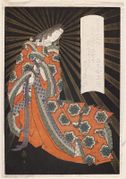

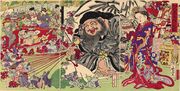

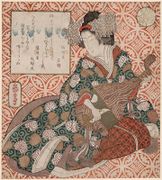

| + | Die heute gängige ikonographische Form der Uzume hat mit der provokanten Shamanin auf den ersten Blick wenig zu tun. Sie zeigt die Göttin im Gewand einer modernen Schreindienerin ({{glossar:miko}}). Auch die Gegenstände, die sie in den Händen hält, sind meist dem neuzeitlichen Schreinritual entnommen. | ||

| + | |||

{{w502 | {{w502 | ||

| − | | uzume_toyokuni.jpg|rahmen_h1=400 | + | | uzume_toyokuni.jpg|rahmen_h1=400|w1=300|left1=-55|top1=-5 |

| − | | | + | | uzume_kagura.jpg|rahmen_h2=400|w2=300|left2=-25 |

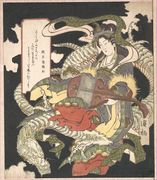

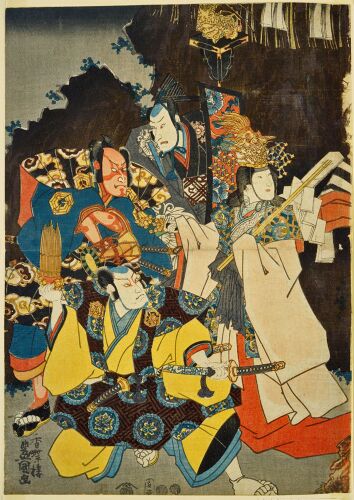

| − | | Ame no Uzume<br /> repräsentiert durch einen Kabuki-Schauspieler | + | | Ame no Uzume<br /> repräsentiert durch einen Kabuki-Schauspieler |

| − | | Ame no Uzume <br/>in | + | | Ame no Uzume <br/>in einem rezenten ''kagura'' |

| + | }} | ||

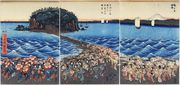

| + | {{W500|rahmen_h=200|top=-110|w=530|left=-15 | ||

| + | |iwado_hiroshige.jpg | ||

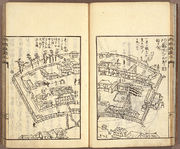

| + | |Uzume und Sarutahiko vor der Felsenhöhle | ||

}} | }} | ||

| + | |||

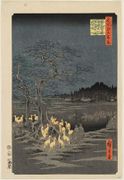

| + | Diese Charakteristika stammen nicht direkt aus den Mythen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach aus den sogenannten {{glossar:kagura}}-Tänzen. Dies sind rituelle Tänze, die zumeist in Shinto Schreinen aufgeführt werden. Während die frühesten bekannten Formen keine dramatische Handlung besaßen, haben sich seit der {{glossar:Edo}}-Zeit ''kagura'' in Form von dramatisierten mythologischen Themen mehr und mehr verbreitet. Die Hervorlockung der Sonnengottheit stellt dabei — neben dem [[Mythen:Goetter_der_Erde|Kampf Susanoos]] mit der achtköpfigen Schlange {{glossar:Yamatanoorochi}} — eines der populärsten Sujets dar. Interessanterweise tritt dabei neben Uzume auch stets Sarutahiko auf, das ''kagura'' verschmilzt also die beiden mythologischen Episoden. Auch auf den entsprechenden {{glossar:Ukiyoe}} ist zumeist Sarutahiko neben Uzume vor der Felsenhöhle zu erkennen. | ||

==Otafuku, Okame, Oto Goze: Uzume als Glücksgöttin== | ==Otafuku, Okame, Oto Goze: Uzume als Glücksgöttin== | ||

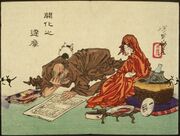

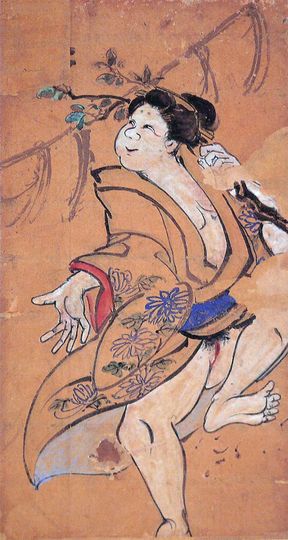

| − | Die erotische Rolle, die Uzume in den Mythen inne hat, kommt | + | Die erotische Rolle, die Uzume in den Mythen inne hat, kommt in späteren Illustrationen zwar allenthalben zum Ausdruck, doch ist Uzume alles andere als ein Vamp oder eine ''femme fatale''. Statt dessen wurde ihre Gestalt ironisiert und erhielt das Aussehen einer komischen, bisweilen auch dezidiert hässlichen weiblichen Gestalt. Angeblich soll auch ihr Name auf diese Hässlichkeit hindeuten (wobei die Etymologie allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben ist): Aston (1896) übersetzt Uzume mit „terrible female“, Florenz (1919) mit „abschreckendes Weib“.<ref>Beide Übersetzer beziehen sich dabei auf eine Erklärung des Namens Uzume im {{glossar:Kogoshuui}} (807), das einen Zusammenhang mit ''ozoshi'', „furchtbar“, herstellt. S. z.B. Florenz 1919, S. 421–22.</ref> Jedenfalls wurde Uzume in einer wenig attraktiven, aber komischen Gestalt schließlich sogar zu einer [[Ikonographie:Gluecksgoetter|Glücks·göttin]], wobei gerade ihr hässliches Aussehen dem Vertreiben von Unglück förderlich sein soll. |

{{w502 | {{w502 | ||

|otogoze.jpg|top1=-20 | |otogoze.jpg|top1=-20 | ||

| Zeile 40: | Zeile 66: | ||

}} | }} | ||

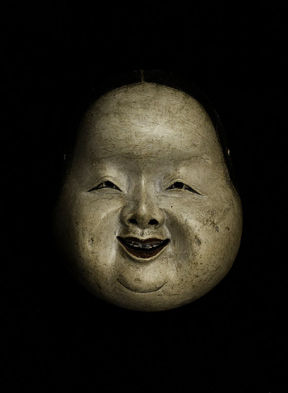

| − | Als | + | Als volkstümlich komödiantische Glücksbringerin ist Uzume auch unter Namen wie {{glossar:Otafuku}} oder Okame bekannt ist. Jedes Kind in Japan kennt Otafuku als dicke, kleine Frau mit birnenförmigem Gesicht, einer hohen Stirn und kleinen lachenden Augen. Diese äußerlichen Merkmale lassen sich auf eine Figur des komödiantischen Kyōgen-Theaters namens {{glossar:Otogoze}} zurückführen. Diese eher derbe Gestalt gehört zur Kategorie der „hässlichen Frauen“ (''shikome'') im Kyōgen und stellt einen bewussten Kontrast zur ätherischen Schönheit der weiblichen Noh-Masken dar. |

| − | Ob die Figur der Oto | + | Ob die Figur der Oto-goze von Anfang an mit Uzume identifiziert wurde, oder ob dies erst eine sekundäre Entwicklung darstellt, ist unklar. Jedenfalls ist die entsprechende Maske seit der {{glossar:Muromachi}}-Zeit bekannt und prägt nicht nur die bis heute populären Otafuku-Darstellungen, sondern auch die Darstellungen der mythologischen Uzume. In dieser Form trat Ame no Uzume einst sogar als einzige Frau im Ensemble der Sieben Glücksgötter ({{glossar:shichifukujin}}) auf, wurde Anfang der {{glossar:Edo}}-Zeit allerdings von {{glossar:Benzaiten}} verdrängt.<ref> Kita Sadakichi, „Shichifukujin no seiritsu“ (Die Entstehung der Sieben Glücksgötter) 1935, nach Miyata 1998, S. 304-305</ref> |

| − | + | Wie man an den Abbildungen des 19. Jahrhunderts erkennt, haben manche Illustratoren die angebliche Hässlichkeit der Uzume/ Otafuku sehr wörtlich genommen, vielleicht auch, um die erotische Komponente der mythologischen Erzählung abzuschwächen. Im allgemeinen hat sich aber ein humoristischer, durchaus nicht unattraktiver Erscheinungstyp der Uzume durchgesetzt, der vielleicht am charakteristischsten in Hokusais Darstellung am Anfang dieser Seite wiedergegeben ist (s.o.). | |

| − | + | {{w502 | |

| − | + | | uzume_ekin.jpg | |

| − | + | | uzume_hokkei.jpg|w2=320|left2=-40|top2=-25 | |

| − | + | | Ame no Uzume <br/>parodistische Darstellung von Ekin (1812-1876) | |

| − | + | | Ame no Uzume<br /> Holzschnitt von Hokkei | |

| − | + | }} | |

| − | + | {{w500 |rahmen_h=200 | |

| + | |Uzume_kosugi.jpg | ||

| + | |Moderne Version der Uzume (1951) | ||

| + | }} | ||

==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||

Version vom 26. Juli 2013, 13:46 Uhr

Buchillustration von Hokusai, 1816

Buchillustration von Taki Katei, 1866

mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters

Der Begriff „Ame no Uzume“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

tritt in den Mythen in zwei ent·schei·den·den Episo·den auf: Im Mythos von Amaterasu in der Felsen·höhle, wo sie die Sonnengottheit durch ihren Tanz aus der Höhle hervorlockt, und im Mythos von der Her·ab·kunft des Himm·li·schen Enkels. In beiden Fällen entblößt sie sich und bewirkt dadurch einen Sinneswandel ihres Gegenübers. Diese Entblößung ist allerdings kein schnöder Striptease, sondern trägt gewisse rituelle Züge, während sie zugleich als Urszene des japanischen Theaters angesehen wird. Die Gestalt der Uzume macht somit deut·lich, dass Tanz, Theater und Ritus in alter Zeit wohl nicht von ein·ander zu trennen waren, und verrät zudem, dass Spaß und Erotik im alten Ritual·wesen durchaus ihren Platz hatten.

Die mythologische Gestalt der Uzume

Uzumes bekannteste mythologische Episode handelt von ihrem Tanz vor der Felsenhöhle, in die sich die Sonnengottheit

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zurück gezogen hat. Während das

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Uzumes Tanz lediglich als heiter und ausgelassen schildert, spezifiziert das

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dass Uzume dabei ihre Brüste entblößt, was die versammelten Götter zu lautem Lachen reizt.1 In beiden Mythenvarianten erregt sie dadurch die Neugier der Sonnengottheit, die daraufhin ihre freiwillige Isolation beendet und die Welt wieder in ihrem Licht erstrahlen lässt.

Man kann sich diese tanzende Uzume wohl am ehesten als eine wilde, mit Besessenheitskulten in Verbindung stehende Shamanin vorstellen. Die klassischen Quellen schildern ziemlich genau, dass sie sich aus Ranken, Gräsern und Baumzweigen Arm- und Kopfschmuck fertigt. Laut Nihon shoki hält sie außerdem einen Speer in der Hand. So angetan steigt sie auf einen umgestürzten Zuber, der als Resonanzboden ihres stampfenden Tanzes dient, und verfällt in einen ekstatischen Trance-Zustand.2

In der zweiten Episode gehört Uzume zum Ge·folge des „Himmlischen Enkelsohns“

Der Begriff „Ninigi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der die Herr·schaft auf der Erde an·treten soll. Im Zuge seines Ab·stiegs zur Erde stellt sich ihm und seinen Begleitern eine unheim·liche Gott·heit namens

Der Begriff „Sarutahiko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. „Prinz des Affenfelds“) in den Weg. Saruta·hiko besitzt eine „sieben-Hand-lange“ Nase, ist zudem von un·ge·wöhn·lich hohem Wuchs und emittiert Licht·strahlen aus Mund und After. Die himm·lischen Götter wissen nicht, ob er feind·lich oder freund·lich ge·son·nen ist. Ame no Uzume ergreift die Ini·tiative, um die Sache zu klären, und ent·blößt vor dem selt·samen Gott ein weiteres Mal ihre Brüste, wobei sie in ver·ächt·liches Lachen ausbricht. Saruta·hiko erklärt darauf·hin, dass er gekommen sei, um dem Himmli·schen Enkel den Weg zu weisen. Ob dies sein ur·sprüng·liches Vor·haben war, oder ob Uzume ihn durch ihr Ver·halten dazu brachte, bleibt offen.

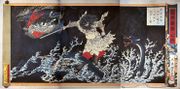

Werbeplakat für eine Puppenausstellung, 1856

Werk von Utagawa Kuniyoshi. Späte Edo-Zeit, 1856. The Oriental Library, Tōhō bunko.

Uzume und Sarutahiko werden schlussendlich ein Paar und Uzume übernimmt von ihm den Namensteil „Affe“ (saru). Sie wird nun als

Priestertänzerin; wtl. „Affenfrau“

Der Begriff „sarume“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

no kimi — wtl. „Herrin der Affen·frauen“ tituliert. Affe ist dabei nicht als Schimpfwort zu verstehen, sondern steht metaphorisch für Schauspieler, wie sich auch in einem alten Namen des Noh-Theaters andeutet:

, wtl. „Affenmusik“. Die „Affen·frauen“ wiederum waren Priester-Tänze·rinnen des frühen Tenno-Hofes, die in Ame no Uzume ihre Ahnherrin erblickten. Uzumes Hand·lungen, ihr erotischer Tanz vor der Felsen·höhle und ihr provo·kantes Techtel·mechtel mit Sarutahiko, stehen also mit dem Ritualwesen bei Hof in enger Beziehung und dienen als Gründungsmythen für bestimmte, regelmäßig praktizierte Zeremonien. Laut dem

Chronik Japans (807)

Der Begriff „Kogo shūi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(verfasst 807) leitet sich insbesondere der „Ritus zur Besänf·ti·gung der Geister“ (

Zeremonie zur Beruhigung der Totengeister

Der Begriff „chinkonsai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) auf den Tanz der Ame no Uzume zurück. Damit wird indirekt klar, dass die von Uzume adressierten Gottheiten, Amaterasu und Sarutahiko, in einem entrückten, übelwollenden Zustand waren, der mitunter auch als

wtl. rauer (wilder) Geist; gewalttätige Natur (mitama) einer Gottheit (im Ggs. zu nigimitama, milder Geist)

Der Begriff „aramitama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, als wilder, bösartiger Seelenzustand bezeichnet wird. Uzumes Aufgabe bestand also darin, die jeweiligen Gottheiten durch theatralische Mittel in einen milden Seelenzustand (

wtl. milder Geist; wohltätige Natur (mitama) einer Gottheit (im Ggs. zu aramitama, rauer Geist)

Der Begriff „nigimitama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

) zu versetzen.

Uzume in kagura und ukiyoe

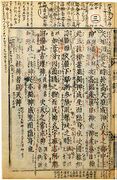

Die heute gängige ikonographische Form der Uzume hat mit der provokanten Shamanin auf den ersten Blick wenig zu tun. Sie zeigt die Göttin im Gewand einer modernen Schreindienerin (

Miko, kami-Priesterin, Schreindienerin; auch: weibliche Shamanin; andere Schreibungen 神子 (Gott-Kind) oder 御子 (erhabenes Kind)

Der Begriff „miko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Auch die Gegenstände, die sie in den Händen hält, sind meist dem neuzeitlichen Schreinritual entnommen.

repräsentiert durch einen Kabuki-Schauspieler

in einem rezenten kagura

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, um 1850. British Museum.

Diese Charakteristika stammen nicht direkt aus den Mythen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach aus den sogenannten

rituelle Tänze und Gesänge

Der Begriff „kagura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Tänzen. Dies sind rituelle Tänze, die zumeist in Shinto Schreinen aufgeführt werden. Während die frühesten bekannten Formen keine dramatische Handlung besaßen, haben sich seit der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit kagura in Form von dramatisierten mythologischen Themen mehr und mehr verbreitet. Die Hervorlockung der Sonnengottheit stellt dabei — neben dem Kampf Susanoos mit der achtköpfigen Schlange

Mythologische Schlange (Drache) mit acht Köpfen; wtl. „achtfach gegabelte Schlange“; wird von Susanoo besiegt

Der Begriff „Yamata no Orochi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

— eines der populärsten Sujets dar. Interessanterweise tritt dabei neben Uzume auch stets Sarutahiko auf, das kagura verschmilzt also die beiden mythologischen Episoden. Auch auf den entsprechenden

Der Begriff „ukiyo-e“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist zumeist Sarutahiko neben Uzume vor der Felsenhöhle zu erkennen.

Otafuku, Okame, Oto Goze: Uzume als Glücksgöttin

Die erotische Rolle, die Uzume in den Mythen inne hat, kommt in späteren Illustrationen zwar allenthalben zum Ausdruck, doch ist Uzume alles andere als ein Vamp oder eine femme fatale. Statt dessen wurde ihre Gestalt ironisiert und erhielt das Aussehen einer komischen, bisweilen auch dezidiert hässlichen weiblichen Gestalt. Angeblich soll auch ihr Name auf diese Hässlichkeit hindeuten (wobei die Etymologie allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben ist): Aston (1896) übersetzt Uzume mit „terrible female“, Florenz (1919) mit „abschreckendes Weib“.3 Jedenfalls wurde Uzume in einer wenig attraktiven, aber komischen Gestalt schließlich sogar zu einer Glücks·göttin, wobei gerade ihr hässliches Aussehen dem Vertreiben von Unglück förderlich sein soll.

Werk von Irie Chōhachi (1815–1889). Meiji Zeit, 19. Jh. Master plasterer Izu-no-Chohachi.

Als volkstümlich komödiantische Glücksbringerin ist Uzume auch unter Namen wie

komödiantische weibliche Glücksgottheit, wtl. „Großes Glück“; auch Oto-goze, Okame; andere Schreibungen 阿多福

Der Begriff „Otafuku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder Okame bekannt ist. Jedes Kind in Japan kennt Otafuku als dicke, kleine Frau mit birnenförmigem Gesicht, einer hohen Stirn und kleinen lachenden Augen. Diese äußerlichen Merkmale lassen sich auf eine Figur des komödiantischen Kyōgen-Theaters namens

Der Begriff „Oto-goze“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zurückführen. Diese eher derbe Gestalt gehört zur Kategorie der „hässlichen Frauen“ (shikome) im Kyōgen und stellt einen bewussten Kontrast zur ätherischen Schönheit der weiblichen Noh-Masken dar.

Ob die Figur der Oto-goze von Anfang an mit Uzume identifiziert wurde, oder ob dies erst eine sekundäre Entwicklung darstellt, ist unklar. Jedenfalls ist die entsprechende Maske seit der

Stadtteil in Kyōto; Sitz des Ashikaga Shōgunats 1336–1573 (= Muromachi-Zeit)

Der Begriff „Muromachi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit bekannt und prägt nicht nur die bis heute populären Otafuku-Darstellungen, sondern auch die Darstellungen der mythologischen Uzume. In dieser Form trat Ame no Uzume einst sogar als einzige Frau im Ensemble der Sieben Glücksgötter (

Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

Der Begriff „Shichi Fukujin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) auf, wurde Anfang der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit allerdings von

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

verdrängt.4

Wie man an den Abbildungen des 19. Jahrhunderts erkennt, haben manche Illustratoren die angebliche Hässlichkeit der Uzume/ Otafuku sehr wörtlich genommen, vielleicht auch, um die erotische Komponente der mythologischen Erzählung abzuschwächen. Im allgemeinen hat sich aber ein humoristischer, durchaus nicht unattraktiver Erscheinungstyp der Uzume durchgesetzt, der vielleicht am charakteristischsten in Hokusais Darstellung am Anfang dieser Seite wiedergegeben ist (s.o.).

parodistische Darstellung von Ekin (1812-1876)

Holzschnitt von Hokkei

Werk von Kosugi Hōan (1881–1964). Shōwa-Zeit, 1951. Chiyoda Days.

Anmerkungen

- ↑ Vgl. Aston 1972 I, S. 44–45; Florenz 1919, S. 39–40 und 155–56

- ↑ Während das Stampfen in der japanischen Tradition, namentlich im Noh, durchaus erhalten blieb, ist die Entblößung kein Element des klassischen japanischen Theaters. Im butoh (wtl. Stampftanz) des 20. Jahrhunderts wurden beide Elemente allerdings erneut mit einander verbunden.

- ↑ Beide Übersetzer beziehen sich dabei auf eine Erklärung des Namens Uzume im Kogo shūi 古語拾遺 (jap.)

Chronik Japans (807)

Text • •Der Begriff „Kogo shūi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(807), das einen Zusammenhang mit ozoshi, „furchtbar“, herstellt. S. z.B. Florenz 1919, S. 421–22.

- ↑ Kita Sadakichi, „Shichifukujin no seiritsu“ (Die Entstehung der Sieben Glücksgötter) 1935, nach Miyata 1998, S. 304-305

Literatur und Links

- Ame-no-Uzume no Mikoto, Joseph Ziehr and Edward Beach (en.)

Artikel der Website Shimbutsudo.

- ^ Darstellung der Ame no Uzume.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1816. Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, Paris. - ^ Ame no Uzume in der Kleidung einer Schreindienerin (miko), mit Schellen und Zickzack-Papier (gohei). Sie trägt die Züge der dicklichen und vergnügten Glücksgöttin Otafuku.

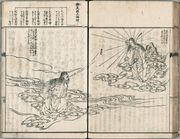

Werk von Taki Katei (1832–1901). Bakumatsu Zeit, 1859. Library of Congress. - ^ Die auf einem Zuber tanzende Ame no Uzume in einer an den klassischen Mythen orientierten Darstellung.

Meiji-Zeit. Tomoe Steineck, Martina Wernsdörfer, Raji Steineck, WegZeichen: Japanische Kult- und Pilgerbilder. Die Sammlung Wilfried Spinner (1854–1918). Zürich: VMZ (Ausstellungskatalog), Abb. 68. - ^ Ame no Uzume mit entblößten Brüsten, hier unter dem Namen Okame.

Werk von Irie Chōhachi (1815–1889). Meiji Zeit, 19. Jh. Master plasterer Izu-no-Chohachi. - ^ Darstellung von Ame no Uzume und Sarutahiko. Für ein sehr ähnliches Motiv von Kuniyoshi siehe hier.

Späte Edo-Zeit. Suzuka bunko, Ehime University. - ^ Begegnung von Ame no Uzume und Sarutahiko. Im Hintergrund das Urgötterpaar Izanagi und Izanami. Die für Kuniyoshi untypisch naive, fast plumpe Darstellung könnte dem Umstand geschuldet sein, dass hier für eine Ausstellung lebensechter Puppen geworben wird, die 1855–56 in Edo stattfand. Kuniyoshi scheint sich an das Erscheinungsbild der Götter in der Ausstellung gehalten zu haben.

Werk von Utagawa Kuniyoshi. Späte Edo-Zeit, 1856. The Oriental Library, Tōhō bunko. - ^ Tanz einer Hofdame mit entblößtem Oberkörper und einem Stab vor einem sitzenden, betenden Mönch. Die Darstellung entstammt dem Kitano tenjin engi, einer der berühmtesten illustrierten Querbildrollen, das die Entstehung des Kitano Tenman-gū Schreins in Kyoto schildert. Die Szene stellt folgende Episode der Schreinlegende dar: Eine Hofdame beschuldigt den Mönch Ninshun, ein „Herz für Frauen“ zu haben. Nachdem dieser am Kitano Schrein um Hilfe betet, wird sie von der Gottheit besessen und teilt im Zuge ihres ekstatischen Tanzes mit, dass sie den betreffenden Mönch zu Unrecht verleumdet hat.

Kamakura-Zeit, 13. Jh. e-Museum. - ^ Im Vordergrund Tajikara, der die Aufgabe hat, einen Felsen vom Eingang der Höhle zu entfernen, damit die Sonnengottheit — hier durch Strahlen angedeutet — wieder herauskommen kann. Dahinter einige Musiker und Ame no Uzume bei ihrem Tanz, begleitet von Sarutahiko.

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, um 1850. British Museum. - ^ Ame no Uzume (rechts) mit anderen Göttern, die Amaterasu aus der Höhle locken wollen. Die Figuren tragen die Züge von Kabuki-Schauspielern, sind also relativ nahe an einer tatsächlichen Aufführung der Szene. Teil eines Triptychons.

Werk von Utagawa Toyokuni (1769–1825). Edo-Zeit. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Ame no Uzume, dargestellt von einem kagura-Tänzer.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Oto-goze, auch Okame oder Otafuku, eine komödiantische Figur des kyōgen-Theaters. Sie wird auch als Erscheinung der Ame no Uzume, der Ahnherrin des japanischen Theaters, angesehen.

Muromachi-Zeit, 15./16. Jh. Hans Hansen, 2009. - ^ Illustration des volkstümlichen Brauches, die oni zum setsubun-Fest mit Bohnen aus dem Haus zu treiben um das Glück einzuladen. Das Glück ist hier in Form der Göttin Otafuku dargestellt.

Werk von Shibata Zeshin (1807–1891). Hatena Fotolife, Etsuko and Joe Price Collection. - ^ Die Glücksgöttin Okame, alias Ame no Uzume, als Maske, deren Berührung Glück bringt. Gemäß dem beigefügten Schild soll die Berührung des Mundes vor Katastrophen aller Art schützen. Streicheln der Stirne führt zu Intelligenz; Streicheln der rechten Wange führt zu Liebesglück, ...

TokyoViews, flickr, 2012. - ^ Im Vordergrund Daikoku auf einem Ochsen, geführt von Otafuku (Ame no Uzume). Im Hintergrund Jurōjin, der sich mit seinem Reittier abmüht. Das Bild wurde laut Inschrift am zweiten Neujahrstag angefertigt. Die Glücksgötter waren und sind ein beliebtes Neujahrsmotiv. Auch die Kombination mit einem Ochsen als Reittier ist nicht ungewöhnlich. Interessant ist vor allem, dass als weibliche Begleiterin Daikokus nicht Benzaiten in Erscheinung tritt, sondern die komödiantische Otafuku.

Werk von Kawanabe Kyōsai. 1889. Wikimedia Commons. - ^ Ame no Uzume in einer parodistischen Darstellung

Werk von Ekin (1812–76). Edo-Zeit. Bildquelle: Muian. - ^ Ame no Uzume als Teil einer Serie von Göttern aus dem Mythos der Felsenhöhle; als Neujahrskarte konzipiert. Siehe auch Sarutahiko.

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Ame no Uzume in einer modernen Interpretation. Amaterasu ist hier durch die Sonnenscheibe repräsentiert.

Werk von Kosugi Hōan (1881–1964). Shōwa-Zeit, 1951. Chiyoda Days.